Les Malgaches veulent sortir de la crise, et selon de nombreux sondages, ils ne font pas vraiment confiance aux hommes politiques mais sont unanimes sur le fait que cette élection est la solution inéluctable à l’amélioration de leurs conditions de vies.

C’est depuis 2009 que la HAT, Haute Autorité de Transition gouverne le pays, les dernières élections dates de 2006 !

Andry Rajoelina pilote donc le gouvernement et la grande île. Maintes fois repoussées les élections sont confirmées pour le 25 Octobre, une date clé pour Madagascar qui attend fermement le nouvel homme qui sortira la deuxième plus grande île du monde de la pauvreté.

Comment comprendre la situation économique épouvantable de Madagascar quand le reste du continent affiche fièrement une croissance de 5,6 % ?

Quelles solutions concrètes proposent les 34 prétendants ?

Info Afrique vous propose de découvrir un candidat, et comme ils sont tous « numérotés » c’est le 34 Edgard Razafindravahy au hasard que nous avons choisi.

Entretien avec Edgard Razafindravahy

Thierry Barbaut: Votre projet de refonte de l’éducation est enthousiasmant, pourriez-vous nous donner clairement le budget alloué, les sources de financement et le planning de cette réforme ?

Edgard Razafindravahy: Notre projet vise avant tout à transformer et développer le système éducatif à Madagascar en améliorant l’accès de tous les enfants à l’école primaire ainsi que la qualité de leur éducation. En plus, il faut redonner la confiance du peuple à leurs dirigeants. De ce fait, des mesures immédiates seront prises dès mon ascension au pouvoir

Edgard Razafindravahy: Notre projet vise avant tout à transformer et développer le système éducatif à Madagascar en améliorant l’accès de tous les enfants à l’école primaire ainsi que la qualité de leur éducation. En plus, il faut redonner la confiance du peuple à leurs dirigeants. De ce fait, des mesures immédiates seront prises dès mon ascension au pouvoir

– l’intégration des maîtres FRAM dans la Fonction Publique.

– la dotation de kits scolaires;

– la mise en place d’une cantine scolaire et d’une infirmerie dans chaque fokontany, l’échelle administrative en dessous de la commune

Tout cela nécessite la modification du budget national en coopération auprès des bailleurs de fond internationaux. Les fonds existent mais leur utilisation n’arrive pas à toucher le peuple malgache. De ce fait, l’essentiel est d’assurer une bonne gouvernance pour être crédible vis à vis du peuple malgache et de la Communauté internationale. Malgré la crise pendant cette transition, le taux de croissance est de 3%, vous imaginez avec une bonne gouvernance, nous pourrons doubler cette croissance pour permettre des emprunts publics.

Thierry Barbaut: Les Malgaches veulent croire en l’avenir, mais nomment comme responsable de la crise économique les dirigeants, étonnamment 83% d’entre eux estiment que c’est l’élection présidentielle qui pourrait changer leurs conditions de vie : Comment redonner espoir dans le long terme ?

Edgard Razafindravahy: Mon objectif principal c’est le bien être de mes compatriotes. Au cours de mes campagnes à travers le pays, j’ai donné une nouvelle image de la propagande en évitant de faire un discours litanie mais à travers des questions posées par leurs représentants sociaux et que je réponde par la suite. De ce fait, j’ai permis une adhésion populaire à mon programme.

Et le résultat ne se fait pas par attendre, partout où j’aille, c’est vraiment une liesse populaire, pourtant sans distribution de tee-shirt, ni argent. Avec cette nouvelle vision, le peuple malgache reprend de l’espoir et de la confiance. Mais il faut absolument que cela se traduit par des mesures gouvernementales qui vont affecter leurs conditions de vie dès les premiers mois de mon ascension, et en plus il faut absolument que les dirigeants soient d’une exemplaire de vie exceptionnelle dans le respect des lois et des textes en vigueur. La lutte contre la corruption à tous les niveaux fait partie de ma priorité gouvernementale.

Thierry Barbaut: L’industrie touristique comme un des moteur de croissance : L’ensemble des opérateurs et des clients s’accordent sur le fait que l’ile possède un potentiel énorme. Comment, enfin parvenir à une croissance ? Une réforme de la législation sur l’acquisition des terres par les étrangers serait-elle possible ?

Edgard Razafindravahy: Madagascar possède une biodiversité exceptionnelle permettant de développer le tourisme. Cependant il faut construire des infrastructures adéquates, aéroports, transports des chaînes, assurer la formation, créant un environnement sécuritaire en matière de santé, et de sécurité publique. La participation des investisseurs nationaux ou étrangers deviennent ainsi indispensable.

La loi foncière actuelle permet déjà l’obtention de bail emphytéotique dont sa durée de 99 ans constitue déjà une certaine garantie des investissements. Je vais surtout m’attacher aussi à donner un climat de confiance auprès ces investisseurs. Dans le contexte actuel, beaucoup de facteurs exogènes pénalisent la gestion quotidienne d’une entreprise.

Le programme et le Mot du Candidat Edgard Razafindravahy

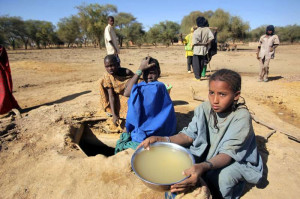

Depuis l’indépendance, la pauvreté a gagné davantage de terrain. En 2013, le taux de pauvreté à Madagascar se chiffre à 86% avec 4 millions de nouveaux pauvres chaque année. Par ailleurs, la crise politique cyclique a dégradé l’économie entrainant de fait une dépendance aux financements extérieurs. En dépit des financements des bailleurs de fonds et leur allocation dans dans les secteurs sociaux, le nombre d’enfants non scolarisés a augmenté de 500.000 chaque année depuis 2009. La perte de recettes publiques de l’Etat, due à une faible croissance au cours des quatre dernières années a également privé ce dernier de ressources financières non-négligeables.

Notre projet vise avant tout à transformer et développer le système éducatif à Madagascar en améliorant l’accès de tous les enfants à l’école primaire ainsi que la qualité de leur éducation. Ainsi, je vais considérer tous les enfants malgaches comme mes propres enfants en les donnant tous les moyens nécessaires afin qu’ils puissent poursuivre leurs études en toute tranquillité. Notre défi sera d’envoyer tous les enfants malgaches à l’école en leur donnant tous les moyens nécessaires.

Il est temps de mettre en place des infrastructures scolaires adéquates dans chaque fokontany dans tous Madagascar. Des infirmeries, des cantines scolaires, et des aires de loisirs seront implantés dans chaque école afin de satisfaire les attentes des élèves et des parents.

En mettant en avant les potentialités touristiques du pays, on peut certainement créer des emplois et générer des devises afin de réduire le taux de chômage et sortir Madagascar dans la liste des pays les plus pauvres du monde. Dans ce projet, le tourisme sera un levier de développement pour le pays, à court et moyen terme. Il s’agit de relancer et promouvoir le secteur tourisme pour garantir le développement durable du pays. Le secteur touristique est en plein essor à Madagascar. Il est le principal pourvoyeur de devises du pays. On compte environ … emplois directs dans le tourisme en 2013. Une redynamisation de la destination Madagascar est donc envisagée afin d’attirer plus d’investisseurs de haut de gamme.

La mise en valeur des potentialités locales rendra la population locale bénéficiaire directe du tourisme culturel. Des mesures spéciales vont être prises afin de résoudre les problèmes d’infrastructures reliés au secteur tourisme, permettant ainsi de désenclaver les zones touristiques potentielles. De même, les partenariats publics-privés seront priorisée afin de réhabiliter les réseaux routiers, ferroviaires ou fluviaux reliant les zones. La mise en application de la politique de « Ciel Ouvert » ou « Open Sky » sera assuré afin de développer des nouvelles alliances entre transporteurs aériens, ce qui amènera inévitablement de nouveaux acteurs dans le ciel malgache.

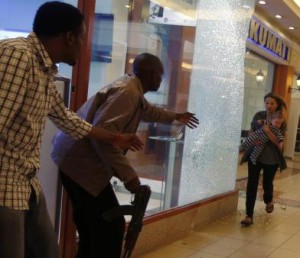

Un environnement propice sera également instauré en mettant fin à l’insécurité, et cela sera atteint en dotant les forces de l’ordre de matériels adéquats et performants et en promulguant une loi stricte sur la détention des armes. Toutes barrières ne leur permettant pas d’accomplir leur mission en tant que garants de la sécurité seront identifiées et enlevées. Parallèlement, je serai toujours en faveur des DINAM-POKONOLONA et ANDRIMASOM –POKONOLONA.

Je lutterai contre les effets pervers du tourisme et j’accorderai une attention particulière au droits des enfants. Ce faisant, j’appliquerai volontiers des mesures préventives et répressives contre le tourisme sexuel des enfants et des adolescents. Ainsi, je mettrai en place une stratégie de réinsertion professionnelle des jeunes sans emploi. Je réitère encore qu’il sera obligatoire d’envoyer nos enfants à l’école.

Notre projet vise à instaurer un Etat de droit impartial et efficient favorisant une bonne gouvernance dans tous les secteurs. Cet Etat de droit va de pair avec la garantie d’une stabilité politique ainsi que la lutte contre la corruption. En effet, notre projet vise à instaurer des tribunaux communautaires afin de rendre plus transparentes les affaires judiciaires. La participation citoyenne effective sera ainsi mise en avant.

C’est avec cette vision bien déterminée qu’on va sortir ensemble Madagascar de la pauvreté extrême. Et en travaillant ensemble, on instaurera le vrai changement. Madagascar connaîtra des progrès tangibles dans les domaines de la santé et des infrastructures reliées. , des mines et des hydrocarbures, de l’aménagement du territoire, et du développement des PME ;

Je procèderai également à la reforme du secteur public.

- Des mesures visant à éradiquer les abus et impunités des agents de l’Etat seront prises afin de combattre la corruption. La liberté de la presse sera aussi une réalité.

- La réforme du secteur public se basera sur la publication de la description normative des postes par le Ministère de la fonction publique. Le tableau des emplois sera remis à jour périodiquement pour identifier le nombre des fonctionnaires à recruter, les fonctionnaires qui vont partir à la retraite, les fonctionnaires qui reçoivent des gratifications et les fonctionnaires traduits en conseil de discipline.

- Le redéploiement des agents de l’Etat en appliquant l’adéquation profil /poste et profil /agent. J’instaurerai une évaluation de performance annuelle afin de déterminer une nouvelle classification hiérarchique et une nouvelle grille indiciaire

Bien évidemment, notre stratégie de développement ne peut se réaliser qu’avec la collaboration de l’Etat et des bailleurs de fonds internationaux. Madagascar sera un pays ouvert au monde extérieur tout en respectant la souveraineté nationale. Priorisons le « dialogue » entre les gouvernants et les gouvernés. Veillons à ce que le programme de lutte contre la pauvreté répond aux attentes de la Communauté locale. Adoptons une culture de performance, visant des résultats ambitieux.

Le développement durable de Madagascar n’attend que notre engagement. C’est mon devoir mais aussi le votre de conduire notre pays vers la croissance.

Que Dieu nous bénisse !

Edgard Razafindravahy

VISION

La Vision du candidat RAZAFINDRAVAHY reflète le souhait et la détermination des malgaches à refonder « l’Identité, l’unité et la démocratie ». Madagascar sera transformé en un pays à forte croissance économique où les malgaches bénéficieront d’une meilleure santé, d’une éducation soutenue et d’une sécurité garantie. Ainsi, Madagascar vaincra la pauvreté en visant un PIB par habitant de 900$ en 2023, comparé à 339 $ en 2003, ce qui exigera un taux de croissance annuel de 7%.

APPROCHE

Dans un premier temps, sur le court terme, le pays ne pourra se développer que grâce à une politique budgétaire expansive. L’Etat se doit d’investir de manière conséquente dans la création d’infrastructures physiques et dans l’optimisation du capital humain du pays. Partant du constat que 40% du budget de l’Etat provient de ressources financières extérieures, que l’épargne domestique est quasi inexistant, et que le taux de pression fiscale est seulement de l’ordre de 10% en 2008, cette stratégie budgétaire est conditionnée par un engagement à une gestion transparente et par l’instauration d’un climat des affaires propice aux allocations de ces ressources publiques, qui rappelons-le, dépendent en grande partie des financements extérieurs.

Dans un deuxième temps, sur le moyen terme, l’Etat pourra compter sur l’essor du secteur privé pour soutenir le développement déjà initié. Une fois, les infrastructures physiques mises en place et disponibles, le capital humain revalorisé, la productivité de la main d’ouvre optimisé, les procédures administratives allégées, les tarifs et autres taxes administratives plus attractifs, le secteur privé deviendra le moteur de croissance.

L’Etat s’engagera à mettre en place une réforme transformationnelle pour soutenir ces objectifs structurels macroéconomiques. L’objectif est de transformer le pays en une nation éduquée, sa population en des acteurs pro-actifs du développement grâce à des réformes agraires et à une priorisation du secteur tourisme, et ses administrateurs en des personnes intègres soucieux de respecter les règles de bonne gouvernance.

L’Etat se penchera également sur les défis strictement structurels en termes de :

– Capital humain et social

– Agriculture et Elevage

– Activités Extractives et Energétiques

– Secteur privé et Emploi

– Economie, Industrie et Commerce

– NTIC

– Infrastructures, Aménagement du Territoire, Environnement et Eau.

LA REFORME TRANSFORMATIONELLE

Avant tout, le candidat Edgard Razafindravahy fera de l’éducation la priorité des priorités. Cet investissement dans les générations futures est la clef d’un développement durable du pays. Le tourisme tiendra également une place importante dans le programme du candidat : générateur d’emploi et de devises à très court terme, vitrine de Madagascar aux yeux du monde entier, son développement sera priorisé afin d’accompagner ce secteur à fortes potentialités. A moyen terme, des efforts et des moyens conséquents seront déployés pour transformer l’économie basée sur l’agriculture de subsistance en une société basée sur la connaissance avec des niveaux élevés d’épargne et d’investissements privés, et qui pourra générer des emplois pour la génération actuelle. Enfin, l’instauration immédiate des pratiques de bonne gouvernance sera notre engagement afin de regagner la confiance du peuple et de la communauté internationale.

I –Notre cheval de bataille : l’école de vie

Refonte de l’éducation : Tous les enfants malgaches bénéficieront d’une éducation de meilleure qualité dès l’école primaire et jusqu’à l’université. Grâce à la réforme de l’Education, l’avenir professionnel des enfants sera assuré. Toutefois, pour encourager le développement de compétences, des plans de microcrédit seront spécifiquement encouragés pour étendre le financement aux jeunes techniciens indépendants. De ce fait, une attention particulière sera consacrée aux entrepreneurs innovateurs des petites entreprises.

Améliorer l’accès de tous les enfants à l’école primaire: Tous les enfants seront envoyés à l’école primaire. En y procédant, l’Etat assurera l’allègement des dépenses scolaires en mettant en place des infirmeries et des cantines scolaires. A l’avenir, les disparités entre les régions seront réduites par la construction des écoles suivant la distance minimale à parcourir. Par ailleurs, la réhabilitation et la construction des écoles assureront la création d’emploi locale. En occurrence, des jardins potagers et des centres de petits élevages seront aménagés dans chaque école. Enfin, L’Etat consacrera un budget spécifique pour la construction de terrains de sport.

Améliorer la qualité de l’éducation : Tous les enfants devront être capables de lire et de rédiger en français, en malgache et en anglais. Par ailleurs, les régions seront dotées de 22 observatoires scolaires régionaux. En plus, le calendrier scolaire sera ajusté en 24 semaines de cours et 12 semaines de vacances. Ainsi, l’enseignement au rabais dans les zones enclavées sera évité en dotant aux chefs ZAP (zone d’administration pédagogique) des matériels roulants pour qu’ils puissent faire des visites de supervision régulières. Finalement, les enseignants suivront une formation intensive.

Réformer l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur : Les jeunes bénéficieront des nouvelles filières notamment TOURISME DURABLE et HOTELLERIE, NTIC, BTP/HIMO, ENVIRONNEMENT, ENERGIE RENOUVELABLE, RECYCLAGE DES DECHETS SOLIDES et AGRO –ALIMENTAIRE dans l’enseignement professionnel. En plus, la connaissance des jeunes sur ‘’ L’entreprenariat ‘’ sera augmentée. A la fin du premier cycle, les élèves auront acquis la culture de la performance, l’esprit de créativité et la détermination à gérer les risques. En plus, les universités seront dotées de bibliothèques informatisées et de vidéothèques. Par ailleurs, le budget alloué à l’enseignement supérieur sera augmenté.

II-Notre levier de développement : le tourisme durable

Réforme du Tourisme durable : Le tourisme durable sera notre levier de développement. En mettant en avant les potentialités du pays, on peut certainement créer des emplois, générer des devises afin de réduire le taux de chômage et sortir Madagascar de la liste des pays les plus pauvres du monde.

Redynamiser le tourisme durable communautaire: Les conditions de vie de la population locale s’amélioreront. En effet, les acteurs locaux participeront et s’impliqueront dans le développement du tourisme culturel et durable à travers des activités locales. Ainsi, les activités de la population auront plus de valeurs afin d’attirer les touristes.

Promouvoir la destination Madagascar : Madagascar aura un meilleur positionnement au niveau international. Ainsi, l’Etat se fixe comme objectif d’augmenter de 100% le nombre de touristes actuels. Ce faisant, l’Etat organisera périodiquement des vitrines de Madagascar à travers nos ambassades et nos consulats. L’un des faits saillants est alors l’intégration de Madagascar dans les îles vanilles. Par la richesse de sa faune et sa flore , Madagascar sera le premier promoteur de l’Eco-tourisme dans l’île de l’Océan Indien . D’autant plus qu’un climat de sécurité favorable au secteur tourisme sera instauré.

Améliorer l’investissement dans le secteur tourisme durable : Le secteur tourisme sera libéralisé ; « tourisme durable pour tous ». Un environnement favorable sera établi en vue d’attirer les investisseurs dans le développement du tourisme à l’exemple de l’île Maurice. En effet, les ressources humaines qualifiées en tourisme durable seront augmentées en multipliant les instituts de tourisme durable et d’hôtellerie dans les zones à forte potentialité touristique. Ainsi, Madagascar sera doté des complexes hôteliers balnéaires, adoptera la stratégie de l’Open Sky et mettra en place des moyens de transports maritime (paquebot), terrestre (camping car), ferroviaire (TGV) en travaillant avec les services privés de transport local afin de faciliter le déplacement des touristes.

III–Notre moteur de développement à moyen terme: l’aménagement des espaces ruraux en des centres agro-alimentaire intégrés

L’aménagement des espaces ruraux en des centres agro –alimentaires intégrés: Le déploiement de l’agro-business intégré sera notre moteur de développement. Madagascar implantera une politique harmonieuse de l’utilisation de l’espace rural, visant ainsi à augmenter les superficies agricoles.

Réviser les lois sur l’aménagement des zones foncières et l’organisation de la

Migration, respectivement du 22 mars 1974 n°74 022 et du 20 juin 1974 n°74197 en

se basant sur le concept de l’agro-alimentaire intégré, orienté vers le marché national et

International.

Créer des villages modernes : Des zones excentrées et périphériques seront identifiées suivant les priorités du gouvernement. La zone d’habitation sera aménagée avec une zone agro-pastorale afin que chaque famille puisse gérer sa propre entreprise privée. Conjointement, des fermes collectives seront édifiées dans des terrains spacieux. Successivement, un espace agro-industriel sera bâti avec des usines agricoles, une laiterie, des usines d’empaquetages d’œufs et des légumes, et un bâtiment d’administration. Le développement des voies de desserte, les adductions d’eau potable, l’électrification rurale, et la construction des écoles et des hôpitaux seront insérés dans le schéma d’aménagement du territoire.

Garantir la sécurité dans les villages modernes par l’installation des postes de gendarmerie et ‘’ Trano aro zo’’ pour résoudre certains conflits communautaires.

Organiser la migration : Tout d’abord, des volontaires à la migration organisée seront sélectionnés en se basant sur les critères d’éligibilité. Ensuite, ils recevront des formations sur l’entreprenariat rural, la modernisation de l’agriculture et de l’élevage, et la coopérative agricole dans la zone d’accueil. Conjointement, les candidats sélectionnés bénéficieront des crédits pour acheter des produits et matériels agricoles. Enfin, les migrants seront organisés en coopératives agricoles.

Moderniser les anciens centres de migration organisée dans le Moyen Ouest : L’Etat va moderniser les centres de migration organisés déjà existants.

Intégrer l’agriculture, l’industrialisation et le commerce : l’agriculture et l’élevage seront modernisés afin d’obtenir des excédents agricoles. Des industries de première transformation et de deuxième transformation des produits alimentaires créeront des emplois directs. Ainsi, notre projet contribuera au plein essor économique par un circuit de commercialisation bénéfique. L’efficience et l’efficacité de notre projet dépendra de la mise aux normes internationales des écoles et des dispensaires.

IV- Notre engagement vis-à-vis du peuple et de la communauté internationale : la bonne gouvernance

Réformer le secteur public: La réforme du secteur public sera basée sur la culture des résultats, l’application du standard de service, l’augmentation du taux de satisfaction des usagers de services et le recrutement de nouveaux agents publics. Conjointement, l’Etat procèdera à une évaluation de performance des agents publics afin de réviser l’augmentation de la grille indiciaire de chaque fonctionnaire.

Instaurer un état de droit: L’instauration d’un Etat de droit impartial et efficient favorisera une bonne gouvernance dans tous les secteurs. Cet Etat de droit ira de pair avec la garantie d’une stabilité politique ainsi que la lutte contre la corruption. Par ailleurs, l’Etat démantèlera le réseau du trafic d’influence pour que la justice soit indépendante. Conjointement, les missions des ‘’TRANO ARO ZO‘’ ou ‘’clinique juridique communautaire ‘’ seront révisées afin de désengorger le tribunal de première instance.

Démanteler le trafic illicite des armes : le trafic illicite des armes sera démantelé par la révision des lois sur le port des armes, l’inventaire physique de l’arme détenues par la police, la gendarmerie et l’armée et le contrôle strict de l’exportation des armes.

Assurer que les forces de l’ordre soient garants de la sécurité : la réforme judiciaire sera utopique si les forces de l’ordre n’assument pas leur principale mission comme étant le garant de la sécurité. L’Etat équipera toutes les composantes de l’armée (air, mer, terre, gendarmerie) et de la police nationale du matériel conforme aux standards internationaux de garantie minimale de défense nationale, de protection des citoyens et des biens. Face à l’insécurité récurrente, la formation et l’encadrement des agents des forces de l’ordre s’avèrent incontournable. Afin de bien définir la mission et prévenir l’émiettement des forces de l’ordre, l’Etat encouragera la tenue d’une nouvelle « ASSISE MILITAIRE ».

Assurer l’intégrité du ministère des finances : Afin d’assurer le contrôle interne de la gestion du budget, l’Etat va recruter des inspecteurs des finances régionaux. Le contrôle interne sera complété par le contrôle externe mené par les Inspecteurs d’Etat et les contrôleurs financiers. En plus, des cabinets d’audit internationaux vont contribuer au contrôle des fonds publics nationaux et les aides publiques provenant de nos partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux. Ce qui peut se concrétiser par l’octroi de matériels informatiques à la Cour de Compte afin d’augmenter la performance de cette Institution.

Consolider la coopération multilatérale et bilatérale : En termes de politique étrangère, il s’agit de formuler des stratégies conjointes entre l’Etat Malgache et les Institutions Internationales. Ces stratégies viseront la mobilisation optimale des ressources financières externes. En conséquence, une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités de négociations des organismes directement ou indirectement impliqués dans le partenariat avec les institutions internationales (système des Nations unies, l’Union Européenne, les pays émergents et autres cadres de coopération.)

Renforcer l’intégration régionale : Notre politique étrangère sera également basée sur l’intégration économique régionale. De ce fait, un partenariat sera établi avec les îles voisines pour la réouverture des zones franches, incitant ainsi la prise de responsabilité de l’Etat vis-à-vis du public pour diminuer le taux de chômage. La collaboration avec les îles voisines s’étendront dans les volets de la sécurité alimentaire, la gestion des catastrophes naturelles, le tourisme et la lutte contre les pirates maritimes.

Consolider la décentralisation, la déconcentration et la séparation des pouvoirs pour un développement harmonieux des communes. Cependant, la participation de la population, comme acteur principal du développement au niveau des communautés de base, sera encouragée dans la prise des décisions.

Renforcer l’unité nationale: l’unité nationale sera concrétisée par la création d’une ‘’plate-forme de réconciliation nationale, ’’ regroupant tous les partis politiques. Ainsi, la loi sur les partis politiques sera révisée afin de les regrouper dans des plateformes suivant leurs idéologies, basées sur la redevabilité sociale et la culture des résultats. L’Etat formera la société civile et les partis politiques sur les outils de redevabilité sociale. Pourtant, ce système ne sera réaliste sans la liberté d’expression de la presse et la mise en place d’un observatoire sur la bonne gouvernance.

Optimiser la liberté d’expression de la presse : Le problème principal des médias à Madagascar réside sur la mauvaise qualité de l’information présentée, ainsi que la « non-objectivité » des analyses d’informations. L’Etat va renforcer la formation des journalistes. Par ailleurs, des équipements modernes seront mis à leur disposition en vue de professionnaliser leur métier. Toutefois, la liberté d’expression de la presse sera optimisée et elle sera accompagnée d’un véritable système de régulation de l’ensemble des médias.

LA REFORME SECTORIELLE

I – Le capital humain et social

Réforme de la santé : Un plan de redéploiement du personnel de santé sera disponible afin d’assurer la réouverture des centres de santé de base. En plus, les dépenses de santé seront allégées par l’instauration de mutuelles de santé et de boites à pharmacies communautaires. Pour constituer un fond de garantie afin de financer les mutuelles de santé et le partage des coûts de médicaments, l’Etat sollicitera le soutien des bailleurs de fonds.

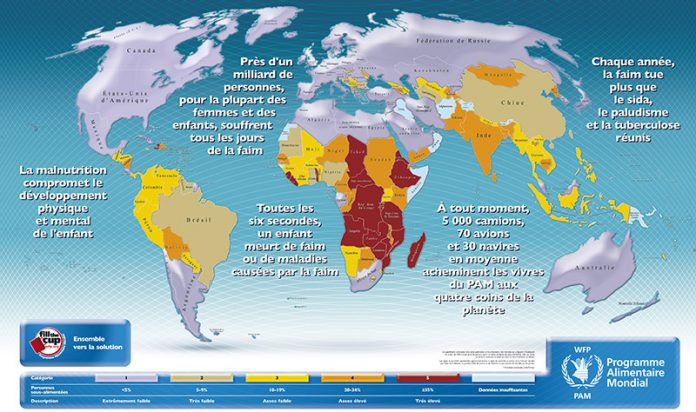

Lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire : L’entreprise sociale NUTRI’ZAZA sera mise en place dans les 22 régions de Madagascar afin de combattre la malnutrition des enfants moins de cinq ans et de générer des emplois pour les mères de famille. La disponibilité alimentaire des ménages sera améliorée en modernisant l’agriculture et l’élevage.

Réforme de la protection Sociale : La protection sociale sera améliorée tout en priorisant l’accès de la population, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables, aux systèmes d’Epargne et de Crédit, ainsi que la promotion de petites entreprises. L’Etat appliquera la programmation basée sur les droits humains dans les activités de lutte contre le travail des enfants et la violence à l’égard des femmes.

Améliorer l’accès des jeunes au TIC : Seulement 7% des jeunes en milieu urbain ont accès à l’Internet, possibilité pratiquement inexistante en milieu rural. La grande majorité de cette tranche d’âge se trouve privée d’accès aux technologies de pointe en matière d’information et de communication, qui lui permettrait non seulement de chercher et recevoir des informations mais aussi d’en émettre. Nécessité est donc de donner un sens culturel valable à l’utilisation de nouvelles technologies et de développer des stratégies afin de stimuler le potentiel positif de ces technologies pour l’ensemble des jeunes malgaches utilisateurs. Dans ce contexte, des instituts de télé-enseignement vont créer et diffuser la connaissance par le biais des TICs

Favoriser les échanges culturels entre les jeunes : L’élaboration des programmes d’échanges culturels entre les jeunes est un moyen de connaitre les diversités culturelles des 22 régions de Madagascar. Des concours de danses folkloriques seront organisés chaque année afin de valoriser notre patrimoine culturel. Par ailleurs, les échanges culturels peuvent aussi s’organiser entre les jeunes provenant des iles de l’Océan Indien et les jeunes malgaches. Dans ce sens, l’Etat construira des parcs d’attraction et des espaces de loisirs aux normes internationales.

Reformer la politique des sports : L’Etat ambitionne de vulgariser toutes les disciplines sportives sur la Grande Ile. Le gouvernement va attirer la masse juvénile à s’intéresser au sport afin de les éloigner des tentations néfastes à la société. Ce faisant, les activités suivantes seront réalisées :

- Promotion du sport semi –professionnel

- Valorisation des sports d’élite

- Organisation des sports scolaires et sport des quartiers

- Edification des infrastructures sportives aux normes internationales

- Multiplication et diversification des rencontres sportives et des compétitions

Consolidation des projets humanitaires intégrés, dirigés par le BNGRC (Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes) : En collaboration avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux, l’Etat s’efforcera à réduire au maximum les dégâts causés par les catastrophes naturelles et l’insécurité.

II- L’agriculture et l’élevage

Développer une riziculture à haute valeur ajoutée et orientée vers le marché national et international: L’agriculture de subsistance sera remplacée par un secteur agricole totalement monétisé et commercial. Madagascar deviendra non seulement un pays autosuffisant en riz, mais aussi un exportateur pour les îles de l’Océan indien et les pays d’Afrique de l’Est. Une augmentation de la superficie rizicole sera au centre des préoccupations de l’Etat. Par ailleurs, le gouvernement réhabilitera les infrastructures agricoles et luttera contre l’ensablement des rizières dans la plaine de Marovoay.En plus, le barrage de DABARAH, dans la région de Menabe, sera aussi rénové.

Relancer le secteur élevage : Madagascar redeviendra « l’île de Zébus » en renforçant la lutte contre l’insécurité et en priorisant la lutte contre les maladies animales. Par ailleurs, le développement des autres cheptels (ovin, porcin, caprin) sera assuré en appuyant les acteurs qui œuvrent dans ce secteur. L’Etat favorisera également la promotion de l’apiculture et redynamisera le secteur pêche. La lutte contre les pirates maritimes fera partie des principaux objectifs.

III- Les activités extractives et énergétiques

Réviser les codes miniers et des hydrocarbures: L’Etat révisera les codes miniers et des hydrocarbures en insistant sur l’accroissement du taux de redevances minières et hydrocarbures. Par ailleurs l’Etat modifiera la charte des grands investisseurs miniers et pétroliers, tout en respectant les normes internationales. Ce faisant, les Compagnies minières et de l’hydrocarbure contribueront au développement régional de leurs zones d’intervention.

Formaliser les zones d’extraction des petites mines : L’Etat fera un inventaire des sites de petites mines. Ensuite, des guichets uniques de délivrance des permis d’exploitation seront installés dans les communes. Aussi, des comptoirs des petites mines formaliseront leur mise en activité et leur commercialisation.

Réduire le coût des hydrocarbures: Il est difficile de stabiliser le coût des hydrocarbures. En effet, l’OMH se cantonne dans son rôle d’observateur puisque la commercialisation des hydrocarbures est libéralisée. Ainsi, des projets de culture de JATROPHA couplé avec ceux d’usine de production de biodiesel seront mis en place. De ce fait, le coût des hydrocarbures sera réduit grâce à la promotion des carburants d’origine végétale.

Optimiser l’utilisation des sources d’énergies renouvelables : Le coût de l’électricité sera réduit par l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, l’augmentation du potentiel hydroélectrique et le développement de la concurrence. En effet, l’Etat mettra en place des mesures incitatives pour que des opérateurs puissent intervenir plus librement dans le secteur de l’eau et d’électricité : Electricité de Madagascar (EDM), Jiro sy Ranon’ny Fisakana (JIRAFI), Power and Water, Société Eau et Electricité de Madagascar (SEEM),

IV- La relance du secteur privé et la promotion du plein emploi

Le secteur privé reste un des moteurs de croissance à moyen terme. Avec un taux d’investissement des acteurs locaux faible, et le taux de croissance des exportations inférieure à la croissance économique, il apparaît évident que le secteur privé n’a pu jouer ce rôle qui lui est propre. La stimulation du secteur privé, notamment la promotion des exportations et de la compétitivité, ne sera pas réalisable que grâce à une instauration d’un environnement des affaires largement optimisé, une révision des coûts logistiques et une productivité des ressources humaines augmentée.

Soutenir la promotion du secteur privé : L’Etat instaurera des mesures incitatives afin de créer un environnement favorable à la promotion des entreprises. La facilitation des démarches administratives et fiscales, la sécurisation des biens et des personnes, la sécurisation des transactions, la stabilité de l’Ariary et une politique fiscale révisée feront partie des mesures incitatives. Ce faisant, les jeunes entrepreneurs locaux bénéficieront d’un encadrement par les chambres de commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Concernant les PME, leur promotion sera effective avec la mise en place d’un système de crédit bancaire moyennant d’un taux d’intérêt moins élevé. Cependant, une loi sera promulguée sur l’obligation d’ouverture d’un compte en banque de tous les actifs malgaches. Cette centralisation des épargnes et des ressources financières dans le circuit financier formel devra augmenter le capital disponible et donc diminuer le taux d’intérêt bancaire. Par ailleurs, un allègement des impôts à payer par les investisseurs serait instauré tout en préservant la transparence du régime fiscal.

Solliciter l’appui des investisseurs directs étrangers : La promotion du secteur privé ira de pair avec la promotion des Investissements Directs Etrangers. Les grandes entreprises étrangères devront faire appel aux entreprises locales en termes de fourniture d’intrants et prioriseront l’embauche au niveau national. Le cadre juridique et le code des investissements privés seront alors améliorés et l’Etat promulguera une loi sur les conditions de leur implantation à Madagascar. L’Etat s’assurera que les procédures administratives soient facilitées et la taxation attractive.

Soutenir le plein emploi : la promotion des entreprises sera renforcée par l’implémentation d’un salon de l’emploi. Le ministère de la fonction publique sera le chef de file du salon en se concertant avec tous les ministères, les bailleurs de fonds, les ONGs nationaux, régionaux et internationaux et le secteur privé. Un plan national sur la main d’œuvre pour faire coïncider le travail avec les besoins de l’économie et pour augmenter la productivité locale dans les secteurs à haute intensité de main d’oeuvre sera conçu.

V-Economie, Industrie et Commerce :

Réduire la concentration du pouvoir économique et politique : Le pouvoir des institutions (la Banque Centrale, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), la Direction Générale des Impôts) sera renforcée afin qu’ils puissent influer (en amont) sur les décisions du gouvernement mais également s’assurer (en aval) que les décisions prises soient mises en place au cours du temps en matière budgétaire. Par ailleurs, l’Etat assurera l’accélération des processus de décentralisation politique, administrative et, surtout, budgétaire afin de permettre la déconcentration des pouvoirs politiques et financiers. Les conflits d’intérêt notamment au niveau de l’Etat seront réduits à néant afin de créer un climat d’équité dans la gestion des finances publiques.

Assainir la politique monétaire de la banque centrale : Les revenus tirés des exportations des ressources minières et pétrolières renfloueront la caisse de l’Etat avec les recettes fiscales et douanières. Aussi, la bonne performance macro-économique qui résultera des réformes transformationnelles et structurelles engagées par le candidat -augmentation de l’exportation, diminution de l’importation, accroissement de l’investissement direct étranger stabiliseront la valeur de la monnaie nationale vis-à-vis des devises étrangères. Des mesures réfléchies prises par la banque centrale réduiront le taux d’inflation. Ce faisant, la contraction des facteurs autonomes de liquidité (16,8 milliards d’ariary en termes de moyenne mensuelle) sera augmentée. Malgré les effets expansifs du facteur « trésor » et du facteur « divers » en raison du déficit des paiements extérieurs, cette contraction a connu une baisse exponentielle.

Consolider la réforme fiscale : L’un des axes d’interventions du programme de réformes des finances publiques porte sur l’amélioration de la mobilisation des ressources à travers l’amélioration de la prévisibilité des recettes fiscales et non fiscales des Régies financières du Ministère des Finances.

Créer un environnement favorable aux investisseurs par la création d’un guichet unique : Des mesures fiscales spécifiques vont être prises afin de réduire l’impôt sur les intrants et les matières premières et la révision de l’application de la TVA, cela en fonction des secteurs priorisés et porteur de développement. Par ailleurs, guichet unique pour l’enregistrement des investisseurs déjà existant sera renforcé. Ce guichet unique regroupe actuellement les activités suivantes :

- Assistance pour l’obtention et l’authentification des documents Administratifs

- Assistance pour le dédouanement des matériels

- Procédure accélérée pour l’obtention des visas au niveau de l’immigration afin d’assurer un accès rapide aux talents et ressources humaines étrangères

Diversifier les activités des entreprises franches : Avec le soutien des iles de l’Océan Indien, Madagascar procèdera à la réouverture des entreprises franches. Par ailleurs, la diversification des activités des entreprises franches sera révisée afin de protéger les industries malgaches. Les caractéristiques des entreprises franches ne diffèrent pas de celles de l’ensemble du tissu industriel malgache. En effet, 64% d’entre elles exercent dans la branche textile et confection, le reste se répartit essentiellement dans l’informatique, l’industrie du bois, l’industrie alimentaire et diverses industries (bijouterie et fabrication d’objets artisanaux). Ceci étant, pour réduire les coûts de production, un investissement important devrait se faire dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des télécommunications et des infrastructures et moyens de transport.

Explorer les opportunités sur les marchés internationaux : L’Etat mettra en place un organisme chargé de trouver les opportunités internationales ainsi que les conditions pour qu’on puisse en bénéficier. Ce faisant, l’Etat visera à limiter les importations afin de réduire la sortie des devises.

Développer la filière artisanale: La filière artisanale demeure peu structurée avec une distribution inéquitable des revenues en défaveur des petits producteurs. L’Etat assurera la promotion de l’artisanat équitable en insistant sur le professionnalisme des artisans et la labellisation de l’artisanat. En outre, la commercialisation des produits finis sera améliorée en faveur des producteurs.

VI- Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Mettre en place des mesures incitatives pour les entreprises franches NTICs : Madagascar deviendra un second ‘’ HUB TIC’’ (cyber city) des iles de l’Océan Indien après l’Ile Maurice. Notre vocation est d’attirer les principaux acteurs de l’économie numérique à venir s’installer à Madagascar. Les conditions offertes à ces grandes entreprises sont les suivantes : l’exonération des impôts sur les intrants, un taux d’intérêt réduit sur les bénéfices, l’enregistrement facile et rapide à partir d’un guichet unique et la liberté d’expatriation des fonds.

Réviser le cadre juridique des entreprises franches : la loi sur la création des entreprises franches sera révisée en considérant la création du cybercity. Par ailleurs, l’OMERT fera des mis à jour sur les lois de la régulation économique. Cette révision sera nécessaire afin qu’il y ait une concurrence loyale entre les operateurs du TIC national et international. Finalement, la loi sur l’attribution des licences d’installation sera modifiée.

Organiser l’aménagement de l’espace urbain en zone industrielle NTIC : la Cybercity sera l’Ecosystème par excellence de développement et de la promotion de l’Economie Numérique par le biais de l’installation des Sociétés offshores spécialisées dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

VII – les infrastructures reliées, l’aménagement du territoire, la protection de l’Environnement et l’accès à l’eau potable

Développer les infrastructures reliées: Toutes les infrastructures routières existantes seront entretenues et réhabilitées afin de favoriser l’accessibilité de toutes les régions clés à forte potentialité de croissance économique. Un système combinant le rail, le transport maritime et le réseau fluvial qui pourrait établir la connexion avec les Îles de l’Océan Indien sera étudié.

Adapter les Schémas d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme disponibles : le contexte de surpeuplement économique et sous-peuplement géographique de Madagascar sera étudié afin d’identifier les zones de migration organisées. Par ailleurs, les villes disposeront d’un système d’égouts suffisant, de systèmes appropriés d’évacuation d’eau et de lieux de décharges des ordures. Ainsi, le projet P.I.C. (pôles intégrées de croissance) sera dupliqué en dehors de Fort-Dauphin et Nosy-Be.

Maintenir la stratégie de protection de l’environnement actuel : la stratégie de la protection de l’environnement actuelle sera toujours maintenue mais elle sera renforcée par une bonne gouvernance des produits forestiers. En plus, la prise en compte de l’impact des changements climatiques à Madagascar constituera l’une des préoccupations de l’Etat.

Améliorer le taux d’accès de la population à l’eau potable : la construction des infrastructures d’eau et hygiène sera toujours développée. Toutefois., les structures sanitaires et les bâtiments scolaires deviendront des VITRINES du programme WASH. Néanmoins, un système intégré de gestion communautaire sera mis en place.

Promouvoir la culture, l’art et le Patrimoine : La culture tient une place importante dans tout processus de développement et dans la mise en œuvre de projet visant le changement social. L’Etat assurera la promotion et la valorisation de la culture, l’art ainsi que le patrimoine dans la Grande île. La politique nationale de préservation de nos valeurs culturelles et des patrimoines culturels sera renforcée.

Le principe est simple, le patient introduit son index dans le « Matiscope« , un détecteur à infrarouges branché à un smartphone. Matibula utilise les émissions infrarouge pour pénétrer la peau et détecter les globules rouges. L’opération n’a pas la précision de l’analyse microscopique qui permet de déterminer non seulement la présence du parasite qui cause le paludisme (le plasmodium), mais aussi le genre et le nombre de parasites.

Le principe est simple, le patient introduit son index dans le « Matiscope« , un détecteur à infrarouges branché à un smartphone. Matibula utilise les émissions infrarouge pour pénétrer la peau et détecter les globules rouges. L’opération n’a pas la précision de l’analyse microscopique qui permet de déterminer non seulement la présence du parasite qui cause le paludisme (le plasmodium), mais aussi le genre et le nombre de parasites. Matibabu est né dans les couloirs de l’université Makerere à Kampala où Brian Gitta étudie l’informatique. Enfant, le jeune homme de 21 ans contracte plusieurs fois le paludisme et développe une phobie des aiguilles.

Matibabu est né dans les couloirs de l’université Makerere à Kampala où Brian Gitta étudie l’informatique. Enfant, le jeune homme de 21 ans contracte plusieurs fois le paludisme et développe une phobie des aiguilles.

« Misez sur des projets d’avenir » : voici la phrase d’accroche de

« Misez sur des projets d’avenir » : voici la phrase d’accroche de