Récompensée pour son innovation lors de la première édition de la compétition internationale French Tech Ticket, la startup Bifasor entend digitaliser le secteur du transport et de la logistique en Afrique dans un contexte où les relations commerciales sur le continent s’intègrent de plus en plus à l’essor du numérique.

La version pilote sera lancée à Ouagadougou lors de la Journée Nationale de la Logistique qui se tiendra début juillet

Bifasor est une plateforme web de mise en relation qui permet aux professionnels du transport et de la logistique opérant en Afrique de trouver et contacter, en quelques clics, les clients et prestataires de service dont ils ont besoin.

La startup prévoit également de mettre à la disposition de ses utilisateurs une marketplace où seront disponibles en ligne tous les biens et services utilisés dans le cadre de leurs activités telles que pneus, pièces détachées, matériel etc. Mais il faut d’abord comprendre le fonctionnement du secteur sur le continent pour apprécier le caractère innovant de cette jeune entreprise.

Estimé à 157,3 milliards de dollars en 2016, le marché du transport et de la logistique en Afrique est considérable

Malgré l’importance de l’industrie, sa profession a longtemps été entravée par un manque d’organisation et d’accès à l’information qui ont pour effet d’isoler ses acteurs et de fragmenter la chaîne logistique. “La plupart des acteurs du secteur sont contraints de recourir aux intermédiaires pour leur trouver des clients et partenaires commerciaux en échange d’une commission exorbitante. Ces courtiers, qui comptent généralement sur le bouche à oreille et les appels téléphoniques, passent des jours entiers à trouver les prestataires de services pour le compte de leurs clients et se révèlent souvent peu efficaces”, confie Zakaria Dabone, le CEO.

Par ailleurs, la vétusté du parc automobile et la rareté des concessionnaires de marques alimentent la difficulté à trouver des pièces de rechange et accessoires pour maintenir les flottes de camions roulant. Cette situation oblige les hommes d’affaires à immobiliser leur activité pour voyager, souvent à l’échelle internationale, afin de localiser et récupérer les éléments dont ils ont besoin pour leurs opérations. “Il est fréquent de voir des transporteurs togolais voyager pendant 2 semaines au Nigeria pour acheter des pièces de rechange, tandis que d’autres font appel aux parents et amis vivant à l’étranger pour commander les pièces nécessaires disponibles en Europe, en Chine ou aux États-Unis”, précise Steven Silverstein, COO de Bifasor.

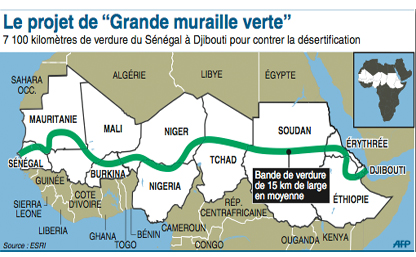

Associés à d’autres obstacles tels que le mauvais état des routes et les longues procédures de dédouanement, le secteur souffre de prix élevés, de lenteurs et de retards, de pertes d’argent avec pour conséquence une activité économique ralentie.

Ainsi, en connectant les expéditeurs et les opérateurs de la chaîne logistique entre eux et en leur facilitant l’accès au matériel nécessaire, Bifasor a pour objectif de remédier au manque de transparence et de rapidité de la chaîne logistique.

La plateforme a la particularité de s’adresser à l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique (chargeurs, transporteurs, commissionnaires de transport, agents de frêt, transitaires, entrepositaires, garagistes etc.) composée à 90% de TPE et PME dont la plupart ne dispose pas de site internet. Elle entend ainsi remédier à l’isolement vivement ressenti par les entreprises africaines dans un secteur où les relations B2B sont primordiales en leur offrant une visibilité au sein d’une communauté de professionnels et un accès à l’information en temps réel qui leur permettra de saisir des opportunités de mutualisation et de mener leurs activités de manière continue.

Avec un volume des échanges qui atteindra 1.18 milliards de tonnes d’ici 2030 (ce qui représente une multiplication par 4 des échanges selon Frost & Sullivan), Bifasor représente une solution rentable et efficace qui offre aux entreprises la possibilité de fournir une prestation plus rapide, de meilleure qualité et à moindre coût. “L’accessibilité de la plateforme s’inscrit dans une mouvance où les relations commerciales en Afrique s’intègrent de plus en plus à l’essor du digital”, affirme Rym Soussi, co-fondatrice de Bifasor. “Nous assistons à une explosion de l’utilisation des téléphones portables, accessibles à très bas coûts, et une démocratisation de l’accès à internet grâce à l’internet mobile (3G, 4G) et l’arrivée de la fibre optique dans tous les pays du continent”. Une innovation qui tombe à pic, donc.

La startup s’apprête à lancer la version béta à Ouagadougou lors de la Journée Nationale de la Logistique en juillet 2016 ainsi qu’au Ghana et en Côte d’Ivoire pour finaliser la version commerciale prévue pour l’automne 2016. Plus d’informations sur www.bifasor.com

Contact: Rym Soussi

Co-fondatrice et responsable de la communication de Bifasor

Email: rym@bifasor.com