La 3ème édition du Forum Economique et Entrepreneurial des Femmes Africaines et de la Diaspora, qui s’est tenu les 27 & 28 septembre 2016, a été un grand succès. Plus de 400 participantes, dont de nombreuses délégations étrangères, ont pu recevoir des informations exceptionnelles de la part de nos intervenants de très haut niveau.

Pour cette 4ème édition prévue les 27 & 28 septembre prochain, nous ne ferons pas moins indique Mme Suzanne BELLNOUN MOMHA

Le thème :

L’ENTREPRENEURIAT FEMININ, ou L’OR ROSE D’AFRIQUE,

QUI SAURA L’EXPLOITER ?

POURQUOI INVESTIR SUR LES FEMMES ?

Les différents intervenants apporteront aux participants cette année l’éclairage à cette thématique. Ce sujet spécifique sera abordé sous tous ses angles toujours avec des intervenants hauts niveaux et avec des éléments concrets.

La couverture médiatique que nous mettons en place grâce à nos partenaires pour cette nouvelle édition nous per mettra de toucher pas moins de 61 millions de personnes au travers des 5 continents.

QUI SOMMES-NOUS ?

L’ORGANISATION DES FEMMES AFRICAINES DE LA DIASPORA (OFAD) EST UNE FÉDÉRATION QUI INCITE, ENCOURAGE ET ACCOMPAGNE LA CRÉATIVITÉ DES FEMMES DE LA DIASPORA AFRICAINE.

L’OFAD UN ESPACE POUR DONNER ET RECEVOIR

Nous rassemblons les forces et compétences des femmes de la diaspora dans différents domaines d’activités.

Nous œuvrons en faveur de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes africaines de l’intérieur et de l’extérieur du continent.

L’OFAD est une plateforme avec le rôle d’interface entre le Nord et le Sud, la société civile, les pouvoirs publics et les diverses institutions ici et là-bas.

Grâce à son expérience de terrain, l’OFAD réunit toutes les forces dispersées des femmes africaines pour for mer des groupes de réflexion sur les problématiques qui nous concernent, elle apporte des propositions et/ou les réponses à ces problématiques.

DES OBJECTIFS CONCRETS ET ASSUMÉS

L’OFAD revendique le poids des femmes de la diaspora en matière de transfert d’argent vers les pays d’origine.

Elle se donne pour objectif :

- Changer l’image de la femme migrante en France en Europe

- Dynamiser l’entrepreneuriat de la diaspora féminine africaine

- Créer des espaces d’échanges d’affaires entre les femmes d’Afrique et celles de la diaspora

- Renforcer le transfert des fonds et des compétences pour faciliter l’accès des femmes au financement et dynamiser ainsi l’entrepreneuriat féminin en Afrique : La clé du développement.

« UN DOIGT NE LAVE PAS LE VISAGE ! »

POURQUOI UN FORUM ?

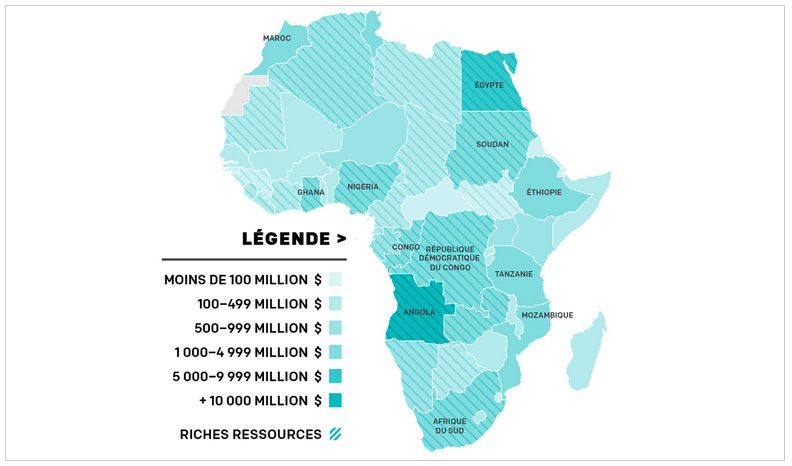

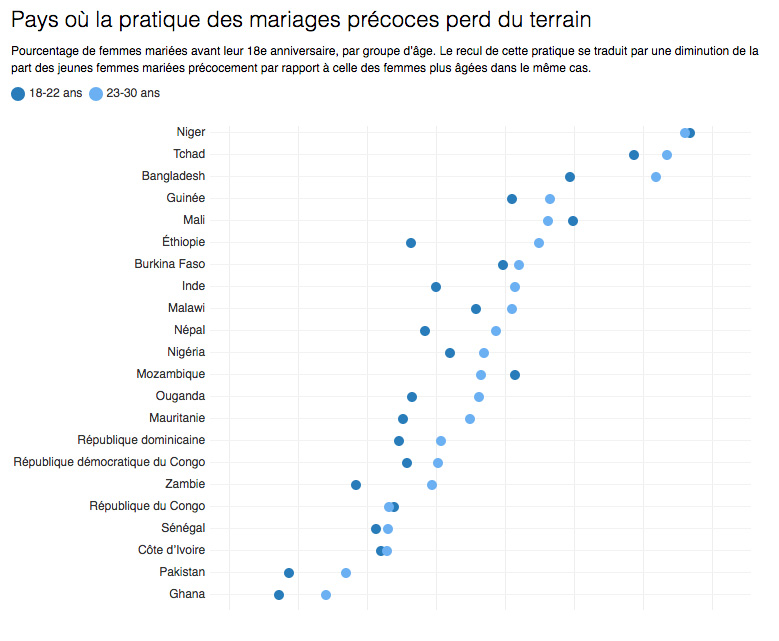

L’AFRIQUE PERD CHAQUE ANNEE 6% DE SON PIB SOIT 95 MILLARDS DE DOLLARS,

84 MILLIARDS D’EUROS A CAUSE DES INÉGALITÉS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Cet espace solidaire, innovant, et dynamique est devenu depuis 2014 le grand rendez-vous annuel des femmes entrepreneures d’Afrique et de la Diaspora.

L’OFAD a su combler ce vide des femmes entrepreneures en offrant ce pont unique entre ici et là-bas qui :

- Représente une rencontre internationale permettant de développer des affaires dans le cadre d’un large réseau et de promouvoir les femmes entrepreneures d’Afrique et de la diaspora,

- Donne l’opportunité aux femmes d’affaires et des milieux associatifs d’Afrique et d’Europe, de se rencontrer en vue de développer des relations d’affaires.

- Représente un espace de visibilité qui permet aux femmes de faire connaître leurs activités, de faire entendre leurs voix. Il est une occasion de trouver des ressources pour la mise en œuvre de leurs projets.

NOS OBJECTIFS PRIORITAIRES

- Favoriser le renforcement des capacités, échanger sur les bonnes pratiques et recevoir des conseils,

- Créer les opportunités d’affaires, Nord/ Sud, Sud/Nord, Sud/Sud,

- Organiser le B2B avec les investisseurs, les banques, les partenaires.

- Partager l’analyse des femmes et prendre en compte leurs propositions sur la situation économique et faire des plaidoyers,

- Découvrir les initiatives, les compétences, le potentiel et le génie des femmes africaines.

LES FEMMES ENTREPRENEURES, 1ER MARCHE EMERGENT DU MONDE, L’AFRIQUE EN TETE

Selon les experts, l’entrepreneuriat féminin en Afrique serait :

- L’accélérateur de l’émergence

- Le 1er réservoir d’emplois

- Une des principales solutions de la croissance durable et de la stabilité

Parler du financement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, c’est prendre en compte ses différents paramètres, sa complexité, sa diversité et l’aborder dans sa globalité.

L’entrepreneuriat féminin africain est atypique et le dynamisme des africaines suscite de l’admiration et force le respect.

S’il a besoin de plus d’organisation, de structuration pour être encore plus efficace, il n’en demeure pas moins que les femmes africaines font preuve de beaucoup de génie.

Derrière ce tableau, se cache d’autres réalités : Quel Intérêt Economique à Financer l’Entrepreneuriat Féminin en Afrique ?

- Les Etats,

- Les Banques,

- Les grands groupes,

- Les organisations internationales,

- Les femmes elles-mêmes d’ici et là-bas,

Cette 4ème édition permettra à chacun des acteurs de cerner les enjeux économiques derrière l’entrepreneuriat féminin en Afrique et d’y trouver ou pas un intérêt à accompagner le développement de celui-ci.

« TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR L’INTERET DE CHACUNE »

L’ENTREPRENEURIAT FEMININ ou L’OR ROSE D’AFRIQUE QUI SAURA L’EXPLOITER ? POURQUOI INVESTIR SUR LES FEMMES ?

PRE-PROGRAMME :

JOURNÉE 1 – 27/09

13H00 : Installation des stands

14H30/15H00 – Accueil des participants

15H00/15H30 – Mise en place des ateliers

1 – Quelle innovation pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique facteur de croissance inclusive et durable ?

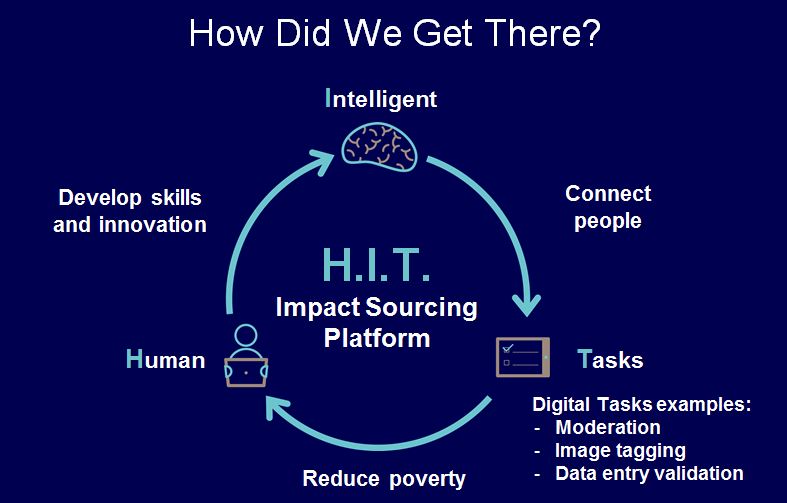

Animé par Annicelle Reine KUNGNE ATANGANA (Infinity Space / We Cash Up)

2 – Comment les femmes africaines financent-elles leurs entreprises ? Regards croisés femmes en Afrique/Femmes de la diaspora. Comment faire mieux ?

3 – Les investissements de la diaspora et leurs impacts sur le secteur informel et/ou la migration économique ? Les différentes politiques sauront-elles faire avec la diaspora ?

Animé par Charlotte LIBOG (Afrique Grenier du Monde)

15H30/16H30 – Travaux des ateliers

16H30/17H00 – Les conclusions des ateliers par les rapporteurs

17H00 : FIN 1ERE JOURNEE

RECEPTION A L’HONNEUR DES DELEGATIONS

JOURNÉE 2 – 28/09

09h00/09h30 – Accueil des participants

09h30/10h00

– Mot de bienvenue par Mme BELLNOUN, Présidente de l’OFAD

– Discours de Mme MASSOGBE TOURE, Vice-Présidente du CGECI, Marraine du FEEFAD 2017

10h00/11h15 – Intervention des autorités et des délégations

11h15/11h30 – Pause-café

11h30/12h30 – Table ronde 1

L’accès à la formation, aux financements et aux marchés, La RSE est-elle une valeur ajoutée au développement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique ? Comment travailler avec la diaspora féminine ?

Intervenantes :

Mmes Joëlle BROHIER (RSE & PED) et Murielle DIACO (Djouman) – Orange* – Véolia*

12h30/13h30 – Pause Déjeuner

13h30/15h00 – Table ronde 2 :

L’Afrique perd chaque année 6% du PIB soit 95 milliards de dollars à cause des inégalités entre les hommes et les femmes.

1 – Comment remédier efficacement à cette situation,

2 – La diaspora féminine transfère autant d’argent que les hommes et parfois plus que les hommes, comment les institutions continentales et internationales pensent-elles intégrer ce public au développement de l’entrepreneuriat féminin du continent ?

Intervenants :

Mrs Fabrice KOM-TCHUENTE (FinAfrique), Vincent DI BETTA (BPI France) – Saïd BOURJIJ (Expert Finance Afrique) – BAD*

15h00/16h00 – Table ronde 3

Le réchauffement climatique, l’environnement, sauver la planète grâce aux femmes, sensibiliser, informer, former et financer les entrepreneures rurales : Les fonds verts où sont-ils, comment peuvent-elles y accéder ?

Intervenants :

Mmes Michèle SABBAN (Fonds verts – R20) – Charlotte LIBOG (Afrique Grenier du Monde) – Mr Oumar DIAWARA (Natixis Asset Management)

REMISE DES TROPHEES

– Femme et NTIC

– Entrepreneure Ici & Là-bas

– Coup de Cœur OFAD

– Le Conjoint d’Or

Email : sbofad@gmail.com

Site web : www.ofad-europe.org