Selon la dernière édition de la note d’information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement, les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint un niveau sans précédent en 2018.

La Banque mondiale estime que les envois de fonds officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint 529 milliards de dollars en 2018, soit une progression de 9,6 % par rapport au précédent record de 2017, à 483 milliards de dollars. Si l’on comptabilise également les envois à destination des pays à revenu élevé, les transferts dans le monde se sont élevés à 689 milliards de dollars en 2018, contre 683 milliards l’année précédente.

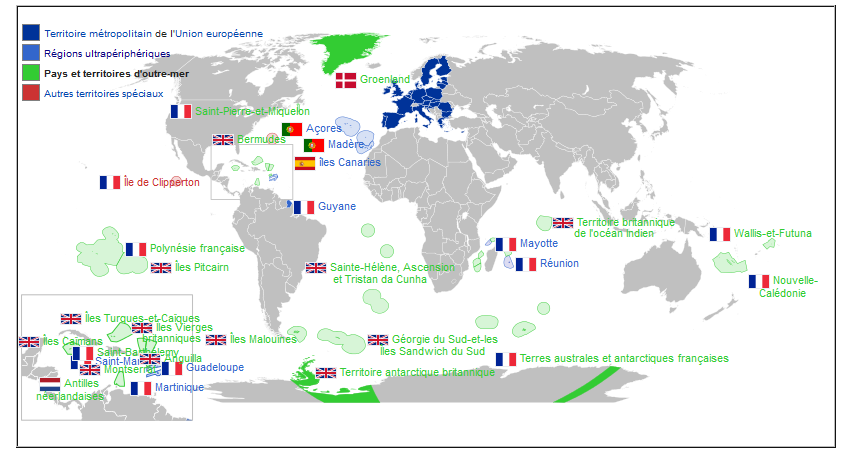

Au niveau régional, cette hausse va de pratiquement 7 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique à 12 % en Asie du Sud. Le redressement de l’économie et du marché de l’emploi aux États-Unis et le rebond des flux en provenance de certains pays du Conseil de coopération du Golfe et de la Fédération de Russie sous-tendent cette évolution globale. Exclusion faite de la Chine, les envois à destination des pays à revenu faible et intermédiaire en 2018, à 462 milliards de dollars, ont été nettement supérieurs aux investissements directs étrangers (344 milliards).

En tête des pays bénéficiaires, l’Inde, avec 79 milliards de dollars, suivie par la Chine (67 milliards), le Mexique (36 milliards), les Philippines (34 milliards) et l’Égypte (29 milliards).

En 2019, les envois à destination des pays à revenu faible et intermédiaire devraient s’établir à 550 milliards de dollars et devenir ainsi leur première source de financement extérieur.

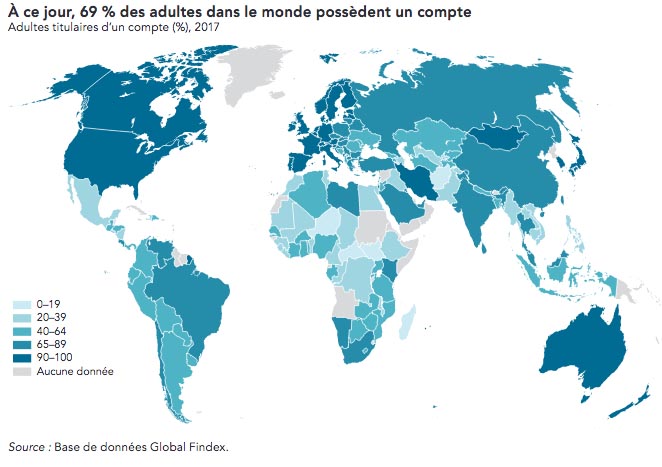

Selon la base de données de la Banque mondiale sur les coûts des transferts dans le monde, le tarif moyen pour l’envoi de 200 dollars reste élevé, autour de 7 % au premier trimestre de 2019, loin de la cible de 3 % à l’horizon 2030 fixée dans les Objectifs de développement durable (ODD 10.7). En outre, dans de nombreux couloirs de transfert en Afrique et dans les petits États insulaires du Pacifique, il dépasse la barre des 10 %.

Les banques constituent le mode de transfert le plus coûteux, avec des frais moyens de 11 % au premier trimestre 2019. Les établissements postaux arrivent en deuxième position, qui prélèvent des commissions supérieures à 7 %. En cas de partenariat exclusif entre les bureaux de poste nationaux et un opérateur spécifique, une majoration vient en général alourdir ces frais, de 1,5 % en moyenne mais pouvant aller, dans certains pays, jusqu’à 4 % (données du dernier trimestre de 2018).

Interrogé sur les solutions permettant de faire baisser ces coûts, Dilip Ratha, auteur principal de la note et chef du programme KNOMAD fait observer que « les envois de fonds sont en passe de devenir la première source de financement extérieur des pays en développement. Or, des transferts monétaires coûteux réduisent les avantages de la migration. Pour accroître la concurrence et rendre les commissions plus supportables, il faut renégocier les partenariats exclusifs et ouvrir le marché à de nouveaux acteurs, via les établissements postaux nationaux, les banques et les entreprises de télécommunications. »

La note d’information souligne que les mesures d’atténuation des risques prises par les banques, qui ont entraîné notamment la clôture des comptes bancaires de certains intermédiaires, renchérissent le coût des transferts.

Elle rend également compte des progrès réalisés pour atteindre la cible des ODD visant à réduire les frais de recrutement payés par les travailleurs migrants, qui ont tendance à être importants, surtout pour les personnes peu qualifiées.

« Des millions de travailleurs migrants peu qualifiés sont victimes de pratiques de recrutement abusives, dont des frais exorbitants. Nous devons redoubler d’efforts pour créer des emplois dans les pays en développement, mais aussi pour surveiller et faire baisser les frais de recrutement acquittés par ces travailleurs »,explique Michal Rutkowski, directeur principal du pôle mondial d’expertise en Protection sociale et emploi de la Banque mondiale. La Banque mondiale et l’Organisation internationale du travail se sont associées pour mettre au point des indicateurs sur la question, afin de faciliter la migration de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable.

Tendances régionales

Les envois de fonds vers la région de l’Asie de l’Est et Pacifique ont progressé de pratiquement 7 %, pour atteindre 143 milliards de dollars en 2018, un rythme supérieur aux 5 % de 2017. Les transferts vers les Philippines ont continué de progresser, atteignant 34 milliards de dollars, mais à un rythme moins soutenu sous l’effet d’un repli des transferts privés en provenance des pays du Golfe. Les flux vers l’Indonésie ont gagné 25 % en 2018, après une année 2017 de stagnation.

Les envois de fonds vers la région Europe et Asie centrale, qui avaient bondi de 22 % en 2017, ont atteint 59 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 11 %. La bonne tenue de l’activité économique en Pologne, en Russie, en Espagne et aux États-Unis, grands pays d’origine des transferts pour la région, sous-tend cette dynamique. Les pays moins dépendants de ces transferts, comme l’Ouzbékistan, la République kirghize et le Tadjikistan, ont profité du rebond de l’économie russe. Premier pays bénéficiaire de la région, l’Ukraine a capté plus de 14 milliards de dollars de fonds en 2018, soit un bond de 19 % environ par rapport à 2017. Mais une révision de la méthode d’estimation des flux ainsi que la hausse de la demande de travailleurs migrants chez ses voisins expliquent aussi cette évolution.

Les envois de fonds vers la région Amérique latine et Caraïbes ont augmenté de 10 % en 2018, atteignant 88 milliards de dollars, stimulés par la vigueur de l’économie américaine. Avec environ 36 milliards de dollars reçus en 2018, soit une hausse de 11 % par rapport à 2017, le Mexique reste le principal bénéficiaire de ces transferts dans la région. Grâce à leurs migrants installés en Espagne, la Colombie et l’Équateur ont affiché une hausse de respectivement 16 et 8 %. Trois autres pays ont connu une progression supérieure à 10 % — le Guatemala (13 %), la République dominicaine et le Honduras (10 % chacun) — liée au regain des envois de fonds en provenance des États-Unis.

Les transferts d’argent vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont grimpé de 9 % en 2018, à 62 milliards de dollars — une évolution à imputer essentiellement à la progression rapide des transferts vers l’Égypte, d’environ 17 %. Cette dynamique positive devrait perdurer au-delà de 2018, mais à un rythme moins soutenu, autour de 3 % en 2019, freiné par l’essoufflement de l’activité dans la zone euro.

Les envois de fonds vers l’Asie du Sud ont bondi de 12 % en 2018, à 131 milliards de dollars, en nette hausse par rapport aux 6 % enregistrés en 2017. Ce redémarrage s’explique par l’amélioration de la conjoncture aux États-Unis et un redressement des cours du pétrole qui a eu un effet positif sur les envois de fonds dans certains pays du Golfe. En Inde, les transferts ont augmenté de plus de 14 %, les inondations au Kerala étant probablement à l’origine de cette hausse, les migrants ayant voulu soutenir financièrement leurs familles restées au pays. Au Pakistan, la hausse a été plus modérée (7 %), pénalisée par un recul des envois depuis l’Arabie saoudite, premier pays d’origine de ces transferts. Au Bangladesh, les envois de fonds ont brusquement rebondi en 2018, à 15 %.

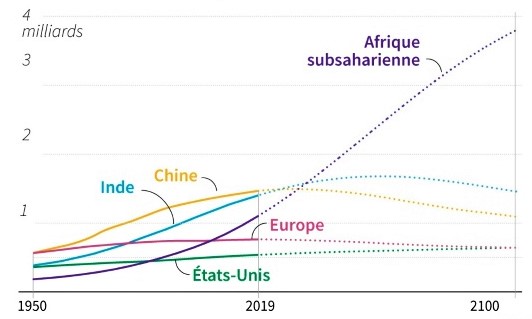

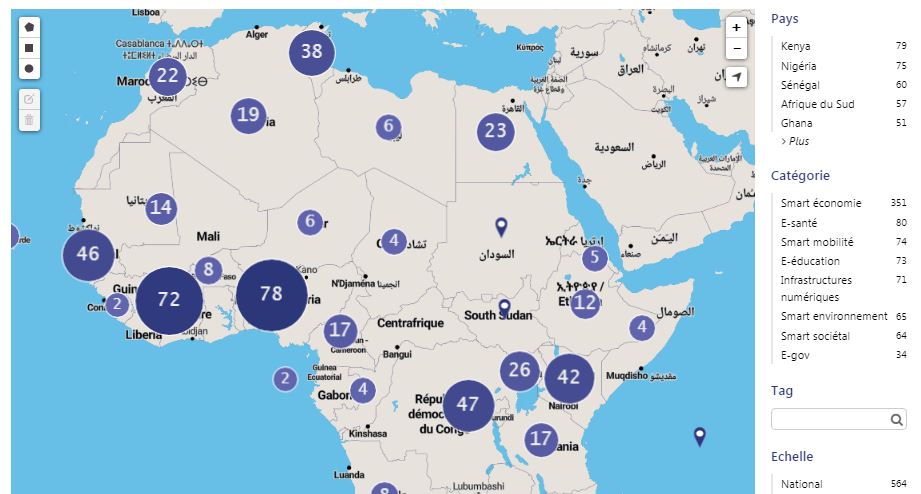

Les envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne ont grimpé de pratiquement 10 % en 2018, à 46 milliards de dollars, à la faveur des bonnes performances dans les pays à revenu élevé. En part du produit intérieur brut, les Comores se taillent la part du lion, devant la Gambie, le Lesotho, Cabo Verde, le Libéria, le Zimbabwe, le Sénégal, le Togo, le Ghana et le Nigéria.