A l’occasion de Paris Photo au Grand Palais, rencontre avec André Magnin, galeriste, qui évoque ses choix parmi les artistes du continent subsaharien.

André Magnin retrouve pour la deuxième fois la verrière du Grand Palais où se tient Paris Photo, la foire de la photographie que le monde entier nous envie (1) avec ses quelque 150 exposants.

André Magnin retrouve pour la deuxième fois la verrière du Grand Palais où se tient Paris Photo, la foire de la photographie que le monde entier nous envie (1) avec ses quelque 150 exposants.

La spécialité de Magnin : l’Afrique subsaharienne, traversée au milieu des années 80 alors qu’il était, aux côtés de Jean-Hubert Martin, l’un des commissaires des Magiciens de la Terre qui marqua historiquement la puissance métaphysique des cultures non occidentales, de la Papouasie au Grand Nord canadien. Après avoir été, de 1989 à 2009, le directeur artistique de la collection Pigozzi, désormais riche de 10 000 œuvres (2), André Magnin s’est lancé, «transformant l’expérience en conscience», dans une nouvelle aventure : contribuer à l’invention d’un marché de l’art africain. Alors qu’il revient de Côte-d’Ivoire, où il a rejoint Frédéric Bruly Bouabré, artiste-monument, juste avant la parution de son livre chez Xavier Barral, il fait le point.

C’est un bon souvenir, Paris Photo 2011 ?

Oui, beaucoup de contacts, et des ventes, notamment à des musées américains. Ils ont acquis des tirages d’époque de Seydou Keïta et Malick Sidibé. Seydou Keïta est aujourd’hui considéré comme l’un des grands portraitistes de la planète, non pas parce qu’il est Africain, mais parce qu’il est aussi classique que Richard Avedon. On me répète souvent, des Keïta, il y en a d’autres, mais je n’en ai pas encore découvert. Keïta a travaillé à la chambre avec des négatifs 13 x 18. Quand il était sous son voile, il voulait donner la plus belle image à son client, c’était un perfectionniste. Il ne s’attendait pas à tant de reconnaissance, mais il savait que ses photos étaient bonnes parce que, disait-il, «mes clients aiment leurs portraits».

L’an passé, votre stand vibrait aux couleurs des années 50, avec de la musique. Cette année aussi ?

Ce sera une surprise ! Depuis vingt ans, je me concentre sur une Afrique pleine d’espoir, enthousiaste et fière, élégante, et qui partage sa contemporanéité. Cette année, je présenterai aussi des tirages contemporains signés par Keïta et des vintages qu’il a lui-même tirés, entre 1948 et 1963. Il faut compter au moins 10 000 euros pour un très beau vintage, rare sur le marché. Après la mort de Seydou, en 2001, nous avons trouvé chez son encadreur une centaine de tirages que les clients n’étaient jamais venus chercher. Ils dormaient dans un carton, à l’abri de la poussière, parfaitement conservés.

Vendez-vous des tirages de Malick Sidibé ?

Oui, des petits vintages des années 60 et 70, et des tirages contemporains, dont certains totalement inconnus. On connaît 1 000 photos de lui, c’est peu, compte tenu de l’importance de ce patrimoine, qui compte au moins 350 000 négatifs.

Quelle place accorder à J.D.’Okhai Ojeikere et à son inventaire des coiffures au Nigeria?

La coiffure est l’un des thèmes d’Ojeikere, qu’il a poursuivi pendant plus de cinquante ans, comme l’architecture, les fêtes, etc. Il a pensé son travail comme un artiste, tout inventorié, et, avec Ricardo Rangel, pionnier du reportage mozambicain, c’est aussi l’un des rares Africains à avoir conservé ses archives de manière scientifique.

Justement, avec Mauro Pinto et Filipe Branquinho, tous deux du Mozambique, avez-vous l’impression qu’une nouvelle génération se dessine ?

La seule école de photographie, si l’on met à part l’Afrique du Sud, très structurée, se trouvait à Maputo, créée par Rangel en 1984, alors c’est plutôt normal qu’apparaisse une génération mozambicaine. D’autant que les Rencontres de Bamako, depuis 1994, ont aussi amené les photographes à revendiquer leur liberté de création. Il faut se souvenir que Seydou Keïta a littéralement inventé sa poétique, sans références ni livres. Comme Malick Sidibé a eu l’intuition de ses poses si fantaisistes. D’ailleurs, je propose des portraits du fameux couturier des années 70, Ballo, lesquels dévoilent l’audace vestimentaire des Africains, thème éternel.

Quel est le principal problème du marché africain de la photographie contemporaine ?

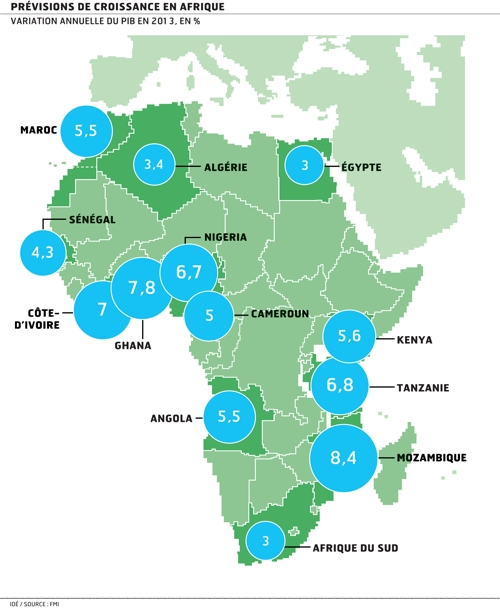

A part l’Afrique du Sud et ses figures tutélaires, comme David Goldblatt, ou prometteuses, comme Nontsikelelo Veleko, il y a encore peu de fondations, quasiment pas de musées et guère de collectionneurs. A la différence des Chinois, les Africains fortunés n’investissent pas trop dans l’art, même si l’on sent un début d’intérêt avec quelques initiatives privées. Ça bouge au Bénin avec la fondation Zinsou, au Sénégal, au Nigeria, en Côte-d’Ivoire, en Angola, etc.

Pourquoi cet engouement pour l’Afrique ?

L’Afrique représente, selon moi, l’avenir de la photographie ! Depuis Internet, je voyage moins, mais j’aime ce jeu permanent qui s’imagine au quotidien dans la rue. Une dynamique qui n’existe nulle part ailleurs.

Thierry Barbaut

Avec Libération.fr