Connecter de nombreux pays d’Afrique à internet, avec un équipement satellite accessible financièrement en y ajoutant l’atout du système des cartes prépayées. Il fallait non seulement y penser mais le rendre possible techniquement, financièrement et être capable de déployer un réseau de diffusion en Afrique : Pari réussi pour cette entreprise d’Auxerre !

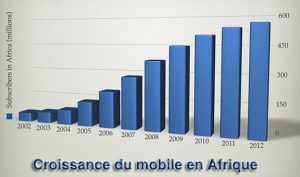

Chez Info-Afrique nous étions particulièrement curieux de mieux comprendre les aspects techniques et les possibilités d’accès à internet aux zones non couvertes en Afrique. En effet si les principales capitales disposent d’accès ADSL la plupart du continent s’apparente à un désert numérique alors que la demande est énorme.

De nombreux observateurs confirment qu’un plus grand accès a l’internet, et par ce biais à la télévision et au téléphone (offre triple play) permettra au continent d’accélérer son développement dans de meilleures conditions.

C’est ce que propose la société Afrique Télécom, qui nous a agréablement reçu dans ses locaux Parisiens, interview de M. Philippe Tintignac.

Interview

Portrait d’un homme, et historique d’une entreprise entre la France et l’Afrique: De l’accès Internet pour une filière Vinicole Française, jusqu’à la fourniture de solutions hauts débits en Afrique !

M. Tintignac commence sa carrière dans la distribution informatique en 1980, et c’est avant même qu’Apple France n’existe qu’il distribue le fameux Apple II…

M. Tintignac commence sa carrière dans la distribution informatique en 1980, et c’est avant même qu’Apple France n’existe qu’il distribue le fameux Apple II…

Philippe Tintignac : J’ai ensuite monté un réseau de distribution qui se nomme Euraliance, une chaine d’indépendants liés à une centrale d’achat. Nous avons été jusqu’à 60 magasins et 1500 personnes…

Je me suis orienté ensuite dans le secteur des télécoms, et particulièrement dans le service. J’y ai monté une plateforme qui avant qu’internet n’apparaisse, permettait d’échanger des données entre fabricants informatiques et réseau de distribution, un serveur lié à des modems permettait de communiquer entre les différentes plateformes. En 1996, internet arrivant nous sommes passés à autre chose. Mais nous avions gardé l’esprit « télématique ».

J’ai donc crée le premier provider Français dans l’Yonne en 1996, à cette époque nous étions une dizaine d’entreprises en France à permettre l’accès à internet.

Nous avons évolué logiquement dans nos activités avec le débit et son augmentation, du 56K au Numéris, puis l’arrivée de l’Adsl !

Dans l’Yonne, il y a la région bien connue de Chablis, région vinicole qui exporte beaucoup ses produits à l’international. Les producteurs avaient un grand besoin d’accès à l’internet mais n’étaient pas couverts.

Je me suis donc penché sur le problème afin d’apporter une solution a une filière importante. C’est à Amsterdam qui nous avons rencontré une entreprise qui fournissait de la connexion Satellite I-Sat.

Info-Afrique : Donc vous êtes devenu fournisseurs d’accès haut débits par satellite avec installation de parabole ?

Philippe Tintignac : Effectivement nous utilisions les satellites pour fournir de la connectivité. C’était une offre complémentaire qui permettait au gens « non éligibles » à l’ADSL de se connecter au haut débit. Il se trouve qu’à cette époque il y avait beaucoup de zones blanches et France Télécom a mis beaucoup de temps à couvrir ces déserts numériques en développant ses infrastructures.

Le début de l’aventure Africaine…

Info-Afrique :Donc vous voilà entre 1996 et 2000 fournisseur d’accès internet avec une offre complémentaire avec la couverture satellite, comment êtes-vous arrivé en Afrique ?

Info-Afrique :Donc vous voilà entre 1996 et 2000 fournisseur d’accès internet avec une offre complémentaire avec la couverture satellite, comment êtes-vous arrivé en Afrique ?

Philippe Tintignac : C’est par l’arrivée à Auxerre de sociétés Algériennes qui venaient nous acheter des paraboles, en fait le satellite que nous utilisions couvrait toute l’Europe, et répondait ainsi parfaitement à nos besoins, mais il se trouve qu’il couvrait également le nord de l’Afrique et particulièrement la partie haute du Maghreb.

Les sociétés Algériennes, quelque soit le type de structure, cybercafé ou autre souhaitaient s’équiper de nos paraboles et de nos offres d’accès afin de se connecter en Algérie et ainsi bénéficier de La couverture du satellite.

Info-Afrique : L’Algérie ne disposait d’aucunes solutions ?

Philippe Tintignac : Non aucune offre ne le permettait… Nous avons donc en Octobre 2003 fait le voyage et nous avons constaté l’importance de ce qu’il faut bien appeler un « désert numérique »…

Dans la suite logique c’est en Janvier 2004 que nous avons ouvert une agence à Alger. Cette agence a connu un développement spectaculaire du à la forte demande et à l’attrait suscité par nos produits, très vite plusieurs centaines de paraboles ont été déployées.

Nous avons permis à la fois aux gens et aux entreprises de passer à des connexions RTC en 56

K a des offres ADSL de 2 méga.

Info-Afrique :Cela vous a donc donné des idées de développement géographique de l’offre.

Philippe Tintignac : Oui nous nous sommes immédiatement dit que la demande devait être identique plus au sud et que le marché n’était pas localisé sur un pays, mais sur un continent !

Philippe Tintignac : Oui nous nous sommes immédiatement dit que la demande devait être identique plus au sud et que le marché n’était pas localisé sur un pays, mais sur un continent !

Et c’est sans jamais avoir auparavant mis un pied en Afrique que nous nous sommes développés en Afrique de l’Ouest. Un structure a été dédiée et nous l’avons nommée Afrique Télécom, la suite logique de cette aventure, avec toujours en point de mire la réponse à une demande forte d’accès à Internet.

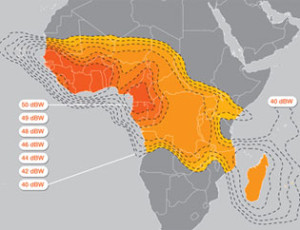

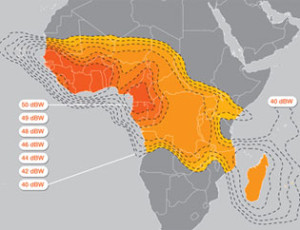

Les différentes étapes ont abouti à la mise en place d’une couverture satellite Sub-saharienne couplée à nos offres de différentes paraboles selon les besoins et les débits, d’un cybercafé à une ambassade ou à une PME.

Info-Afrique :Comment s’est développée l’entreprise et son réseau, quelles sont les stratégies de ventes et de distribution ?

Philippe Tintignac : Certains clients, comme pour notre kit « Space DSL » peuvent acheter le kit sur notre site internet et se faire livrer en France, c’est ce que font de nombreuses personnes appartenant à la diaspora Africaine, ils achètent ici en France et ramènent ou envoi par avion le matériel qui se compose d’un kit qu’il est possible d’installer soi-même.

Sur place en Afrique nous disposons de partenaires avec qui nous avons pu négocier des partenariats qui distribuent nos produits. Ces distributeurs peuvent distribuer nos produits sous la marque Afrique Télécom et Space DSL, ou en marque blanche avec leurs noms propres, ils les vendent avec leurs propres packages.

Info-Afrique :Vos produits sont tous envoyés de France ?

Philippe Tintignac : Oui, ils sont préconfigurés ici selon les commandes, nous disposons de deux stock gérés par nos distributeurs en région parisienne, un à Valenton et l’autre à Nanterre. Nous sommes parfaitement capable de gérer les envois partout en Afrique mais sur une offre à 750 euros nous nous retrouvons vite avec entre 300 et 400 euros de frais de port, rendant hélas l’offre moins attractive. C’est pourquoi nous fournissons en stock les distributeurs dans les pays.

De l’internet par satellite et en prépayé !

Info-Afrique :La où l’offre est extrêmement attractive, et quand on connait les modes de consommations en Afrique, c’est que votre offre comprend non seulement le kit complet qui permet de de connecter à l’internet, et ce même en zone rurale grâce au satellite, mais il offre aussi la possibilité d‘utiliser le paiement en carte prépayé !

Philippe Tintignac : Absolument, nous sommes les seuls à le proposer, c’est un de nos principaux atouts, pas d’abonnements, vous payez ce que vous consommez, ou sur la durée qu’ils souhaitent.

Info-Afrique :C’est très séduisant, mais concrètement, comment ça marche ?

Philippe Tintignac : C’est en fait très simple, quand vous recevez votre kit, vous l’installez, en orientant la parabole comme indiqué, un guide est fourni et vous permet d’être autonome pour l’installer. Ensuite dès que vous vous vous connectez à un ordinateur vous avez accès gratuitement et directement à une page où vous pouvez vous connecter à notre plateforme de gestion de crédit. Vous pouvez payer ces crédits en ligne selon ce que vous souhaitez, par Paypal en carte bleue ou auprès du revendeur du kit. Un autre avantage de ce système est que vous pouvez aussi vous faire recharger par de la famille n’ importe où dans le monde, ils peuvent se connecter à la plateforme online et vous accorder un montant de crédit.

Philippe Tintignac : C’est en fait très simple, quand vous recevez votre kit, vous l’installez, en orientant la parabole comme indiqué, un guide est fourni et vous permet d’être autonome pour l’installer. Ensuite dès que vous vous vous connectez à un ordinateur vous avez accès gratuitement et directement à une page où vous pouvez vous connecter à notre plateforme de gestion de crédit. Vous pouvez payer ces crédits en ligne selon ce que vous souhaitez, par Paypal en carte bleue ou auprès du revendeur du kit. Un autre avantage de ce système est que vous pouvez aussi vous faire recharger par de la famille n’ importe où dans le monde, ils peuvent se connecter à la plateforme online et vous accorder un montant de crédit.

Le double intérêt du prépayé est de pouvoir stopper sa consommation à tout moment mais aussi de pouvoir prendre plus de puissance si besoin, par exemple si votre activité ou votre consommation doit s’adapter à votre entreprise selon certaines périodes. Alors qu’avec un abonnement ce n’est pas possible.

Ce contrôle du coût associé au fait que les gens ne disposent souvent pas de compte bancaire permet de rendre l’offre accessible, le cout d’un KIT Space DSL, comprenant tout ce qu’il faut pour se connecter c’est-à-dire la parabole, le démodulateur et les connexions est de 750 euros hors taxes rendu en Afrique.

Info-Afrique :C’est effectivement un mode d’accès modulable parfaitement adapté à la demande. Au niveau de la connectivité en Afrique, qu’en est-il de la fibre ?

Philippe Tintignac : La fibre est uniquement disponible dans les capitales ou très grandes villes puis ensuite diffusée selon les possibilités, il me semble peu probable de la voir arriver d’ici 10 ans dans les zones reculées, surtout quand on connait les difficultés d’installation d’infrastructures télécoms en Afrique, et ce malgré le potentiel…

Info-Afrique :Il est possible d’utiliser un kit afin de diffuser de l’internet par exemple pour un cybercafé ?

Philippe Tintignac : Oui mais là nous sortons de l’offre Space DSL, et nous entrons dans une solution plus haut de gamme et donc avec un abonnement, c’est une offre pro avec l’abonnement qui va avec et le matériel adapté, plus grand et plus onéreux. Ensuite c’est vrai que des clients peuvent tester notre offre et ensuite désirer plus de services et de puissance, et donc passer à une offre plus haut de gamme.

Info-Afrique :Quels sont les pays où l’offre est aujourd’hui disponible ?

Philippe Tintignac : La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, et une zone de l’Afrique centrale. comme l’indique la photo de couverture, cette bande de couverture du satellite se prolonge jusqu’à Madagascar ou c’est par exemple la société Blue Line qui distribue notre offre.

Le développement et l’avenir d’Afrique Télécom

Info-Afrique :Comment se place Afrique Telecom sur le marché concurrentiel des télécoms et quels sont les développements à venir ?

Philippe Tintignac : Nous avons eu une année chargée avec un grand développement à la fois de notre structure et de notre offre. Nous avons lancé notre offre Space DSL en début d’année et organisé son déploiement, puis l’introduction en bourse a été la suite logique de l’arrivée d’investisseurs. Nous sommes maintenant parfaitement opérationnels pour optimiser notre croissance et nos déploiements. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 40% en 2012.

Philippe Tintignac : Nous avons eu une année chargée avec un grand développement à la fois de notre structure et de notre offre. Nous avons lancé notre offre Space DSL en début d’année et organisé son déploiement, puis l’introduction en bourse a été la suite logique de l’arrivée d’investisseurs. Nous sommes maintenant parfaitement opérationnels pour optimiser notre croissance et nos déploiements. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 40% en 2012.

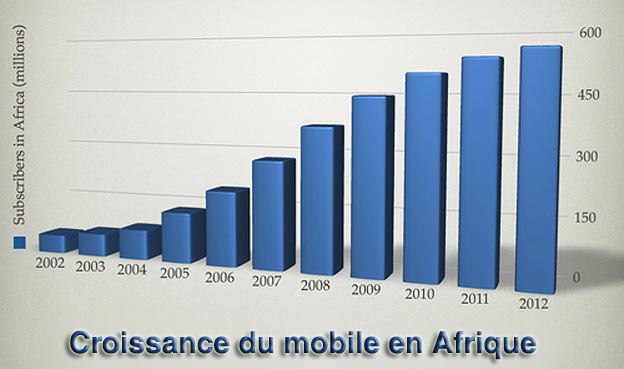

Sur la partie concurrence certains parlent d’une arrivée massive de la fibre ou de la 3 ou 4G, mais l’Afrique ce n’est pas un pays c’est un continent et il va falloir beaucoup de temps avant que les zones de désert numériques soient couvertes. Peut-être ne le seront t-elles même jamais à cause de la complexité de l’installation des infrastructures. Alors le marché est ouvert avec un fort potentiel et surtout une demande croissante.

Nous étudions la possibilité d’une offre permettant de disposer d’un Kit comprenant un mat, équipé de la parabole et du démodulateur, avec deux panneaux solaires, et d’un ou deux téléphones. Ce kit sera révolutionnaire dans le fait qu’il sera parfaitement autonome et permettra de s’affranchir d’une source d’électricité. Il sera même possible d’avoir une borne internet sur ce kit avec clavier et écran.

Le but d’Afrique Télécom dans les 5 ou 10 années à venir sera de se concentrer sur le développement de l’offre afin de couvrir de plus en plus de zones avec de plus en plus de débit et d’accroitre le réseau de distribution, soit avec notre marque soit par les réseaux existants en kits « marque blanche ». Le marché est vaste, la demande forte et nous sommes en pleine croissance sur un marché à fort potentiel. L’Afrique c’est 1 milliard d’habitants et ce sera 2 milliards d’ici 2050. Quant aux chiffres de croissance économique ils sont deux fois supérieurs à ceux du reste du monde.

Thierry Barbaut

www.info-afrique.com

Seconde lecture de Nathalie Barbaut