Une première journée forte en émotions Une soirée dédiée aux lauréates du Programme 54

Jeudi 27 septembre 2018, à Marrakech (Maroc), au Beldi Country Club, s’est tenue la première journée du deuxième Sommet Mondial de Women In Africa (WIA) Initiative, première plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel.

Les deux principales ambitions de WIA Initiative : révéler le potentiel de la nouvelle génération de femmes leaders africaines et mettre en réseau des femmes leaders africaines et internationales au service d’une Afrique innovante et inclusive.

Le thème transversal 2018 de ce 2e Sommet annuel mondial incarne cette double ambition et la transformation actuelle du continent : « Regarder l’Afrique avec confiance, croire en ses talents ».

LES TEMPS FORTS DU SOMMET WIA INITIATIVE

Au cours de ce premier jour, les 480 femmes et hommes, issus de 70 pays dont 52 africains, ont assisté et participé à des programmes variés et complémentaires destinés à nourrir leurs réflexions, enrichir leurs réseaux et leurs connaissances sur les sujets clés et porteurs de l’Afrique.

Hafsat Abiola, la présidente de WIA Initiative, a affirmé : « Nous croyons quelorsquelesfemmesseconnectententreelles,unemagieuniques’opère. Vouset es encore plus nombreux.se.s que l’an dernier et venez d’une grande diversité́de pays afri- cains. Cette année, l’un de nos deux thèmes majeurs est la confiance. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes et en les autres, avec la conviction que nous avons le pouvoir de transformer nos rêves et nos visions en réalité. (…) Avons-nous besoin des femmes et de WIA Initiative ? Oui car nous savons que nous sommes la clé pour développer l’entre- prenariat et le leadership féminin en Afrique. A travers votre dynamisme vous êtes un modèle pour nos filles. Partout où les femmes entreprennent sur le continent, elles permettent aux économies de leurs pays de se développer ».

« L’Afrique, aujourd’hui plus que jamais, avance résolument dans sa quête du statut de puissance émergente et a besoin d’initiatives novatrices et ciblées. L’Afrique a besoin de femmes dirigeantes et de l’ensemble de ses compétences féminines, dont des chefs d’entre- prise, des actrices associatives, et bien d’autres protagonistes pour concourir à changer la donne dans leurs pays respectifs et investir leur grand potentiel au service d’une Afrique forte, et unie et confiante en constante évolution et fermement déterminée à embrasser des lendemains meilleurs. Et c’est là tout le sens de la mission, noble et louable, de l’Initiative Women In Africa ».

Le Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Aude de Thuin, la fondatrice de WIA Initiative

« Avec WIA Initiative, partout où les femmes iront, elles auront quelqu’un avec qui se

connecter. Avec sa plateforme, WIA Initiative a l’ambition de contribuer au développement économique des femmes du continent africain ».

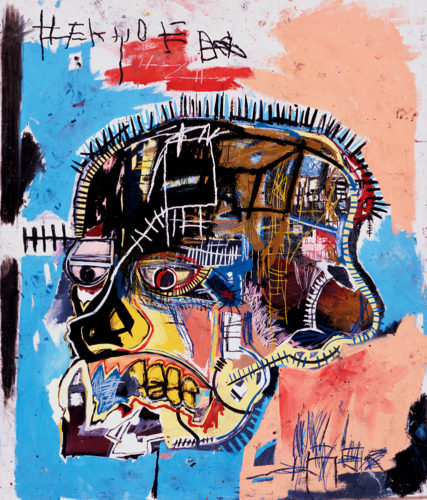

Akinwande Oluwole Babatunde Soyinka, dramaturge, poète et essayiste Nigérien,

Prix Nobel de Littérature,

« Nous sommes ici à Marrakech des personnes privilégiées mais l’Initiative Women In Africa parle aussi des millions de femmes dans l’ombre ». Dans son discours, à la fois poétique et politique, il a appelé « à ne rien lâcher face aux opposants à l’éducation des filles ».

CONFERENCES PLENIERES :

Sur le thème « La confiance, prérequis àun développement inclusif ? », la première plénière a décliné un sujet crucial pour l’empowerment des femmes africaines : Confiance dans l’Afrique et en les femmes.

L’après-midi, ce sont 6 femmes africaines leaders, issues de la diaspora qui ont partagé leur expérience et ont témoigné des circons- tances personnelles ou professionnelles qui les ont décidées de revenir en Afrique plutôt qu’ailleurs et leur ont permis de réussir.

PLAIDOYER POUR L’ENTREPENEURIAT DES FEMMES EN AFRIQUE :

Solange Rockhaya, ambassadrice de WIA Initiative au Sénégal a présenté les résultats du brainstorming organisépar Kaos Consulting lors du Sommet Régional Afrique de l’Ouest organisé à Dakar le 12 avril 2018 et porté par la Fondation WIA Philanthropy.

Lors de cet évènement, 200 participants ont pris part àune réflexion afin d’identifier des solutions pour encourager, soutenir et favoriser l’entreprenariat féminin en Afrique. Le brainstorming a ensuite été mis en ligne pour que les membres de la Commu- nauté WIA Initiative puissent y participer.

LE PLAIDOYER DE WIA INITIATIVE

– L’école obligatoire jusqu’à 16 ans

– Développer l’agro-finance

– Création d’un guichet unique business – Parrainage intercontinental

– Un fond d’investissement féminin

4 SESSIONS DU PROGRAMME THEY MAKE AFRICA

Au cours de la journée, ce programme original conçu par WIA Initiative avec le soutien du groupe L’Oréal, a donné la parole à des femmes exceptionnelles venues des 5 régions africaines. Véritables actrices du changement, elles ont présenté leur parcours et leur vision pour leur pays, leur région et leur continent.

Patricia Nzolantima (RDC), entrepreneure, auteure, « philanthropiste » et Country Manager de Comuni’Cart – Ambassadrice WIA Initiative : « Je crois à en les femmes africaines, et je me dis tout le temps que ces femmes vont changer l’Afrique, mais pour cela, nous devons croire en nous, et en les autres (…), c’est notre plus grande force. La réussite est un chemin et non un but en soi. Il ne faut jamais laisser quelqu’un vous dire que vous ne pourrez pas y arrivez ».

Irene e. kiwia (Tanzanie), Fondatrice et Présidente de Frontline Management – Ambassadrice WIA Initiative : « Connectez- vous avec les gens, collaborez, échangez, ouvrez des portes, lancez des programmes et des produits, car sans collaborations, nous ne pouvons pas progresser dans le processus de transformation de ce continent ».

Rama Diallo Shagaya (Sénégal), directrice générale de Orange Finances Mobiles : « Les jeunes partent car ils ne voient pas d’opportunités dans leur pays. Certes, nous avons de sérieux problèmes économiques mais il y a des opportunités partout et souvent dans son environnement proche. Le tout n’est pas d’avancer seul. Il faut créer ou se créer les opportunités pour faire avancer son projet ».

Bertha Dlamini (Afrique du Sud) – Ambassadrice WIA Initiative : « Nous devons cibler les secteurs dans lesquels nous pouvons investir dans la recherche, synthétiser les données et les rendre facilement accessibles ».

Le live de chaque session est à retrouver sur notre fil Twitter @WIAinitiative et prochainement dans notre WIA Mag (rubrique Actualités)

2 LABS (LABORATOIRES COLLABORATIFS DE REFLEXION)

Avec son programme de Labs, mené en collaboration avec le cabinet Deloitte, WIA Initiative a pour objectif de mobiliser l’intelligence collective (femmes et hommes) pour une meilleure représentation des femmes au sein de l’économie africaine.

Ces deux ateliers ont porté sur deux thèmes clés pour le développement inclusif du continent : «Smart Cities : passons à l’action » et « Industrie 4.0 : l’Afrique est-elle prête pour la transformation numérique ? ».

REVELATIONS NIGHT :

LA FONDATION WIA PHILANTHROPy MET à L’HONNEUR SA NOUVELLE PROMOTION DE 54 LAURÉATES

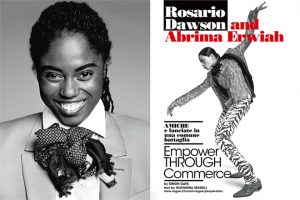

Cette première journée du 2ème Sommet an- nuel Mondial de WIA Initiative s’est achevée par la Revelations Night au cours de laquelle la pro- motion de 54 femmes du WIA Entrepreneurship Programme 54 a été révélée officiellement aux participants et media présents au Sommet, per- mettant à ces jeunes femmes de talent de béné- ficier d’une visibilité internationale.

Alexandre Maymat, Responsable de la région Afrique/Asie/ Méditerranée et Outre-mer, So- ciété générale,

« Le continent est animé par l’esprit d’entreprise. L’en- trepreneurship n’est pas une option, vous, femmes africaines, êtes l’âme, le feu, l’avenir du continent ».

Charles-Edouard Bouée, PDg de Roland Berger : « Je suis très fier, impressionné et optimiste pour l’Afrique » 8 de ces lauréates ont « pitché » leur projet entrepreunarial :

Agriculture: Ene-otse Unoogwu, FarmBiz, Nigéria

Social Innovation: Chika Madubuko, Greymate Care, Nigéria Education : Elizabeth kperrun, Lizzie’s Creations Nigéria Energy : Beth Wanjiku koigi, Majik Water, Kenya

Health : Jacqueline Mutumba, Digi Health, Ouganda Fin Tech : Favourite Driciru, Favourline, Ouganda Tech : Tarneem Saeed, Alsoug, Soudan

Gold Award : Basant Motawi, Aspire, Egypte

Lancé par WIA Philanthropy, grâce au soutien de la Société Générale et en collaboration avec le cabinet Roland Berger, le Programme 54 a sélectionné 55 projets pour 52 pays représentés (1200 candidatures). Il permet à ces jeunes entrepreneurs d’être mise en réseau, de bénéficier d’une visibilité maximale au travers des médias sociaux de la Fondation, de WIA Initiative et des partenaires.

Après avoir assisté les 25 et 26 septembre 2018 à un boot camp organisépar Honoris United Universities et hébergésur l’un des campus institutionnels du réseau àMarrakech (eMsi), ces lauréates vont chacune bénéficier d’une formation personnalisée diplô- mante (certificats, masters, formation dans l’une des 8 institutions accessibles sur l’un des 48 campus ou centres d’apprentissage.