En plus d’un accompagnement en intelligence économique, investir ou s’implanter en République Centrafricaine (RCA) sous forme de succursale d’une société de droit étranger implique une bonne connaissance de l’environnement juridique, fiscal et même social relatif au business. Juriste d’affaires et spécialiste des contrats internationaux, Edgard Balegbaya donne ici les clés pour ouvrir en RCA.

I-LE CADRE JURIDIQUE DES SOCIETES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

La République Centrafricaine a ratifié le traité OHADA depuis le 13 Janvier 1995 et est donc membre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui regroupe, aujourd’hui, quatorze (14) pays de la Zone franc CFA, plus les Comores et la Guinée Conakry.

L’OHADA a pour principal objectif, d’harmoniser le droit économique dans les Etats membres d’une part, et, d’autre part, de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire.

Il est important pour l’investisseur étranger souhaitant s’installer en Centrafrique par le biais d’une succursale de connaître d’une part les règles qui gouvernent le statut juridique des Sociétés en République Centrafricaine (I-1) et d’autre part les formalités ou procédures requises en vue de l’implantation de la succursale (II-2).

I-1/LE CHOIX DE LA FORME SOCIETALE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Les formes juridiques en vigueur en Centrafrique sont donc régies par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique entré en vigueur le 1er janvier 1998.

En vertu de cet acte, toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité étrangère ou ressortissant de l’un de pays de l’OHADA, souhaitant exercer une activité en société dans l’un des Etats Parties, doit obligatoirement choisir l’une des formes de sociétés prévues par l’Acte Uniforme (AU). Il s’agit des formes de sociétés suivantes :

l’Entreprise individuelle ;

le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ;

la Société à Responsabilité Limitée (SARL)

la Société anonyme (SA)

la Société en Nom Collectif (SNC)

la Société en Commandite Simple (SCS)

S’agissant d’une société étrangère désirant s’établir en République Centrafricaine sous forme de Succursale, l’Acte Uniforme sur les sociétés ne définit pas expressément les règles de constitution d’une succursale ; il convient à cet effet de se reporter à l’Acte uniforme sur le droit commercial Général (AUDCG), et aux dispositions relatives à l’inscription de la succursale au Registre du Commerce et du Crédit mobilier du pays d’accueil et donc de la République centrafricaine.

L’acte Uniforme autorise les sociétés étrangères à s’implanter en République Centrafricaine ou dans un autre pays de l’OHADA sous forme de succursale, à condition de faire immatriculer cette succursale au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) (Art.119 AUSCG).

Pour réaliser l’inscription de la Succursale, la société étrangère devra présenter ses statuts traduits le cas échéant dans la langue officielle (Français) de la République Centrafricaine, justifier de son immatriculation à l’étranger et de l’état-civil de son responsable. L’Acte uniforme ne prévoit pas en revanche l’obligation de publication de la création de la succursale. Même si la succursale n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société mère ou de la personne physique qui la dirige (Art.117 AUSCG), elle doit naturellement prendre une des formes juridiques des sociétés en vigueur en République centrafricaine en vue de son implantation.

I-2/LA FORME JURIDIQUE D’IMPLANTATION DE LA SUCCURSALE EN CENTRAFRIQUE

En vertu de l’acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les GIE, toute personne, quelle que soit sa nationalité, souhaitant exercer une activité en société en République Centrafricaine (ou dans l’un des Etats membres OHADA), doit obligatoirement choisir l’une des formes de sociétés prévues par le droit OHADA.

Dans cette optique, il est préférable pour un investisseur d’avoir d’opter pour l’une des deux formes de sociétés suivantes en vue de l’implantation de la succursale. Il peut s’agir :

– D’une société anonyme(S.A) qui peut être constituée, soit par une personne physique ou une personne morale, soit entre plusieurs personnes physiques ou personnes morales.

-Soit d’une société à responsabilité limitée (SARL) qui peut être constituée par une personne physique ou une personne morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales.

Le choix d’une SARL peut présenter quelques avantages : les fonds de départ peuvent être modestes, et les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. La SARL est la forme idéale pour un commerce, de l’import-export en petits volumes, une ou plusieurs boutiques, du service, de la sous-traitance…

On peut en outre créer une SARL en République Centrafricaine (ou en zone Ohada) même en étant résidant en Europe ou hors espace de la République Centrafricaine (zone OHADA). Il n’est pas nécessaire de se déplacer sur place pour les formalités car le ou les associés peuvent signer les statuts en personne ou se faire représenter par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. Toutefois, il est recommandé d’être sur place pour les démarches car il s’agit d’enjeux financiers.

La SARL peut être idéale pour un « débutant en affaires » pouvant être transformée à la longue en cas de succès, en une SA (société anonyme), un GIE (groupement d’intérêts économiques) pour les grosses entreprises, une SNC (société en nom collectif).

Par ailleurs la succursale soumise au droit Centrafricain aura à respecter le code des investissement et plus particulièrement l’art.4 du code qui stipule que « :Toute personne physique ou morale quel soit son lieu de résidence est libre d’entreprendre et d’exercer des activités professionnelles, économiques et rémunératrices sur le territoire de la République Centrafricaine sous réserve des dispositions spécifiques visant à assurer la protection de la santé, de la salubrité publique et du patrimoine naturel du pays, la protection sociale et de l’ordre public ».

La durée d’activité de notre succursale implantée en République Centrafricaine ne peut en principe être supérieure à deux années à compter de sa date d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit mobilier. A l’expiration de ce délai, la succursale devra être apportée à une société de droit Centrafricain ou de l’un des pays de l’OHADA, sauf dispense accordée par arrêté ministériel (art.120 AUDSGIE).

Toutefois, l’acte Uniforme donne la compétence aux lois nationales et donc la possibilité de contourner le délai de deux ans par une dispense prononcée par voie d’arrêté du ministre chargé du Commerce et de l’industrie. Dans ce cas, la Succursale peut obtenir une reconduction par tranche de deux années du délai imparti (après l’expiration du délai de deux ans) pour procéder à l’apport de la succursale. Il en est ainsi en pratique notamment pour les succursales de sociétés de travaux publics et de sociétés pétrolières. Le renouvellement de la durée de la succursale n’est pas limité dans le temps donc aucune disposition ne limite dans le temps le renouvellement de cette durée.

Aussi, peut-on envisager qu’au terme d’une durée initiale de deux ans, la société étrangère obtienne le renouvellement de cette autorisation pour une durée plus longue nécessaire à la bonne fin de l’activité en République Centrafricaine. C’est par exemple le cas d’une société étrangère qui souhaite dans un premier temps disposer durablement d’une représentation en République Centrafricaine, sans que celle-ci ait une activité commerciale propre.

Solution pratique pour notre succursale nouvellement installée car ce régime (succursale) permet une solution temporaire, transitoire pour un investisseur étranger qui souhaite s’implanter en zone OHADA sans avoir encore identifié les marchés nationaux sur lesquels il envisage de travailler.

Ce régime des succursales s’applique exclusivement aux sociétés étrangères situées en dehors de l’un des dix sept Etats de l’espace OHADA. Ainsi, une société Centrafricaine pourra ouvrir une succursale au Togo sans que la durée de cette succursale soit limitée dans le temps.

Cependant cette faculté peut aussi être utilisée par des sociétés étrangères qui, afin d’éviter la contrainte de délai de deux ans, peuvent constituer directement une société de droit centrafricain. Cette société de droit centrafricain une fois constituée ouvrira une ou plusieurs succursales dans d’autres Etats de l’OHADA qui a leur tour exerceront leurs activités sans limitation de durée. Cette solution attractive connaît toutefois des limites sur le plan fiscal qu’il convient de bien maîtriser.

L’avantage de ce régime de succursale se mesure dans le cadre des obligations fiscales et comptables. Dès lors en effet que la succursale n’a pas de personnalité morale, elle n’est soumise à aucune obligation comptable propre dans le pays d’accueil en l’occurrence la République Centrafricaine. La succursale n’a pas à tenir d’assemblée générale (AG) ou de conseil d’administration (CA), et n’est soumise à aucune autre obligation que sa transformation, par voie d’apport ou de cession, en société au terme de la durée de deux ans.

Sur le plan fiscal, notre succursale en Centrafricaine va être imposée à l’impôt sur les sociétés sur la base d’un profit forfaitaire estimé à par la loi des finances (article 144 CGI, titre I Chapitre 2 sur l’impôt sur les sociétés) ; l’activité de la succursale sera en outre assujettie à la TVA.

Si notre succursale a opté pour l’une des deux formes de sociétés (S.A ou SARL) régies par le droit Centrafricain, il incombe aux représentants légaux de procéder aux formalités de constitution prévues par un décret N° 07.371 du 17 décembre 2007 créant un système de Guichet Unique de Formalités des Entreprises (GUFE).

II/ LES FORMALITES DE CONSTITUTION OU D’IMPLATATION DE LA SUCCURSALE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Gouvernement Centrafricain a crée par Décret N° 07.371 du 17 décembre 2007 un système de Guichet Unique de Formalités des Entreprises (GUFE). Ce mécanisme a pour but :

D’améliorer l’environnement des affaires en Centrafrique et donc de facilité les formalités de création, de modification et de cessation d’activités en un seul endroit : Le Guichet Unique de Formalités des Entreprises (GUFE).

Ce qui occasionne un gain de temps et une économie de procédures.

Le délai légal pour le traitement des dossiers est de sept (7) jours. Le gouvernement centrafricain envisage de réduire ce délai à deux (2) jours dans un proche avenir avec l’uniformisation de la structure grâce à la mise en œuvre du logiciel GIGUFE pour la recherche de l’efficience.

Pour l’instant, les formalités sont réalisées dans ce délai de sept (7) jours. Pour alléger les procédures, les cadres techniques et personnels impliqués de différents domaines de l’administration susceptibles d’être impliqués dans la procédure de création de l’entreprise sont délocalisés au sein du GUFE. Il s’agit donc des services suivants :

• Service des Impôts et des Domaines ;

• Service du greffe du Tribunal de commerce ;

• Service de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, de Mines et de l’Artisanat (CCIMA) ;

• Service de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

• Service du commerce Intérieur ;

• Service du Trésor public ;

II-1/LES FORMALITES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES

Pour la constitution d’une société en RCA et donc de notre succursale qui prendra la forme d’une SA ou d’une SARL aura à remplir certaines formalités.

Il s’agit donc de huit (8) formalités administratives obligatoires à remplir par l’investisseur désirant créer une entreprise, société, succursale en Rep. Centrafricaine et ce conformément à l’article 28 du décret n° 08.357 du 08 octobre 2009. Il s’agit donc des formalités suivantes :

• Immatriculation au RCCM ;

• Libéralisation du capital social et ouverture d’un compte d’entreprise ;

• Enregistrement au fichier consulaire ;

• Déclaration aux fins d’immatriculation au numéro d’identification fiscale (NIF) au service des impôts et des domaines ;

• Inscription à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ;

• Autorisation d’exercice de l’activité spécifique délivrée par le Ministère du commerce ou des Finances (si ouverture Banque, établissement de crédit) ;

• Agrément du Ministère de la promotion des PME, du secteur informel et du Guichet Unique

En outre l’article 25 du Code des investissements en République Centrafricaine prévoit que : « Les entreprises éligibles au présent Code (y compris notre succursale en cours de constitution) sont tenues aux obligations suivantes :

ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire (crédit mutuel ou banque commerciale) ;

tenir une comptabilité régulière en République Centrafricaine suivant le plan comptable en vigueur,

favoriser le recrutement des nationaux et organiser la formation professionnelle à tous les niveaux dans l’entreprise ;

respecter la législation sur l’environnement, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail,

fournir les documents comptables et financiers, les rapports d’exécution sur l’investissement, l’emploi, le financement national et étranger, et autres informations utiles aux autorités compétentes. Enfin, notre succursale en cours de constitution aura à payer des frais pour sa constitution.

II-2/ LES FRAIS DE CONSTITUTION OU D’IMPLANTATION DE LA SUCCURSALE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Il s’agit ici des frais de formalités à acquitter en vue d’exercice de l’activité commerciale en République Centrafricaine :

FRAIS ATTESTATION CONSULAIRE :

• Personne morale et GIE : …………………………50.000 F CFA

• SARL Capital inférieur ou égal 5.000.000 FCFA…..50.000 FCFA

• SARL capital supérieur ou égal 5.000.000 FCFA…..60.000 FCFA

• SA capital supérieur ou égal à 10.000.000 FCAF…..70.000 FCFA

• SA capital inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA……70.000 FCFA

• SA capital à partir de 10.000.000 FCFA…………….80.000 FCFA

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

• Déclaration notariée de souscription et de versement du capital social ; • Procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive (sous seing privé en 3 exemplaires) • Statuts (Sous seing privé en 3 exemplaires)

Les documents à fournir par les représentants légaux ou gérant :

• 2 photos d’identité ;

• 1 copie légalisée de l’acte de naissance ;

• 1 extrait de casier judiciaire ;

• 1 certificat de résidence ;

• 1 certificat de nationalité ;

• 1 attestation bancaire ;

• Une copie de l’Arrêté ministériel chargé du commerce (ou des finances si agrément établissement de crédit) autorisant l’activité ;

• Une carte de commerçant délivrée par la Chambre de commerce, de l’industrie des Mines et de l’artisanat (CCIMA) ;

• Un timbre fiscal en fonction du Chiffre d’Affaires.

LES FRAIS DE FORMALITES

• Immatriculation au RCCM…………………………30.000 FCFA

• Immatriculation au CCIMA…………………………50.000 FCFA

• Statut droit d’enregistrement en fonction du capital social avec un minimum de perception de 150.000 FCFA

• Enregistrement des statuts par page (frais fiscal)……..1000 FCFA

• Déclaration notariée…………………………………..20.000 FCFA

• Procès-verbaux…………………………………………20.000 FCFA

• Frais d’établissement de la carte de commerçant………1000 FCFA

• Agrément (SARL)………………………………………5.000 FCFA

• Agrément (SA)………………………………………….10.000 FCFA

• CNSS……………………………………………………22% Masse salariale

• Frais de fonctionnement du guichet Unique……………..10% du total

Edgard Balegbaya, Juriste-Conseil en Droit des affaires, Spécialiste des contrats internationaux

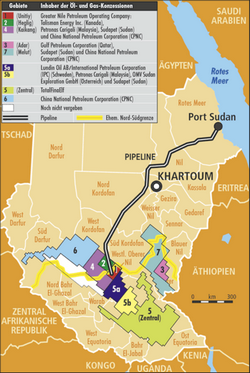

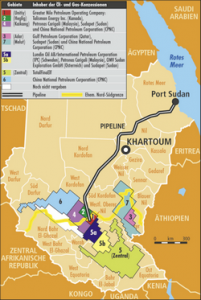

Un accord au sujet de la frontière a été trouvé au cours des négociations du 15 au 17 février menées entre le Soudan et le Soudan du Sud à Addis-Abeba, sous l’égide de l’Union africaine. L’objectif est de fixer définitivement la frontière entre les deux pays dans les trois mois. La pression n’a cessé de monter depuis 7 mois et la proclamation d’indépendance officielle du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011.

Un accord au sujet de la frontière a été trouvé au cours des négociations du 15 au 17 février menées entre le Soudan et le Soudan du Sud à Addis-Abeba, sous l’égide de l’Union africaine. L’objectif est de fixer définitivement la frontière entre les deux pays dans les trois mois. La pression n’a cessé de monter depuis 7 mois et la proclamation d’indépendance officielle du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011.