Plan de Riposte Sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à travers la prévention, le dépistage, l’isolement et le traitement des cas testés positifs ainsi que le suivi de leurs contact

Président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara

Mes chers compatriotes,

Depuis les premières heures du déclenchement de la pandémie du Covid-19, le Gouvernement est fortement mobilisé pour protéger tous les habitants de notre pays.

Cette mobilisation du Gouvernement s’est traduite, notamment, par la conception et la mise en œuvre de deux plans, afin de faire face à cette pandémie.

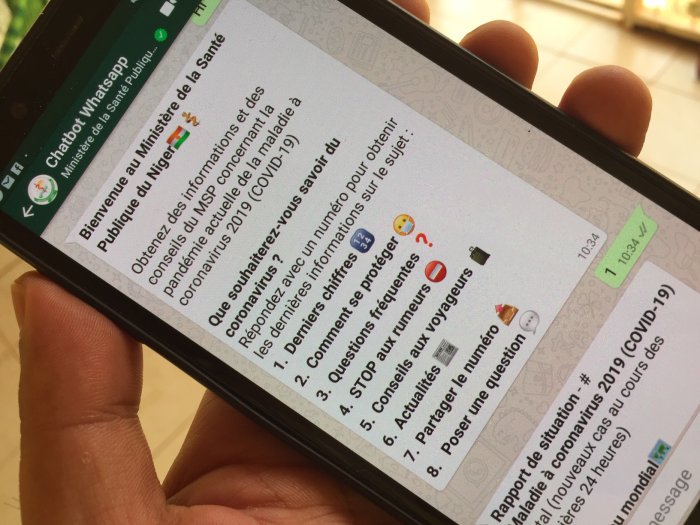

Le premier est un Plan de Riposte Sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à travers la prévention, le dépistage, l’isolement et le traitement des cas testés positifs ainsi que le suivi de leurs contacts. Ce Plan de Riposte est adossé à un dispositif sanitaire comprenant :

– des sites de dépistage et de prise en charge intégrée dans toutes les régions sanitaires de l’intérieur du pays ; – 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d’analyse dans le District d’Abidjan.

A cela s’ajoute l’acquisition de 50 véhicules supplémentaires avant fin mai 2020, afin de porter à 100, le nombre d’équipes d’intervention rapide fonctionnelles.

Ce dispositif global de riposte sanitaire donne des résultats très satisfaisants dans le contexte de la stratégie d’isolement du Grand Abidjan. En effet, à la date du 6 mai 2020, sur près de 11 945 échantillons prélevés et analysés, notre pays enregistre :

– 1 516 cas confirmés dont 98% sont localisés dans la région d’Abidjan ; – 721 personnes guéries, soit un taux de guérison de 47,6% ; – 777 cas actifs, soit un taux de 51,2% ; – 18 décès, soit un taux de 1,2%.

Je voudrais exprimer mes sincères condoléances et ma compassion aux familles éplorées ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux malades.

Nous devons continuer les efforts déployés pour préserver l’intérieur du pays. Au niveau du Grand Abidjan, la vigilance doit être maintenue pour mettre fin à la pandémie.

Le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan et dans ce cadre, une commande totale de 200 millions d’unités de masques a été passée, dont 51 millions livrés à ce jour. Les entreprises locales ont été également mises à contribution à travers une commande de 3 millions d’unités de masques réutilisables.

Ainsi, depuis le mardi 5 mai 2020, le Gouvernement a entamé la distribution d’environ 22 millions de masques afin de protéger prioritairement le personnel soignant, les forces de Défense et de Sécurité, les populations les plus exposées du Grand Abidjan ainsi que celles en situation de fragilité. Nous entendons poursuivre cette distribution.

Notre stratégie fonctionne ! J’invite encore nos compatriotes à respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, la distanciation physique et le port effectif du masque pour se protéger et protéger les autres.

Mes chers compatriotes,

J’ai conscience que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ont de graves conséquences sur l’activité économique et la vie au quotidien de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. L’appareil productif de notre pays est affecté ; ce qui se traduit par une révision à la baisse du taux de croissance prévu et une menace sur les emplois.

C’est pour cette raison qu’un second plan, dénommé Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire a été mis en place en vue d’aider les entreprises et les familles à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie.

Je me félicite de la convergence de vues qui s’est dégagée autour du Plan de Soutien Economique, Social et Humanitaire tant au niveau des populations, du secteur privé, de la société civile que de nos partenaires techniques et financiers.Cette compréhension partagée de la stratégie du Gouvernement permet de conjuguer nos efforts pour la mise en place d’instruments de soutien inédits dans notre pays avec, notamment, la création de quatre fonds et la mise en place d’un financement spécifique au secteur agricole, y compris le vivrier.

A ce jour, le Gouvernement a décaissé, pour le compte des différents mécanismes de soutien, un montant cumulé de 190 milliards de F CFA comprenant : – 50 milliards de F CFA pour le fonds de solidarité ; – 40 milliards de F CFA pour le fonds de soutien aux PME ;

30 milliards de F CFA pour le fonds de soutien aux grandes entreprises ; – 20 milliards de F CFA pour le fonds d’appui au secteur informel ; – 50 milliards de F CFA en soutien au secteur agricole, dont 10 milliards de F CFA pour le vivrier.

J’ai donné des instructions fermes afin que la gouvernance des fonds s’inscrive sous le sceau de la transparence et du respect des standards internationaux en la matière. Dans ce cadre, des cabinets privés de renommée internationale ont été recrutés pour accompagner les organes de gestion des différents fonds. Ceux-ci définiront les critères de sélection et le mode opératoire, en accord avec le Secteur privé.

Compte tenu de l’urgence des besoins, des dispositions transitoires vont être adoptées, en vue de la matérialisation des premiers soutiens à compter du vendredi 15 mai 2020.

1516 cas confirmés dont 98% sont localisés dans la région d’Abidjan ; 721 personnes guéries, soit un taux de guérison de 47,6% ; 777 cas actifs, soit un taux de 51,2% ; 18 décès

Par ailleurs, dans le but d’une gestion transparente et efficace des dons, j’ai décidé de la centralisation de l’ensemble des contributions. A ce titre, le Ministère de l’Economie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au Gouvernement de leur utilisation, en liaison avec les destinataires que sont le Ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le Ministère en charge de la Solidarité pour les dons en vivres et non vivres.

Je voudrais saisir l’opportunité de cette adresse pour réitérer mes remerciements et la gratitude du peuple ivoirien aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’à tous les donateurs individuels, du secteur privé et de la société civile dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Cette chaîne de solidarité nous conforte dans l’idée qu’il nous faut continuer de consolider l’unité nationale afin de conjuguer nos efforts pour venir à bout de cette pandémie.

Des résultats probants sont certes enregistrés mais nous n’avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme.

Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie.

Je félicite également les forces de Défense et de Sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner les populations dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j’ai décidé qu’une prime spéciale d’un montant de 50 000 F CFA par personne leur soit versée, à compter de fin avril 2020, pour la période des trois (3) mois du Plan de Riposte Sanitaire d’avril à juin.

Mes chers compatriotes,

En raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil National de Sécurité que j’ai présidé ce matin, après avis du Comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après :

Concernant l’intérieur du pays : Au regard du constat qu’aucun cas positif n’a été détecté depuis le 21 avril 2020 :

le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du COVID-19 ;

les mesures de restriction, à savoir, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à compter du vendredi 8 mai 2020 ; les mesures de restriction de rassemblements de populations, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées ;

la réouverture des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 08 mai 2020 selon des modalités qui seront communiquées par les Ministères concernés ;

toutes les régions sanitaires verront leurs capacités de surveillance renforcées et disposeront d’un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du COVID-19. Le dispositif d’alerte sanitaire est maintenu jusqu’à la fin de l’année 2020 ;

Enfin, les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité aux frontières ainsi qu’au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national.

Concernant le Grand Abidjan :

le couvre-feu est maintenu jusqu’au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 heures à 4 heures du matin à compter du vendredi 8 mai 2020 ;

les mesures de restriction, à savoir, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle ; les rassemblements de populations de plus de 50 personnes, restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020, si les indicateurs d’évolution de la pandémie continuent de s’améliorer ;

des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires ;

le port du masque fera l’objet d’un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux ainsi que les véhicules de transports en commun terrestres et fluvio-lagunaires ;

l’isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées ;

Le maintien de l’isolement du Grand Abidjan étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d’entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive.

Mes Chers compatriotes,

Le Gouvernement suit avec la plus grande attention, l’évolution de la crise à COVID- 19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous, est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres.

Nous devons, ensemble, consolider l’espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie.

Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social.

L’Etat reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d’Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire.

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire. Vive la République !