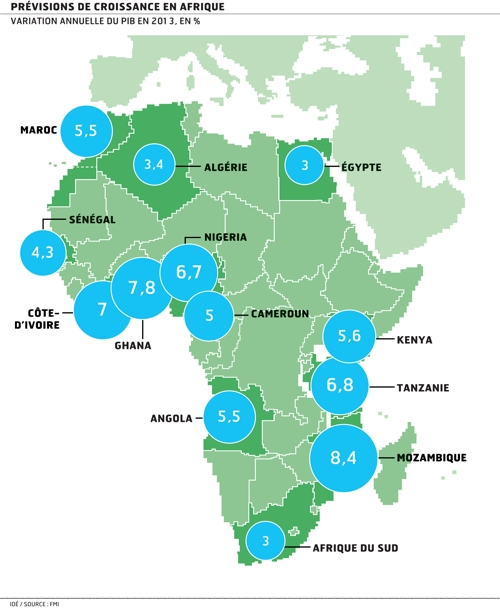

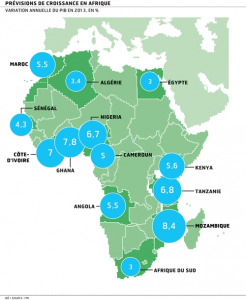

Malgré ses ressources incroyables et une croissance de 7,1 %, le pays peine à décoller véritablement.

Pour remédier à cette situation, la priorité doit être donnée à la sécurité, aux infrastructures et, surtout, à la gouvernance.

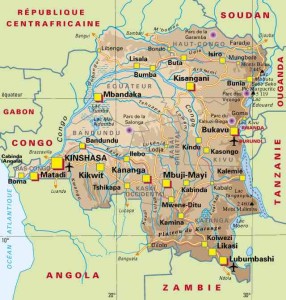

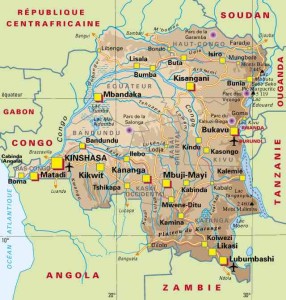

Pas un visiteur ne quitte Kinshasa sans être impressionné par le potentiel économique de la RD Congo. Pourtant, malgré ses 77 millions d’habitants, sa position centrale, ses 80 millions d’hectares de terres arables, son sous-sol riche en minerais et l’énergie hydraulique disponible, le pays reste un géant qui sommeille : 71 % des Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour.

« Notre histoire économique est lourde à porter. La zaïrianisation [nationalisations sous Mobutu, NDLR] a détruit le secteur agricole et une partie du secteur minier à partir de 1973 : 4 000 exploitations ont été réduites à néant, la production de cuivre et de diamant a été divisée par dix. Les années de conflits et de mauvaise gouvernance ont détruit 41 % du PIB entre 1989 et 2002 », rappelle Vincent Ngonga Nzinga, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chargé des questions économiques.

« Notre histoire économique est lourde à porter. La zaïrianisation [nationalisations sous Mobutu, NDLR] a détruit le secteur agricole et une partie du secteur minier à partir de 1973 : 4 000 exploitations ont été réduites à néant, la production de cuivre et de diamant a été divisée par dix. Les années de conflits et de mauvaise gouvernance ont détruit 41 % du PIB entre 1989 et 2002 », rappelle Vincent Ngonga Nzinga, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chargé des questions économiques.

Depuis, le pays n’attire guère les investisseurs. En dehors des miniers motivés par ses réserves incomparables, comme Freeport-McMoran au Katanga (cuivre) ou Randgold Resources dans la province Orientale (or), ils sont peu nombreux à s’y aventurer. « L’investissement agricole qui a fait le plus de bruit ces derniers mois, c’est celui du canadien Feronia. Or on ne parle dans ce cas-là que de 20 millions de dollars [environ 15 millions d’euros] », regrette Michel Losembe, président de l’Association congolaise des banques. « La plupart des multinationales se contentent de petites équipes de quatre ou cinq personnes pour observer le marché », constate Jean-Paul Mvogo, économiste à Sciences-Po Paris.

Fin 2012, la ville de Kinshasa a lancé un appel d’offres pour la gestion des bus. Faute de candidats jugés capables, il est resté infructueux.

Billet vert

La timide embellie que connaît actuellement le pays viendra-t-elle à bout de cet attentisme ?

« La plupart de nos indicateurs sont au vert : la croissance économique est soutenue, à 7,1 %, le taux de change du franc congolais par rapport au dollar est stable depuis trois ans, nos recettes fiscales sont en hausse [de 32 % entre 2011 et 2012, NDLR]… Quant à la balance des paiements, elle s’est améliorée significativement ! » affirme le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, en poste depuis tout juste un an. Reste que, après la dépréciation dramatique des années 1990 et 2000, les Congolais continuent de bouder leur monnaie, lui préférant le billet vert.

Ainsi, les dépôts en dollars dans les banques sont près de huit fois plus importants qu’en francs congolais.

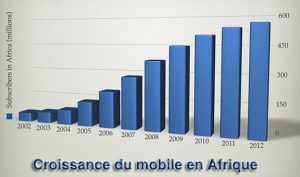

« Il y a un véritable tissu de PME locales qui se développe, ajoute Michel Losembe. C’est dans les villes que le dynamisme se fait le plus sentir. L’urbanisation galopante dope la construction et le commerce. Malheureusement, ces sociétés créent peu de valeur puisqu’elles importent la majorité de leurs produits. Et la croissance est très inégalement répartie : elle est de l’ordre de 15 % dans les zones urbaines… et quasiment à zéro dans les campagnes. »

Les villes (ici Kinshasa) connaissent un réel dynamisme. Mais dans les campagnes, la croissance est quasi nulle. © Baudouin Mouanda/JA

Les villes (ici Kinshasa) connaissent un réel dynamisme. Mais dans les campagnes, la croissance est quasi nulle. © Baudouin Mouanda/JA

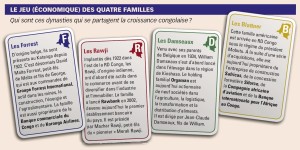

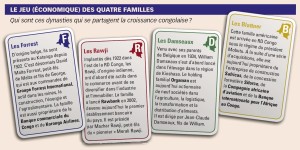

En attendant que les multinationales se manifestent, ce sont surtout les conglomérats familiaux (lire ci-dessous), arrivés dans le pays avant l’indépendance ou juste après, qui dominent l’économie… et tirent profit de cette croissance imparfaite. « Ce sont eux qui ont lancé les trois banques les plus importantes du pays », note Michel Losembe, qui préside la Banque internationale pour l’Afrique au Congo (Biac), propriété de la famille Blattner.

Ce qui freine les investissements étrangers, ce sont d’abord les questions sécuritaires. L’émergence du Mouvement du 23-Mars (M23), en 2012, a renforcé la mauvaise réputation du pays.

Si les conflits actuels sont circonscrits à l’Est, ils rejaillissent sur l’image de tout le territoire. Au Katanga, coeur de l’industrie minière, la situation est calme, mais l’attaque de Lubumbashi par une milice de 250 hommes, le 23 mars, ne rassure pas. L’offensive a fait 35 morts et les locaux des entreprises – dont ceux du puissant Groupe Forrest – ont dû fermer deux jours.

Harcèlement

L’insécurité juridique et administrative interroge aussi les investisseurs potentiels. L’expropriation de First Quantum de ses gisements de Kolwezi et la cession supposée d’actifs miniers du Katanga à l’homme d’affaires israélien Dan Gertler dans des conditions obscures ont accentué la mauvaise image du pays chez les miniers… et auprès du Fonds monétaire international (FMI), qui a arrêté son programme triennal en RD Congo.

Quelque 225 millions d’euros restaient à verser. Le gouvernement rejette la responsabilité de ces ventes sur la seule Gécamines, une société publique (lire verbatim). De quoi s’interroger sur l’étendue réelle du pouvoir du gouvernement sur les questions de transparence…

Le projet de révision du code minier attise aussi les rumeurs. « On parle d’une part de 35 % d’actions gratuites de l’État au sein des futurs projets [contre 15 % actuellement]. Si elle est confirmée, cette mesure va rebuter ceux qui envisageaient de venir », estime l’avocat Marcel Malengo. « Le problème de la RD Congo ne réside pas dans sa réglementation, pas si mauvaise, mais surtout dans un harcèlement bureaucratique systématique au niveau local », confie le vice-président congolais d’un grand complexe minier katangais, inquiet de la régionalisation en cours qui, selon lui, renforcera ce risque en créant 26 provinces (contre 11 actuellement).

Reste l’épineuse question des infrastructures.

Les chantiers énergétiques et logistiques sont aux dimensions du pays – titanesques – et ne pourront voir le jour sans partenaires internationaux, tant publics que privés. Seuls 9 % des Congolais ont accès à l’électricité, et les industries du Katanga et du Bas-Congo sont bridées par la sous-capacité énergétique.

La construction du barrage d’Inga 3, qui doit produire 4 800 MW, coûterait 7 milliards d’euros. Plus de deux fois les recettes annuelles de l’État (2,9 milliards d’euros en 2012). Même si les relations du gouvernement sont meilleures avec la Banque mondiale qu’avec le FMI, et que l’Afrique du Sud veut participer à l’ouvrage, l’argent sera difficile à rassembler.

Sur le front des transports, si des entreprises chinoises et japonaises ont amélioré la voirie à Kinshasa, entre la capitale et le Bandundu, et autour de Lubumbashi, notamment dans le cadre de contrats « infrastructures contre ressources minières », il reste énormément à goudronner. Quelque 11 000 km de routes seraient à refaire.

Sur le front des transports, si des entreprises chinoises et japonaises ont amélioré la voirie à Kinshasa, entre la capitale et le Bandundu, et autour de Lubumbashi, notamment dans le cadre de contrats « infrastructures contre ressources minières », il reste énormément à goudronner. Quelque 11 000 km de routes seraient à refaire.

Louis Watum, directeur général de la mine de Kibali, dans l’extrême nord-est du pays, regrette que les 800 km de pistes pour rejoindre le fleuve Congo soient impraticables. « Nous sommes obligés d’acheminer tout notre matériel via Mombasa, au Kenya », dit-il.

Les chantiers ferroviaires à terminer sont également nombreux. « Nous avons réhabilité les tronçons entre Matadi [Bas-Congo] et Kinshasa, et entre Ilebo [Kasaï occidental] et Lubumbashi. Mais il reste plus de 900 km à reconstruire pour unifier la ligne », indique Michel Kirumba, conseiller à la primature chargé des infrastructures. Quant à la ligne entre le Katanga et l’Angola réclamée par les industriels de la province, elle n’est pas encore budgétée…

Augustin Matata Ponyo: Le Premier ministre commente la décision du FMI de suspendre son programme triennal en RD Congo.

« Le FMI dit deux choses. D’un côté, il reconnaît notre meilleure gestion macroéconomique et nous donne un satisfecit. Mais de l’autre, il nous reproche le manque d’information autour du contrat minier Gécamines-Comide, au Katanga.

« Le FMI dit deux choses. D’un côté, il reconnaît notre meilleure gestion macroéconomique et nous donne un satisfecit. Mais de l’autre, il nous reproche le manque d’information autour du contrat minier Gécamines-Comide, au Katanga.

Une mission spéciale de l’institution était en RD Congo début mars pour étudier spécifiquement cette affaire. Malheureusement, après cette visite, les enquêteurs du FMI nous disent être restés sur leur soif et ne pas avoir progressé dans leurs investigations. Ils nous ont demandé des informations supplémentaires sur les conditions d’obtention du contrat.

Ces informations ne sont pas entre les mains du gouvernement, mais de la Gécamines. La société publique est en train de rassembler ces données. Nous espérons qu’elle le fera au plus vite pour que le FMI reprenne ses programmes en RD Congo. »

Sites stratégiques

La diversification sectorielle est elle aussi vitale alors que les mines (33 % du PIB) ne jouent pas leur rôle de démarreur économique. « Notre priorité, c’est le secteur agricole, c’est là que nous pouvons avoir un réel impact sur la population, notamment dans l’Est », affirme le Premier ministre, conscient que le pays « continue à importer près de 1,3 milliard de dollars de produits alimentaires ».

Des sites stratégiques ont été identifiés dans chaque province pour y implanter des pôles agroalimentaires, notamment au Bas-Congo et au Bandundu, mais les premiers accords se font attendre : le gouvernement escomptait signer un partenariat important avec Mooz Food pour la relance du domaine agro-industriel de la Nsélé, un site de 3 000 ha proche de Kinshasa. Mais le groupe sud-africain s’est finalement désisté au vu des investissements importants à réaliser pour tout remettre en état.

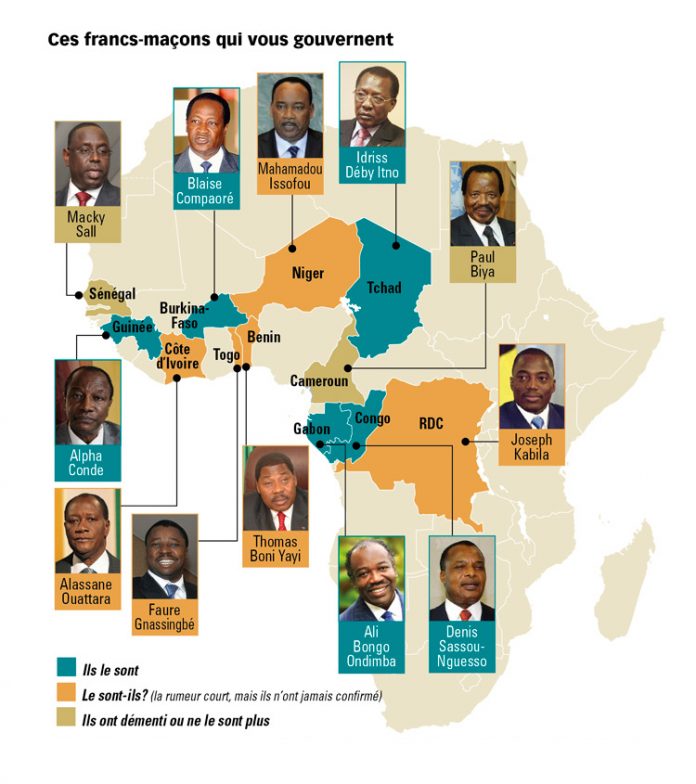

Entre la rigueur budgétaire, la bonne gouvernance, la construction d’infrastructures et la relance de l’agriculture, tout est priorité dans un pays dont l’avenir dépend aussi en grande partie des partenaires privés et des institutions internationales. La RD Congo ne pourra les attirer qu’en améliorant son image. Les solutions sont entre plusieurs mains : la présidence, la primature, l’armée, les dirigeants des grandes sociétés publiques et les gouverneurs. Pour l’instant, ils ont du mal à accorder leurs partitions.

Thierry Barbaut

Avec jeuneAfrique.com

Le motif avancé pour justifier cette décision serait, d’après Premium Times, la collecte d’informations et la sécurité nationale.

Le motif avancé pour justifier cette décision serait, d’après Premium Times, la collecte d’informations et la sécurité nationale. La présidence de la République aurait voulu garder ce contrat top-secret. Avec cette technologie, il pourra désormais être possible aux services de renseignements d’accéder aux mails des individus.

La présidence de la République aurait voulu garder ce contrat top-secret. Avec cette technologie, il pourra désormais être possible aux services de renseignements d’accéder aux mails des individus. Elbit Systems leads in advanced C4ISR comprehensive solutions for space, air, sea and ground applications. From advanced day and night high resolution sensors, through state-of-the-art exploitation and dissemination centers, these systems provide enhanced force coordination and connectivity on all fronts.

Elbit Systems leads in advanced C4ISR comprehensive solutions for space, air, sea and ground applications. From advanced day and night high resolution sensors, through state-of-the-art exploitation and dissemination centers, these systems provide enhanced force coordination and connectivity on all fronts.