L’appel à projets Digital Lab Africa est ouvert à toutes personnes, professionnels ou non, du secteur de la création de contenus multimédia : artistes, producteurs, créateurs indépendants, start-ups, PME, collectifs, étudiants ou entrepreneurs, basés en Afrique Sub-Saharienne ou ayant la nationalité d’un pays de cette zone.

Il cible des projets en développement, en recherche de partenaires et de financements, des projets innovants du point de vue de la forme, de la narration, du contenu ou des technologies déployées.

L’objectif du Digital Lab Africa est d’offrir un tremplin aux créateurs des productions multimédia de demain. La plateforme permettra à des projets innovants de création multimédia de voir le jour avec l’appui de partenaires français référents comme ARTE, les studios Okio et CCCP ou Believe Digital. Mettre le meilleur de la French Touch au service des talents du continent, c’est l’objectif du Digital Lab Africa !

Quatre catégories de productions multimédia sont concernées par l’appel à projets Digital Lab Africa :

- Webcréation / transmédia

- Réalité virtuelle

- Jeux Vidéo (Serious Game)

- Musique en ligne

Les candidats doivent soumettre leur projet au plus tard le 31 août 2016.

Les projets seront ensuite évalués par le comité de sélection DLA sur des critères de qualité artistique / technique, d’innovation technologique / créative et de faisabilité / potentiel économique. Les projets sélectionnés (3 projets par catégorie maximum) seront annoncés le 30 septembre 2016.

Du 2 au 4 novembre 2016, à l’occasion du DISCOP Africa Johannesburg, le marché de référence des contenus audiovisuels en Afrique, les porteurs de projets sélectionnés participeront à une compétition de pitch (courte présentation de chacun des projets et Q&A). Les pitchs s’effectueront devant un jury constitué de partenaires français et locaux du DLA et devant les professionnels de l’industrie présents au DISCOP, en quête de nouveaux contenus innovants.

Les accréditations au DISCOP Africa Johannesburg seront prises en charge par les organisateurs (2 par projet maximum). Le transport et l’hébergement restent à la charge des participants.

A l’issue des sessions de pitch, le jury Digital Lab Africa désignera le projet vainqueur pour chacune des 4 catégories. Les gagnants remporteront :

- un prix en numéraire d’une valeur de 3 000 euros

- un ticket incubation Digital Lab Africa pour accompagner la phase de développement de leur projet, entre janvier et octobre 2017

Le ticket incubation DLA comprend :

– un parrainage et un accompagnement dans le développement des projets par des partenaires français référents pour chacune des catégories (studios, sociétés de production, diffuseurs/distributeurs)

– un temps de résidence en France au sein de l’entreprise partenaire et/ou d’un cluster numérique

– la participation à des événements multimédia de référence en France

A PROPOS DU DIGITAL LAB AFRICA

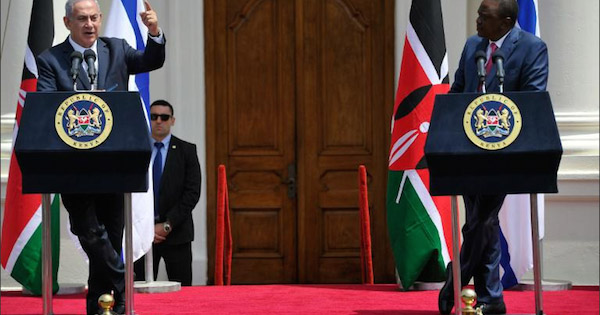

Offrir un tremplin pour l’innovation et la créativité africaines dans le domaine du multimédia : c’est l’objectif de l’opération Digital Lab Africa, lancée par l’Ambassade de France et l’Institut d’Afrique du Sud en partenariat avec le DISCOP Africa, TRACE et des entreprises françaises leaders du secteur.

L’opération porte sur 4 secteurs particulièrement dynamiques et innovants de la production multimédia : transmédia/webcréation, réalité virtuelle, jeu vidéo (Serious Game) et musique en ligne.

Le Digital Lab Africa sera l’une des nouveautés et l’un des temps forts du DISCOP Africa Johannesburg 2016. En plus de la compétition de pitch Digital Lab Africa, des ateliers et des présentations sur la thématique du multimédia rythmeront les 3 journées de programme du Lab dans un espace dédié au sein du DISCOPRO. L’espace Digital Lab Africa présentera le meilleur de la production africaine et française dans le domaine du multimédia, avec un dispositif multi-écrans et un « corner » de réalité virtuelle.

Les projets gagnants de la compétition de pitch (1 par catégorie) seront annoncés à l’issue des 3 journées de programme. Les lauréats bénéficieront d’un prix en numéraire de 3000 euros et surtout d’une phase d’incubation pour accompagner le développement de leur projet en 2017.

L’objectif du Digital Lab Africa est d’aboutir à l’issue de la période d’incubation à des productions et contenus multimédia finalisés, pour chacune des 4 catégories, combinant le meilleur de la créativité africaine et le savoir-faire français.

ORGANISATEURS & PARTENAIRES

Le Digital Lab Africa est une initiative de l’Ambassade de France et de l’Institut Français d’Afrique du Sud, qui s’inscrit dans le cadre de leurs actions et leur soutien aux industries culturelles et créatives. L’opération est lancée en partenariat avec le DISCOP Africa et TRACE, en lien avec un ensemble de partenaires français et locaux.

Côté français, 3 types de partenaires seront impliqués dans l’incubation des projets gagnants :

- Studios, sociétés de production, distributeurs/diffuseurs multimédia, pour le parrainage et l’appui au développement des projets à distance et en France :

Lagardère Studios (catégorie web création), Arte – web (catégorie Transmédia), Okio Studio (catégorie Réalité virtuelle), CCCP studio (catégorie Serious Game), 1D Touch, Believe Digital Studios (catégorie musique en ligne).

- Clusters numériques/pôles image, résidences et labs pour l’incubation des projets :

Gaité Lyrique/Creatis, Pictanovo, Cap Digital…

< SOUMETTRE UN PROJET >

La plateforme Digital Lab Africa porte sur 4 catégories de productions et créations multimédia :

WEB CREATION / TRANSMEDIA

Les catégories web création et transmédia sont dédiées aux nouvelles formes d’écriture et de création audiovisuelles. Elles concernent la nouvelle génération de producteurs et de contenus audiovisuels qui combinent plusieurs médias et qui sont principalement destinés aux écrans connectés (smartphone, tablette, ordinateur).

Web création : cette catégorie concerne les projets de création audiovisuelle développée pour être regardée via Internet de manière non linéaire sur des écrans connectés (smartphone, tablette, ordinateur). Elle est ouverte à tout concept novateur, quel que soit le genre ou le type de contenu : fictions, documentaires, animations, émissions (consommation, politique, culinaire, environnement, culture), réalité scriptée (série-réalité), comédie, programmes éducatifs, informations & reportages, sport, variété, jeux, talkshows & débats. Seront considérés en priorité les concepts susceptibles de rencontrer, d’interagir et de fidéliser leur public, déclinables en « épisodes » ou sous forme de chaînes thématiques. Les concepts de productions unitaires sont exclus de cette catégorie.

Transmédia : tout(e) production/contenu qui combine l’utilisation de plusieurs médias (TV, internet, téléphone mobile, radio, jeu vidéo, réseaux sociaux etc.) pour proposer une expérience narrative transmédia, pouvant inclure une dimension interactive et participative. Ce projet peut consister à créer l’univers transmédia d’une œuvre originale de télévision ou de cinéma, quel que soit son genre (documentaire, série, animation, etc.) ou il peut s’agir d’une création transmédia conçue directement pour les écrans connectés.

Exemples : projet de web documentaire ou de web série avec un dispositif participatif et interactif (implication du public via notamment une application ou des chats, réseaux sociaux, jeu vidéo…)

REALITE VIRTUELLE

La catégorie réalité virtuelle est ouverte à toute production de contenu qui propose une expérience immersive au public, sur tout type de support (ordinateur, tablette, smartphone, casque de réalité virtuelle), en utilisant les technologies de la réalité virtuelle, la vidéo 360° et les interactions 3D.

Exemples : un reportage journalistique, une fiction, un clip musical, une visite de musée, un jeu vidéo…

JEUX VIDEO (Serious Game)

La catégorie jeu vidéo est ouverte à tout prototype/concept de Serious Game, jeu vidéo à visée utilitaire : jeux ludo-éducatifs, jeux d’entraînement et de simulation, jeux informatifs, jeux engagés, jeux publicitaires, pour application mobile ou pour tout écran connecté (ordinateur, smartphone, TV, tablette…).

Exemples : un News Game sur un sujet d’actualité, un jeu engagé pour sensibiliser à une cause (santé, éducation, environnement…), un jeu publicitaire pour promouvoir un film/un événement, un jeu éducatif pour apprendre une langue…

MUSIQUE EN LIGNE

La catégorie musique en ligne est ouverte à tout projet qui propose une expérience utilisateur de musique en ligne innovante et enrichie avec des services, des solutions et des contenus multimédias, autour d’un ou de plusieurs artistes africains, de genres musicaux ou de territoires en Afrique (ex : rap sénégalais ou rumba congolaise). Le projet doit être destiné à des plateformes de vidéo ou de musique en ligne sur Internet ou téléphone mobile.

Exemple : création d’une application proposant un univers multimédia et une communauté interactive autour d’un artiste

Les projets doivent être déposés en français ou en anglais. Ils doivent viser une audience internationale. Il doit s’agir de projets en développement, en recherche de partenaires et de financements. Les projets doivent être innovants sur la forme, la narration, le contenu ou les technologies déployées.

Les documents suivants doivent être envoyés en français ou en anglais :

- le formulaire d’inscription complété (page 5) comprenant une présentation du projet (300 mots maximum)

- un dossier de présentation du projet (5 à 8 pages max) : éléments graphiques/visuels, solutions/outils technologiques, scénario, public visé, budget prévisionnel, plan de financement, calendrier de production.

- une version bêta/préversion, une vidéo, un pilote ou une démo du projet si disponible

- une biographie du porteur du projet/descriptif de l’entreprise ou du collectif (300 mots max)

- une photo .jpeg du candidat qui soumet le projet

Les éléments doivent être adressés par email à l’adresse suivante : digilabafrica@gmail.com

La date limite de réception des projets est le 31 août 2016

< CALENDRIER >

Appel à projets (juin – août 2016)

1er Juin – 31 août : appel à projets

Septembre : sélection des projets par le Comité de pilotage Digital Lab Africa

30 septembre : annonce des projets sélectionnés pour la compétition de pitch au DISCOP Johannesburg

Compétition de pitch au DISCOP Africa Johannesburg (2 – 4 novembre 2016)

Programme de 3 jours sur l’espace Digital Lab Africa

2 nov: Compétition de pitch pour chacune des catégories

3 nov : Ateliers et présentations thématiques en lien avec les catégories de l’appel

4 nov : annonce des projets gagnants (1 par catégorie) et cérémonie de remise des prix

Incubation des projets (2017)

La phase d’incubation se déroulera sur une période de 3 à 6 mois entre janvier et octobre 2017. Elle sera adaptée aux besoins spécifiques des projets et comprendra un temps de résidence en France d’une durée variable selon les projets, dans la limite d’un mois maximum. Les projets finalisés seront présentés lors du DISCOP Johannesburg 2017.