Jeudi 12 avril 2018, s’est tenu le 1er Sommet Régional Afrique de l’Ouest à Dakar, organisé par Women In Africa (WIA) Initiative, première plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel.

Cette journée dense alternant plénière, masterclasses et deux formats d’échange et de partage inédits – AKWABA et un brainstorming géant – a réuni 167 personnes de 15 nationalités différentes.

En clôture, la fondation WIA Philanthropy a lancé son appel à candidature pour le Projet 54 WIA Entrepreneurs’ Club. Intense et inspirant, cet événement régional a tenu toutes ses promesses !

Le 11 avril 2018, veille du Sommet, Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal a reçu une délégation de 50 femmes entrepreneures. A cette occasion, les services de l’Ambassade et de l’Agence Française de Développement ont présenté les programmes à destination de ces startupeuses en particulier dans le secteur numérique. La SEDIMA a ensuite convié des femmes leaders africaines à un diner pour réfléchir autour de sa Présidente Anta Babacar Ngom Bathily sur le thème : quel rôle pour le patronat féminin dans la croissance inclusive des économies africaine ?

Le 12 avril

« Femmes entrepreneures en Afrique : Comment faire levier ? »

C’est sur ce thème stratégique pour l’avenir du continent que Women In Africa (WIA) Initiative a choisi de structurer son premier sommet régional Afrique de l’Ouest. Le choix de Dakar s’est imposé tant le Sénégal incarne le dynamisme de l’entrepreneuriat au féminin.

Les 180 femmes et hommes présents, issues de 15 nationalité différentes, ont activement contribué tout au long des sessions à nourrir avec pertinence et sans langue de bois le débat. Car le temps est venu d’accélérer l’accompagnement et la mise en réseau de la nouvelle génération de femmes africaines afin qu’elles puissent exprimer leur formidable potentiel au service d’une Afrique innovante et inclusive. Comme Aude de Thuin, la Fondatrice et Présidente de Women In Africa initiative l’a rappelé : « c’est pour répondre à ces impératifs que l’initiative Women In Africa se positionne à la fois comme une plateforme digitale innovante de développement économique et d’accompagnement de la nouvelle génération de femmes africaines et le premier réseau de personnalités et d’expertise pour l’empowerment des femmes dans les 54 pays d’Afrique. »

Le choix de l’École des Sables s’est imposé comme une évidence pour l’équipe de Women In Africa (WIA) Initiative, Germaine Acogny, figure historique de la danse en Afrique, mondialement renommée pour son art et fondatrice du lieu, « il fallait l’audace d’Aude de Thuin pour concrétiser ce premier Sommet Régional dans ce lieu de partage aux vibrations particulières ». Germaine Acogny a également indiqué que son propre pari audacieux lui a permis de concrétiser son rêve artistique et entrepreneurial.

LES MOMENTS FORTS

Plénière

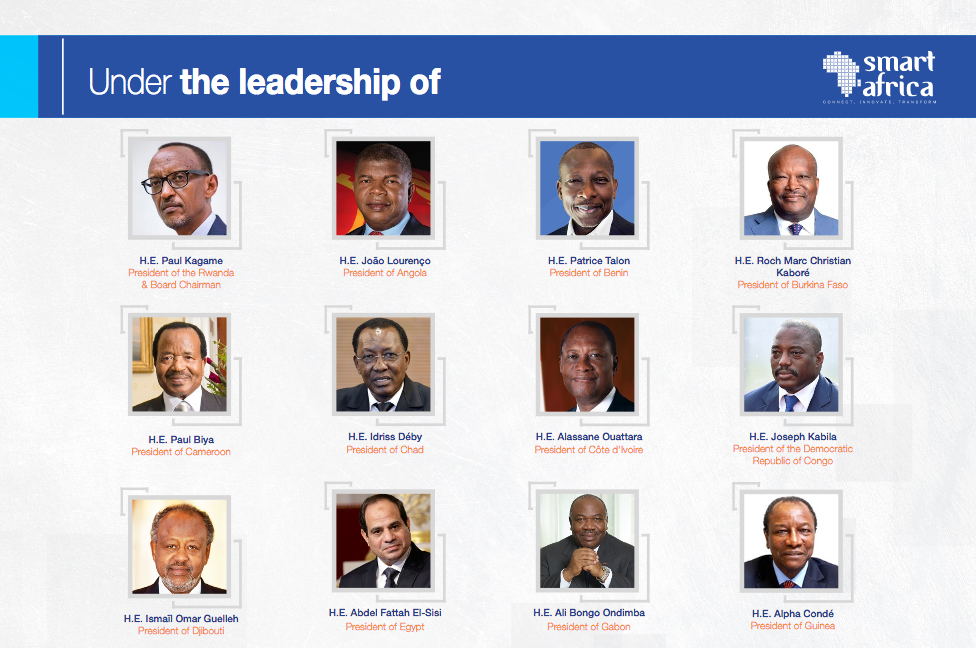

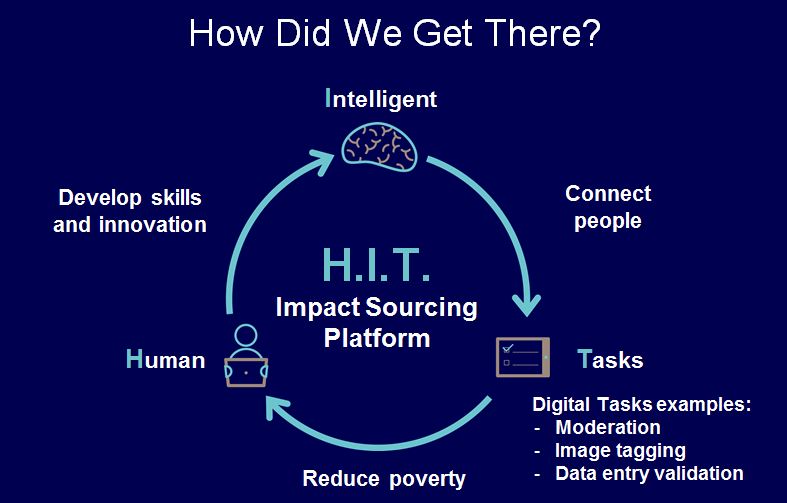

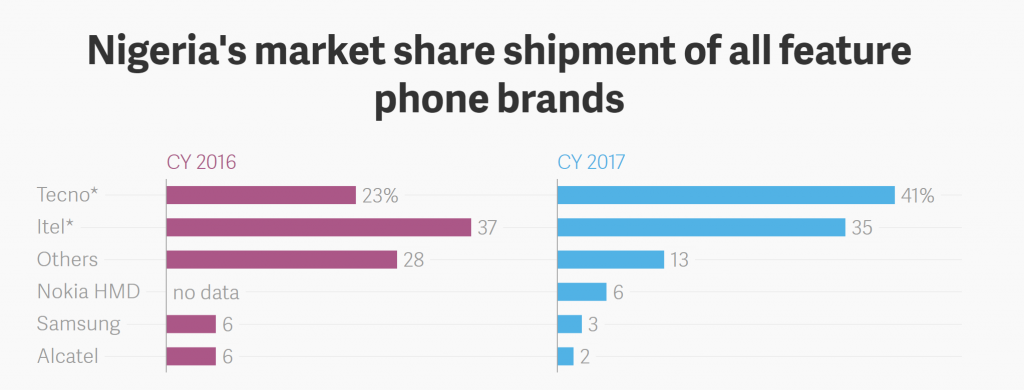

Au cours de la plénière (sur le thème : L’Afrique, un exemple pour le monde en matière d’entrepreneuriat féminin ?) Fatoumata Ba, Fondatrice et Directrice Générale de Janngo Africa mais également marraine de la Fondation WIA Philanthropy, passionnée par l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes, a affirmé qu’ « en Afrique de l’ouest, le premier déclic pour les femmes a été celui de l’inspiration, le deuxième celui de l’éducation et le troisième celui de la technologie. Le digital me hante car cela permet facilement aux femmes africaines entreprenantes de s’exporter hors de leurs frontières voire du continent. Mais cette technologie qui accélère et développe les projets locaux des femmes entrepreneures ne se substitue pas à ces femmes. » !

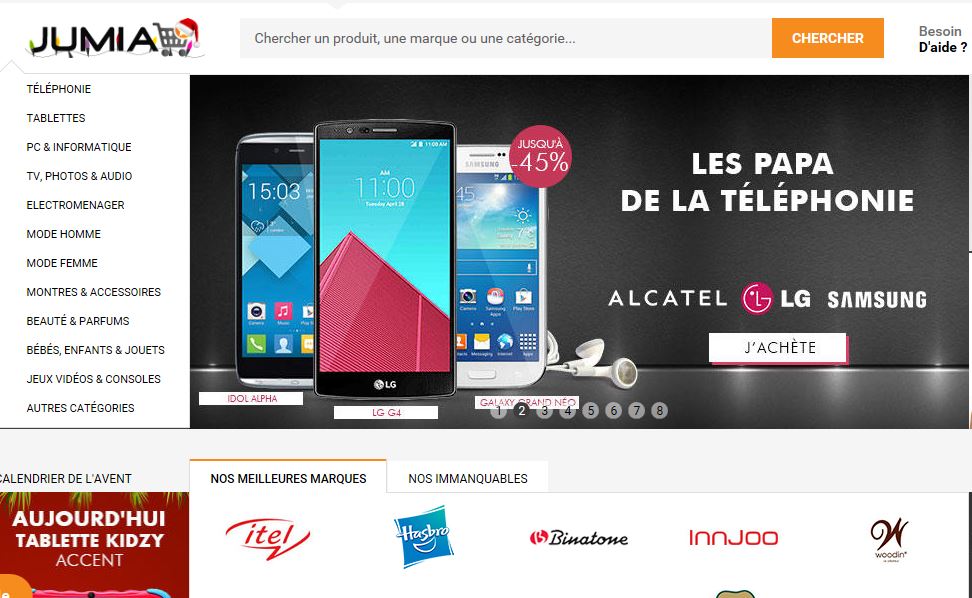

Elle a ajouté, « ma plus grande fierté est d’avoir réussi à avoir un groupe africain (Jumia) avec une parité de 50% »

Pour Nimna Diaité, Présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS) qui a le statut de coopérative et fédère 28 réseaux locaux d’agriculteurs regroupant 2558 producteurs dont 1087 femmes, « Quand une femme décide de réussir, elle réussit ».

Participante à ce panel Ndèye Thiaw, Managing Partner chez Brightmore Capital affirme, au regard de son expérience, que « le levier d’action en faveur des femmes est d’abord politique et qu’à cet effet il faut un autre type de ministère que celui de la condition féminine ». Animée par un engagement fort à contribuer au développement du secteur privé et à la réalisation d’investissements innovants avec un impact social et rentable, elle précise qu’ avec le fond d’investissement Brightmore Capital « elle analyse les projets portés par les femmes autant au travers des indicateurs sociaux que financiers. Nous regardons toute la chaine de valeur ». Après plusieurs initiatives dans l’entrepreneuriat, elle confirme que son expérience lui a appris à ne pas avoir peur de l’échec.

Pour Tidjane Deme, associé chez Partch Ventures (et ex patron de Google pour l’Afrique francophone à Dakar), « les pays africains, à commencer par le Sénégal, doivent comprendre que s’ils veulent se développer, c’est sur les femmes qu’il doivent s’appuyer ». Il explique aussi que « l’un des leviers pour accélérer le développement des projets portés parles femmes entrepreneures africaines est qu’elles acceptent d’ouvrir leur capital à des fonds d’investissements. C’est pertinent et utile ».

Socio-anthropologue, Directrice du laboratoire Genre et Recherche scientifique de l’IFAN, présidente du RASEF (Réseau Africain pour le Soutien de l’Entrepreneuriat Africain) et coordinatrice du Caucus des Femmes Leaders du Sénégal, Fatou Sow Sarr explique qu’ « il va falloir que les politiques publiques facilitent l’environnement des femmes entrepreneurs, et notamment de leur espace familial, afin qu’elles soient aptes à assurer correctement le développement de leurs activités. »

AKWABA

Lors de cette première session qui instaure un dialogue et une transmission entre deux générations de femmes africaines, Amy Sarr Fall, Directrice de Intelligence Magazine ( et l’une des personnalités africaines les plus suivies des réseaux sociaux) a affirmé que « sa conviction la plus profonde est qu’il n’y a pas plus fort que l’éducation et qu’à cet égard il reste encore beaucoup à faire en Afrique et dans le monde ». Elle a ensuite présenté Fatou Khoulé Seck, lycéenne très impliquée en matière d’éducation inclusive qui a impressionné l’assistance par ses convictions, ses ambitions et sa force de conviction.

Les deux autres AKWABA ont réuni le Dr Aïsha Conte gérante fondatrice de NYARA et une jeune femme très active dans le domaine de la valorisation et la transformation des produits locaux, Camo Kane. Puis Germaine Acogny a, quant à elle, présenté Alesandra Seutin, jeune chorégraphe qui s’est exprimé par une magnifique danse et une chanson faisant référence au génocide.

Industries culturelles

À l’issue du déjeuner, Aïssa Maiga, comédienne et productrice, a rappelé qu’il était « de la responsabilité des pays et des gouvernements d’intégrer les activités culturelles comme un levier de développement économique et de rayonnement et que le Sénégal pourrait en faire un business model tant il y a ce qu’il faut pour cela dans notre pays ».

Brainstorming Géant

Les 180 personnes présentes ont échangé et partagé leurs idées et solutions concrètes pour faire levier en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, encadrées par Ivan Gavriloff, PDG de Kaos Consulting et Sophie Troff, consultante. Il en est ressorti des recommandations fortes et la restitution de cette séance sera faite sous forme de plaidoyer lors du Sommet mondial de Women In Africa (WIA) Initiative à Marrakech les 27 et 28 septembre prochains.

2 Masterclasses

Beliefs and Behavior, animée par Nadia Mensah Acogny et Gilles Acogny, co fondateurs du cabinet Acosphère, et « Femmes et entrepreneures : écouter notre voix, apprendre à écouter » animée par Gnylane Thiam Traoré, consultante et Directrice du cabinet DevNetWork Africa à Dakar, ont chacune à leur manière expliqué comment chacun a le pouvoir de transformer ses pensées limitantes, que la confiance en soi se travaille au quotidien , rappelant au passage combien le développement des soft skills constitue une levier majeur de réussite et d’épanouissement pour les femmes leaders et à haut potentiel.

Pour faire la synthèse de ces échanges, il apparait que la levée du plafond de verre s’impose comme un levier fondamental pour faire valoir les multiples contributions des femmes entrepreneures en Afrique.

Dans ce contexte, ce Sommet Régional et plus globalement WIA Initiative apportent une contribution indispensable à la visibilité et la prise de parole femmes entrepreneures en Afrique, habituellement peu valorisées et médiatisées.

Clôture : lancement officiel de l’appel à candidature du Projet 54, porté par la Fondation WIA Philanthropy

Le Projet 54 constituera à l’issu de l’appel à candidatures (le 10 mai 2018), la première délégation de femmes entrepreneures issues de 54 pays du continent. « Soutenir les femmes qui disruptent l’avenir du continent grâce aux innovations technologiques s’impose comme un investissement gagnant et durable pour les économies africaines internationales » souligne Marine Liboz Thomas, Présidente de la Fondation WIA Philanthropy. « Si l’entrepreneuriat est devenu un quasi phénomène de mode parmi la jeune génération en Europe et aux États-Unis, les femmes africaines entreprennent pour contribuer au développement structurel de leur pays et souvent malheureusement aussi pour une question de survie. Nous avons fort à apprendre de la grande résilience de ces femmes qui vont construire l’avenir du continent, à force d’innovations et de technologies disruptives. Leurs talents et leurs projets se doivent d’être mis en lumière et accompagnés. Elles pourraient bien nous offrir des perspectives insoupçonnées. ! » poursuit-elle.

Marine Liboz Thomas a également annoncé que Fatoumata Ba, Fondatrice et Directrice Générale de Janngo Africa est marraine de WIA Philanthropy et qu’Edith Brou, CEO de Africa Contents Group et Founder de buzzyafrica.com, est la 1ère marraine digitale du WIA Entrepreneurs’ Club – Projet 54.

Projet 54, déploiement à l’échelle du continent de la Fondation WIA Philanthropy, est mené en collaboration avec le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger et la Société Générale, très impliquée sur le sujet de l’entrepreneuriat en Afrique. Les 54 femmes lauréates bénéficieront d’une visibilité internationale et d’un accompagnement ciblé lors du Sommet Women In Africa (WIA) Initiative à Marrakech les 27 et 28 septembre prochains.