Avec un taux de croissance du PIB qui devrait atteindre 7 % en 2018 et 2019, la Côte d’Ivoire continue d’être l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique

Le dernier rapport de la Banque mondiale consacrée à la situation économique ivoirienne et publié aujourd’hui, note la performance indéniable de l’économie ivoirienne mais recommande également des mesures urgentes pour se moderniser et rattraper son retard technologique. Le pays doit encourager davantage la participation du secteur privé, améliorer la gestion de ses finances publiques, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Intitulé Aux portes du paradis : comment la Côte d’Ivoire peut rattraper son retard technologique ?, ce sixième rapport économique propose une stratégie articulée autour de trois axes complémentaires :

- ouvrir l’économie ivoirienne afin d’attirer des investisseurs étrangers et de bénéficier ainsi de transferts technologiques et de compétences ;

- renforcer les compétences locales afin d’être en mesure d’assimiler, adapter et exploiter efficacement de nouveaux outils technologiques ;

- réduire le prix des transports en améliorant les performances des ports ivoiriens (et des liaisons connexes), mais aussi celui des communications virtuelles en abaissant les coûts associés à l’usage des services de téléphonie mobile et internet.

« La théorie économique a démontré depuis longtemps le rôle clé des nouvelles technologies dans le processus de développement d’un pays », explique Jacques Morisset, économiste principal à la Banque mondiale. « Pour réussir et maintenir sa bonne trajectoire de croissance, l’économie ivoirienne doit s’ouvrir davantage à l’extérieur tout en élargissant les compétences de sa main-d’œuvre et en augmentant la connectivité, afin de mener une stratégie de rattrapage technologique réussie. »

L’expérience des pays est-asiatiques et de certains pays africains, montre en effet que l’émergence économique repose avant tout sur la technologie. « Cette stratégie, qui est déjà à l’origine du succès des transferts d’argent par téléphonie mobile et de leur expansion actuelle sur tout le continent, aiderait les entreprises ivoiriennes à être plus compétitives et à créer des emplois productifs pour une main-d’œuvre en expansion rapide », explique Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire.« Elle viendra soutenir les excellents résultats obtenus par le pays ces dernières années. »

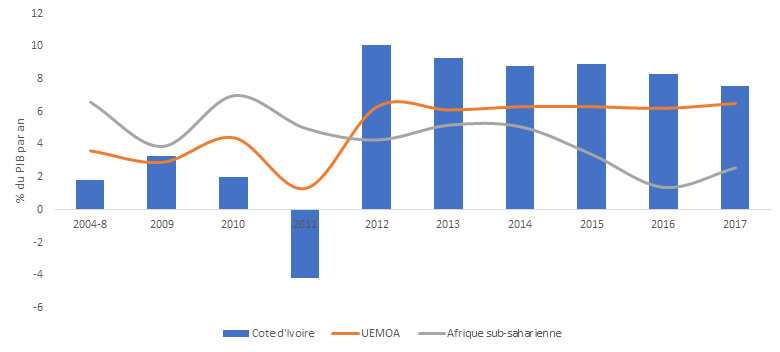

La croissance économique de la Côte d’Ivoire reste l’une des plus rapides du continent africain

En 2017, la Côte d’Ivoire a continué d’être une des économies les plus dynamiques d’Afrique, avec un taux de croissance qui devrait se maintenir autour de 7,6 % (graphique 1). Cette bonne performance s’explique par le rebond de l’agriculture et démontre la résilience de la Côte d’Ivoire aux chocs internes et externes. Les perspectives de court et moyen termes demeurent encourageantes. Le taux de croissance du PIB devrait atteindre 7 % en 2018 et 2019. Toutefois, l’économie ivoirienne reste vulnérable à des risques externes tels que les fluctuations des cours des produits agricoles et extractifs, les conditions climatiques, les risques sécuritaires mondiaux et régionaux ainsi qu’un resserrement des marchés financiers régionaux et internationaux.

Graphique 1. La croissance économique de la Cote d’Ivoire (Source : Banque mondiale).

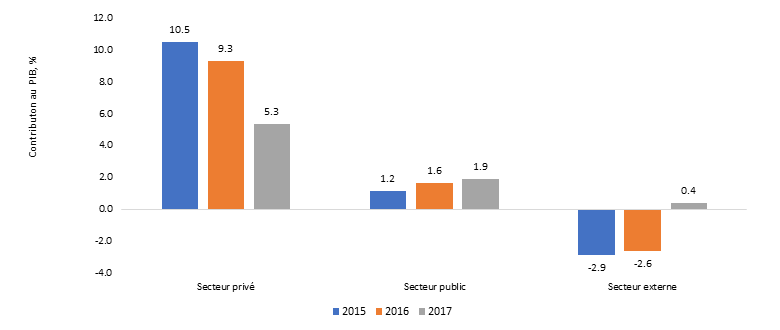

Une croissance de plus en plus portée par le secteur public alors que la contribution du secteur privé s’affaiblit

Depuis la sortie de crise en 2012, la contribution du secteur privé à la croissance ivoirienne a diminué (graphique 2). En revanche, la contribution extérieure et celle du secteur public ont augmenté, traduisant une conjoncture internationale favorable et la politique budgétaire procyclique du gouvernement. Les autorités ont poursuivi un programme ambitieux d’investissements publics, visant à réduire des retards en infrastructures et en services sociaux, qui s’étaient creusés pendant plus d’une décennie de crises politiques

Graphique 2. Une contribution du secteur privé en baisse (Source : Banque mondiale).

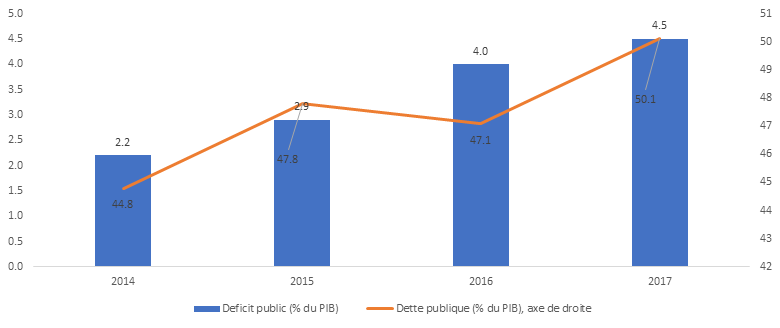

Le déficit budgétaire et la dette publique ont tous deux augmenté

La situation budgétaire du Gouvernement s’est détériorée en 2017. Le déficit budgétaire est passé de 2,9 % du PIB en 2015, à 4 % en 2016 puis 4,5 % en 2017 (graphique 3). La détérioration de la situation budgétaire s’explique par la stagnation des recettes intérieures (autour de 19,5% du PIB), alors que les dépenses publiques ont augmenté plus rapidement (+0,6 % du PIB) en raison de dépenses sécuritaires et sociales imprévues.

Graphique 3. Hausses du déficit budgétaire et de la dette publique (Source : Banque mondiale et FMI).

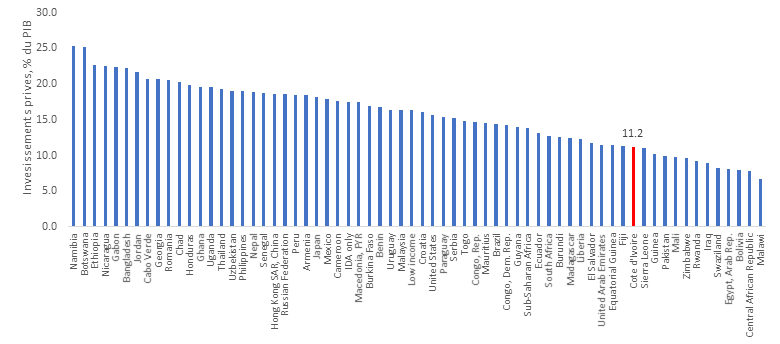

Il faut encourager les investissements privés, encore relativement peu élevés…

Le taux d’investissement privé a bondi entre 2011 et 2017, passant de 5,7 % à 12,0 % du PIB entre 2011 et 2012 pour se stabiliser autour de 11 % du PIB entre 2013 et 2017. Comme le montre le graphique 4, ce taux reste pourtant insuffisant, surtout si on le compare à ceux des pays émergents où il peut dépasser 25 % du PIB ou même à ceux des pays d’Afrique sub-saharienne plus performants, comme le Ghana (19 %) et l’Ouganda (18 %). La Côte d’Ivoire n’a également pas encore réussi à attirer un afflux significatif d’investissements directs étrangers, qui comptent pour uniquement 1,5-2% du PIB, loin des taux observés en Éthiopie ou au Mozambique. Or, le développement du secteur privé est déterminant pour que la Côte d’Ivoire puisse maintenir son rythme de croissance rapide et redistribuer plus équitablement les fruits de la croissance économique à l’ensemble de la population.

Graphique 4. Part des investissements privés dans le PIB par pays africains (Source : Banque mondiale).

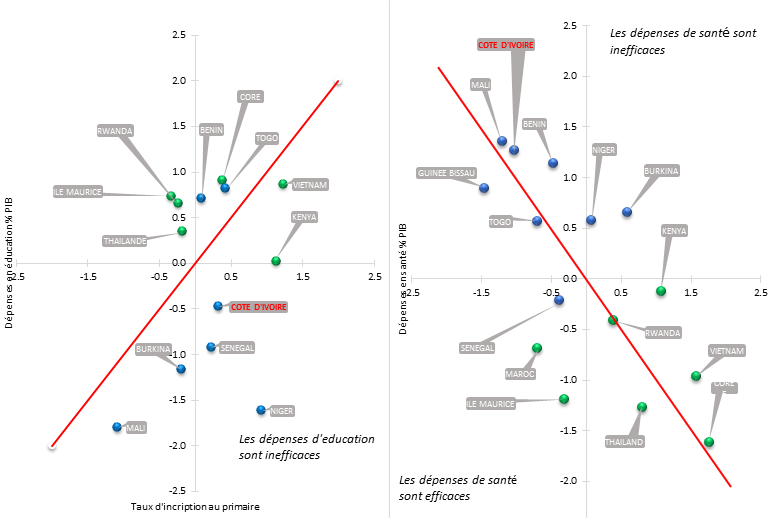

… et améliorer l’efficience des dépenses publiques, notamment dans les secteurs sociaux

De plus, à cause de l’ajustement budgétaire prévu par les autorités ivoiriennes en 2018 et 2019, il devient urgent d’améliorer l’efficience de la dépense publique. S’il ne peut dépenser plus, l’État devra dépenser mieux pour atteindre ses objectifs ambitieux en termes d’infrastructures et de services sociaux. Il devra à la fois améliorer l’allocation des dépenses publiques (« savoir où dépenser ») et leur efficience financière (« savoir comment dépenser »).

Le rapport fournit une analyse comparative (graphique 5) réalisée auprès d’un échantillon d’une vingtaine de pays de la sous-région et de pays qui pourraient servir de modèles à l’État pour améliorer l’efficience de ses dépenses d’éducation et de santé (qui comptent pour près de 1/3 du budget). Cette analyse montre que malgré les dépenses importantes de l’État en faveur de l’éducation, les résultats demeurent décevants en termes d’inscription à l’école primaire. À titre de comparaison, le Bénin dépense proportionnellement moins que la Côte d’Ivoire alors que le taux d’élèves inscrits au primaire y est supérieur.

Pour ce qui est du secteur de la santé, la Côte d’Ivoire dépense relativement peu, ce qui explique ses résultats modestes en termes de mortalité maternelle. Seuls le Mali et la Guinée Bissau consacrent moins de ressources à la santé que la Côte d’Ivoire.

Graphique 5. De l’efficience des dépenses publiques dans les secteurs sociaux (Source : Banque mondiale) Note : Chaque variable est mesurée en termes de déviation par rapport à la moyenne de l’échantillon. Les points en bleu représentent les pays membres de l’UEMOA