Human Rights Watch surveille activement les dimensions des droits humains dans les réponses à la pandémie de COVID-19. Nos recherches ont permis d’identifier 40 questions destinées à orienter la formulation de stratégies respectueuses des droits des groupes les vulnérables face à la crise.

Il s’agit notamment des personnes vivant dans la pauvreté, des minorités ethniques et religieuses, des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), des migrants, des réfugiés et des enfants. Nous avons également identifié diverses réponses déjà apportées à la crise, certaines positives, d’autres problématiques. Les exemples « positifs » ne sont pas cités en tant que modèles exacts de mesures que les gouvernements devraient adopter, mais plutôt comme des options à la disposition des gouvernements soucieux de s’acquitter de leurs obligations en matière de droits humains. En outre, les exemples cités ci-dessous (positifs ou négatifs) ne doivent pas être interprétés comme ayant valeur d’approbation ou de critique de l’approche globale de tel ou tel gouvernement face à la pandémie, ni de son bilan global en matière de droits humains.

Sommaire

I. Prévention et soins

Sensibilisation de la population

Fournir des tests et des traitements

Protéger médecins et travailleurs les plus exposés

Réduire les risques dans les centres de détention et les prisons

Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement

Apporter une aide au-delà des frontières nationales

II. Une gestion de crise respectueuse des droits humains

Utilisation des pouvoirs d’urgence et lutte contre les violations des forces de sécurité

Éviter le sacrifice d’autres droits

Faire face aux retombées économiques

III. Répondre aux conséquences négatives de la « distanciation sociale »

Soutien psychosocial

Assurer la continuité pédagogique

Lutter contre les violences domestiques et les violences contre les minorités

I. Prévention et soins

Sensibilisation de la population

• Votre gouvernement fournit-il au public, en temps opportun, des informations exactes et accessibles sur la propagation de la pandémie ?

• Votre gouvernement se mobilise-t-il contre le déni du COVID-19 et s’oppose-t-il activement aux poursuites judiciaires ouvertes contre des journalistes, des lanceurs d’alerte et autres qui ont soulevé des préoccupations légitimes à propos du coronavirus ?

Des responsables gouvernementaux au Bélarus, au Brésil, au Burundi, en Chine, au Mexique, au Myanmar, au Turkménistan, aux États-Unis et au Zimbabwe ont manifesté un déni préoccupant à propos du COVID-19, privant leur population d’informations précises relatives à la pandémie. En Inde, les autorités n’ont pas fait grand-chose pour mettre un frein à une désinformation virale qui attribue à la minorité musulmane la propagation délibérée du coronavirus.

En revanche, les forces de police du Royaume-Uni auraient ouvert des enquêtes sur des accusations similaires visant les musulmans du pays. Au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Égypte, en Éthiopie, en Turquie et au Venezuela, des journalistes et d’autres personnes ont été arrêtés et détenus pour avoir dénoncé le COVID-19 ou exprimé leurs opinions à ce sujet sur les réseaux sociaux. L’Égypte et la Chine ont expulsé des journalistes. En Bolivie, les autorités ont instrumentalisé la pandémie pour menacer des opposants politiques, certains ayant été condamnés jusqu’à 10 ans de prison pour « désinformation ». En Chine, l’indignation suscitée par la condamnation d’un lanceur d’alerte décédé du coronavirus a conduit à de rares excuses de la part de la police locale.

• Votre gouvernement a-t-il levé tous les blocages à l’Internet ou les restrictions générales d’accès à l’information en ligne ?

L’Éthiopie a levé une interdiction générale des services téléphoniques et de l’Internet dans la région d’Oromia, mettant fin à un blocage de trois mois, à la suite des critiques selon lesquelles les restrictions entraveraient la réponse au COVID-19. Cependant, dans les camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh et dans les régions touchées par le conflit au Myanmar, les gens ne peuvent toujours pas accéder à des informations vitales en raison des coupures d’Internet imposées par le gouvernement. Au Cachemire, le gouvernement indien a recouru à de faibles débits, comme le réseau 2G, pour museler l’Internet et réduire l’accès aux protocoles de traitement qui aideraient les médecins à lutter contre le COVID-19. En réponse à la crise, les Émirats arabes unis (EAU) et Oman ont assoupli leurs restrictions de longue date sur certains logiciels de voix sur IP (VoIP) pour faciliter l’apprentissage à distance, comme Zoom et Microsoft Teams. Cependant, les Émirats arabes unis et Oman, ainsi que le Qatar, ont maintenu l’interdiction d’autres applications permettant aux gens de passer des appels vocaux et vidéo tels que WhatsApp, Skype et FaceTime.

• Votre gouvernement prend-il des mesures en vue de réduire la fracture numérique en élargissant l’accès à l’Internet et en abaissant le coût de la connexion, en particulier dans les lieux où le confinement a rendu obligatoires le télétravail, l’éducation à distance et l’information publique sur le COVID-19 ?

Au Pérou, le gouvernement a adopté une ordonnance qui garantit la continuité des services Internet même si les utilisateurs ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs factures pendant la crise du COVID-19. En Inde, le gouvernement rembourse la consommation des données pour les écoliers. Certains opérateurs de télécommunications en Afrique excluent la consultation de sites Web « essentiels » des plafonds d’utilisation fixés aux données pour rendre l’accès à Internet plus abordable pendant la pandémie.

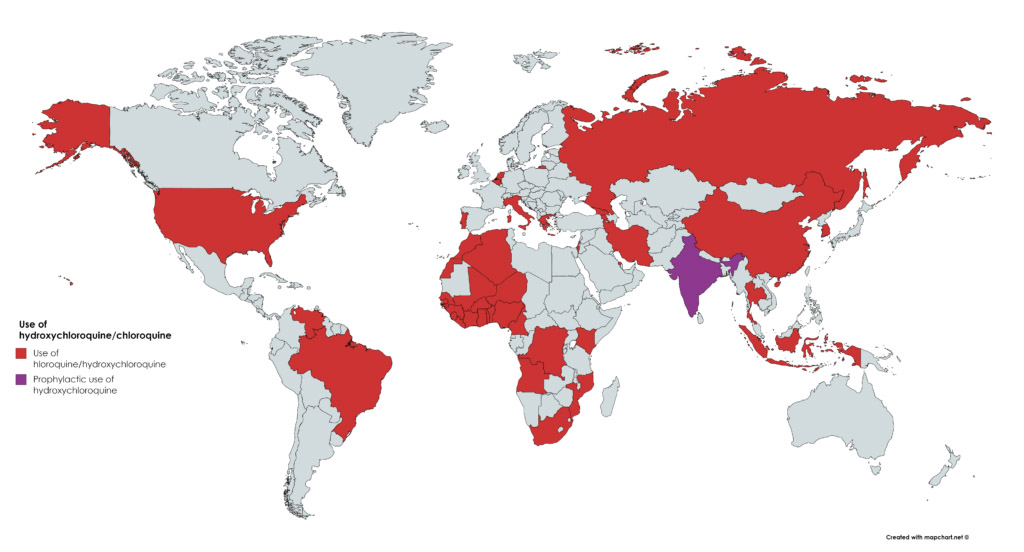

Fournir des tests et des traitements

• Des soins de santé abordables et de qualité sont-ils accessibles à tous dans votre pays, sans discrimination ?

Au Portugal, le gouvernement a annoncé que, jusqu’au 30 juin, les demandeurs d’asile et les migrants dont le dossier est en cours de traitement seraient traités comme des résidents permanents, leur donnant ainsi l’égalité d’accès aux soins de santé nationaux. Son homologue italien a prorogé, jusqu’à la mi-juin, l’ensemble des permis de séjour existants parvenus à expiration, donnant à leurs détenteurs un accès aux soins de santé nationaux. Si les États-Unis ont garanti la gratuité du dépistage du COVID-19, des millions de personnes n’y sont pas assurées et ne peuvent recevoir des soins de santé pris en charge par l’État, et le coût des soins médicaux contre le virus excède de loin les moyens dont disposent beaucoup de gens, même ceux qui ont une assurance maladie, les forçant à choisir entre les soins ou la banqueroute.

• Si votre gouvernement a mis en place des lieux de quarantaine ou d’isolement face au COVID-19, fournit-il aux personnes qui s’y trouvent des soins de santé, une protection contre le risque d’infection, de la nourriture et de l’eau ?

En Chine, 10 personnes sont décédées lorsque le bâtiment où elles avaient été placées de force en quarantaine s’est effondré. Au Nigéria, un gouvernement d’un État n’a amélioré ses installations d’isolement qu’après le décès d’une femme qui n’avait pas contracté le coronavirus. Au Burundi, des lieux de quarantaine insalubres et surpeuplés ont suscité des critiques. En Ouganda, le gouvernement a facturé des sommes exorbitantes aux personnes qu’elles ont contraint à l’isolement. En Grèce et en Bosnie-Herzégovine, les autorités affirment qu’elles placent les migrants en quarantaine dans les camps en raison des risques liés au COVID-19, mais l’absence de précautions sanitaires sur place y facilite la propagation du virus. Le gouvernement du Qatar a placé en quarantaine une zone industrielle où vivent de nombreux travailleurs migrants, tout en promettant des tests, une surveillance régulière et le paiement des salaires.

• Votre gouvernement essaie-t-il de supprimer les obstacles aux soins de santé pour les personnes vivant dans la pauvreté et d’autres groupes historiquement marginalisés tels que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), les personnes atteintes de handicap et les communautés autochtones ?

• Votre gouvernement prend-il des mesures pour faciliter l’accès en toute sécurité aux personnes qui évitent de recevoir des soins par crainte de l’application des lois en matière d’immigration ?

Pour supprimer les obstacles aux soins, un responsable pakistanais s’est publiquement engagé à venir en aide aux personnes transgenres. Le gouvernement américain a précisé qu’une nouvelle règle problématique, qui interdit aux migrants ayant bénéficié d’aides publiques de prétendre à la résidence permanente, ne s’appliquerait pas aux soins liés au COVID-19. Aux Maldives, le gouvernement a créé une nouvelle clinique dédiée au COVID-19 pour les travailleurs migrants qui sont dispensés de présenter un permis de travail. En Malaisie, les autorités ont promis de ne pas procéder à l’arrestation des migrants et des réfugiés sans-papiers qui avaient potentiellement été exposés au virus lors d’une cérémonie religieuse s’ils acceptaient d’être dépistés. En revanche, au Liban, des couvre-feux et des restrictions à la liberté de mouvement ont été imposés pour les réfugiés syriens, tandis qu’au Nigeria, les personnes atteintes de handicap mental continuent d’être enchaînées dans des établissements surpeuplés.

• Tests et ventilateurs sont-ils équitablement répartis ?

L’Union européenne a annoncé à la mi-mars qu’elle mettrait en place, au niveau régional, un nouveau « stock » de matériel médical, y compris des ventilateurs et des vaccins. L’Union africaine s’est engagée à distribuer un nombre égal de test et d’équipements à tous ses États membres malgré des besoins variables. Les tests fournis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au gouvernement syrien n’ont pas été distribués équitablement dans les zones sous contrôle de l’opposition. Certaines populations autochtones des réserves amérindiennes aux États-Unis reçoivent des soins grâce à un système de santé parallèle aux capacités de dépistage limitées. Pour les deux millions de Palestiniens qui vivent à Gaza sous blocus israélien, les restrictions des importations médicales et le refus de délivrer des permis médicaux entravent la réponse locale à la crise. Au Myanmar, les Rohingyas déplacés internes qui sont regroupés dans des camps où les services de santé sont limités doivent obtenir l’agrément des autorités pour recevoir des soins urgents à l’extérieur. Les protocoles de triage qui placent les personnes atteintes de handicap en bas de la liste des patients qui doivent avoir accès à un respirateur ont conduit le gouvernement américain à déclarer inacceptable un « utilitarisme » aussi « impitoyable ».

• Votre gouvernement a-t-il cessé de mettre en œuvre des sanctions commerciales internationales qui limitent l’accès aux soins de santé ?

L’ONU a appelé à la levée des sanctions sectorielles, en faisant observer qu’« entraver les efforts médicaux dans un pays augmente le risque pour tous » comme cela est apparu évident en Iran, où les mesures imposées ont affaibli les capacités du pays à faire face au COVID-19.

Protéger médecins et travailleurs les plus exposés

• Des équipements de protection adéquats sont-ils fournis aux personnels de santé ?

• Le gouvernement prend-il des mesures pour protéger les soignants des représailles les visant en raison de leur exposition potentielle au coronavirus ?

Les personnels de santé les plus exposés, dont 70% sont des femmes, sont soumis à des horaires contraignants, ce qui augmente les risques d’infection et d’épuisement professionnel. La Croix-Rouge italienne tient une permanence téléphonique pour celles et ceux d’entre eux qui souhaitent obtenir des conseils. Les médecins britanniques se plaignent des pressions exercées pour que les agents de santé ne prennent pas la parole, cependant qu’au Pakistan, des médecins ont été arrêtés pour avoir protesté contre le manque d’équipements de protection. En Italie, en Afrique du Sud, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, les travailleurs sanitaires ont été confrontés à de graves pénuries de ce type d’équipements. Dans de nombreux pays du monde, des communautés locales fabriquent des masques et des tabliers de fortune. En Inde, au Myanmar et au Royaume-Uni, des propriétaires ont expulsé des médecins et des infirmières parce qu’ils pouvaient être porteurs du virus ; le gouvernement indien a menacé de poursuites ces propriétaires.

• Les entreprises et gouvernements garantissent-ils à leurs employés qui assurent des services essentiels tels que les transports en commun, les épiceries, les livraisons et les entrepôts, les prisons et les soins à domicile une protection adéquate contre le COVID-19 et un accès aux tests de dépistage ?

Aux États-Unis, les employés de Whole Foods, Instacart et Amazon ont déclenché une grève pour demander des équipements de protection et une prime de risque. Les employés et les syndicats des prisons aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni ont également exigé davantage d’équipement et de tests.

Réduire les risques dans les centres de détention et les prisons

• Votre gouvernement a-t-il réduit sa population carcérale et la détention de migrants pour faciliter la « distanciation sociale » ?

Le Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture a appelé les gouvernements à « réduire la population carcérale… dans la mesure du possible, en mettant en œuvre des programmes de libération anticipée, provisoire ou temporaire ». En Argentine, au Brésil, en Colombie, en Iran, en Italie, au Pérou, en Thaïlande et au Venezuela, les détenus ont protesté contre la surpopulation et les mauvaises conditions d’hygiène et de santé qui les exposent à un risque accru de contracter le COVID-19. L’OMS a publié des directives à l’intention des prisons et des centres de détention pour les aider à se préparer à la pandémie, mais peu de centres de rétention administrative les respectent, comme en Australie, au Canada, en Europe, dans le Golfe et aux États-Unis, où des détenus ont dû faire grève de la faim pour obtenir du savon.

L’Afghanistan, la France, l’Indonésie, l’Iran, l’Italie, la Jordanie, le Kenya, le Pakistan, la Pologne, le Soudan et certaines juridictions américaines ont remis en liberté des détenus afin de décongestionner leurs prisons. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des poursuites judiciaires ont abouti à la libération de détenus de centres de rétention administrative. La Belgique, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite et l’Espagne ont également remis en liberté un nombre limité de migrants détenus.

• Votre gouvernement remet-il en liberté des individus qui ne devraient pas être placés en détention, notamment la plupart des personnes se trouvant en détention provisoire, des personnes détenues pour des délits mineurs, des détenus non inculpés et des mineurs délinquants non violents ?

• Les autorités envisagent-elles de remettre en liberté les détenus exposés à un risque plus élevé de maladie grave en cas d’infection, notamment les personnes âgées, les personnes souffrant déjà de problèmes de santé, les personnes atteintes de handicap et les femmes enceintes ?

Au Chili et aux États-Unis, des responsables ont déclaré qu’ils envisageraient de remettre en liberté les détenus âgés. En Argentine, des personnes présentant d’importants problèmes de santé ont été identifiés comme candidats à des alternatives à la détention. Aux États-Unis, certaines femmes enceintes ont été remises en liberté. Le Brésil a relâché des mineurs placés en détention pour infractions non violentes. La Jordanie a libéré des personnes en détention provisoire. En Russie, à Moscou, les responsables de l’application des lois ont déclaré qu’ils envisageraient des alternatives à la détention provisoire. Aux États-Unis, les remises en liberté décidées au niveau fédéral s’appuient sur un algorithme discriminatoire vis-à-vis des minorités.

• Votre gouvernement a-t-il remis en liberté des prisonniers politiques et d’autres personnes emprisonnées à tort ou arbitrairement, y compris des défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants politiques ?

Bahreïn, l’Égypte et l’Iran ont remis en liberté certains prisonniers politiques et des figures de l’opposition politique, mais pas d’autres détenus de premier plan. La Turquie a annoncé l’adoption d’une loi autorisant la libération de nombreux prisonniers, mais par les journalistes, les activistes des droits humains et les prisonniers politiques visés par des accusations mensongères de terrorisme. Les prisonniers politiques restent derrière les barreaux au Kirghizistan, au Myanmar et dans de nombreux autres pays, et la libération de personnes se trouvant en détention arbitraire au Cambodge, au Cameroun, en Libye, au Soudan du Sud, en Syrie et au Yémen se fait encore plus urgente en raison du risque posé par le COVID-19. La Chine devrait également mettre immédiatement fin à l’internement massif des musulmans turcs au Xinjiang.

Nos recherches ont permis d’identifier 40 questions destinées à orienter la formulation de stratégies respectueuses des droits des groupes les vulnérables face à la crise

• Votre gouvernement a-t-il demandé à ses forces de police de procéder à l’arrestation de travailleuses du sexe, de délinquants non violents condamnés pour trafic ou possession de stupéfiants, de personnes arrêtées pour « crimes moraux » et d’autres personnes qui ne devraient pas faire l’objet de sanctions pénales, afin d’éviter la surpopulation carcérale ?

L’Ouganda, qui criminalise l’homosexualité, a arrêté fin mars de jeunes LGBT dans un refuge. Dans certaines villes américaines, comme Miami, Philadelphie, Phoenix et Tucson, les forces de police ont déclaré qu’elles ne procéderaient pas à des arrestations pour des violations « de faible gravité », comme la possession de stupéfiants et la prostitution. À Baltimore, la procureure de l’État du Maryland a déclaré qu’elle ouvrirait aucune poursuite pour de tels crimes. Cependant, d’autres villes américaines, comme la Nouvelle-Orléans, continuent d’arrêter les suspects de délits mineurs.

Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement

• Votre gouvernement recourt-il aux meilleures normes humanitaires vis-à-vis des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes déplacées et des migrants vivant dans des camps surpeuplés sur son territoire ?

Dans les pays où des réfugiés, des migrants, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées vivent dans des camps, tels que le Bangladesh, le Liban, le Myanmar, le Nigéria, le Soudan et le Soudan du Sud, le risque de flambées dévastatrices de COVID-19 est élevé en raison de la surpopulation, des mauvaises conditions d’hygiène et de l’insuffisance des services de santé. En Italie, des dizaines de milliers de demandeurs d’asile vivent dans de vastes centres d’accueil, souvent dans des chambres et des cafétérias communes. Au Liban, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sensibilise les réfugiés aux informations cruciales relatives à l’hygiène. La Grèce a imposé une quarantaine de 14 jours dans un camp près d’Athènes, où des dizaines de cas de COVID-19 avaient été recensés. Human Rights Watch a exhorté le gouvernement à déplacer les résidents des camps surpeuplés des îles grecques, en donnant la priorité aux plus menacés. Face aux dangers posés par la pandémie, L’ONU recherche à obtenir une aide d’un montant de deux milliards de dollars destinée à aider les pays pauvres, dont beaucoup ont des populations de réfugiés.

• Votre gouvernement prend-il des mesures proactives pour garantir un accès continu à l’eau potable pour tous, y compris en suspendant les coupures d’eau ?

Une bonne hygiène, notamment se laver les mains, est une mesure essentielle de santé publique pour répondre à la pandémie. Au Libéria, au Kenya et en Indonésie, des stations pour se laver les mains ont été installées dans les zones urbaines. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a appelé à « une prolongation du délai de paiement pour… les factures d’eau ». L’Espagne et l’Argentine ont garanti que l’eau ne serait pas coupée. Le Japon et le Kosovo ont reporté les paiements des charges. Dix experts indépendants des Nations Unies sur les droits de l’homme jugent vitale la fourniture gratuite, par les gouvernements, « de l’eau pendant toute la durée de la crise aux personnes vivant dans la pauvreté ». En Bolivie, le gouvernement paie 50% des factures d’eau ; son homologue à Bahreïn, la totalité. En Afrique du Sud, le gouvernement a appelé les municipalités à cesser de couper l’eau pour non-paiement des factures et, dans les implantations sauvages et autres communautés dans le besoin, distribue l’eau à l’aide de navires-citernes. Dans le nord-est de la Syrie, les fréquentes restrictions imposées par les autorités turques à l’approvisionnement en eau risquent d’empêcher la population locale de ne pas pouvoir se laver les mains correctement.

Apporter une aide au-delà des frontières nationales

• Votre gouvernement contribue-t-il aux efforts internationaux de collecte de fonds pour aider d’autres pays à faire face à la pandémie de COVID-19 ?

Les États-Unis, le Canada, l’Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont tous récemment approuvé un financement d’urgence pour l’aide humanitaire afin d’appuyer la réponse des pays en développement au COVID-19. La Russie a fourni du matériel médical aux États-Unis à un coût inférieur à celui du marché. Le gouvernement chinois a distribué dans le monde entier des matériaux servant à la production de tests, bien que certains destinataires aient été contraints de retirer du marché des tests et des masques défectueux. Plusieurs multinationales ont annoncé qu’elles apporteraient une aide.

II. Une gestion de crise respectueuse des droits humains

Utilisation des pouvoirs d’urgence et lutte contre les violations des forces de sécurité

• Les pouvoirs d’urgence sont-ils utilisés de manière légale, nécessaire et raisonnable ?

• Les pouvoirs d’urgence sont-ils limités dans le temps et contrôlés sur les plans législatif ou judiciaire ?

• Votre gouvernement signale-t-il ses dérogations (suspension temporaire de l’exécution de ses obligations en matière de droits humains) aux organes de traité pertinents ?

Au moins 82 pays ont imposé des politiques et des mesures d’urgence en raison de la crise du COVID-19, mais selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, seuls 40 ont notifié l’ONU de leurs dérogations à leurs obligations en matière de droits humains. La Bolivie, la France et le Maroc ont imposé des urgences « sanitaires » sans notifier ces dérogations officiellement aux organes de traité pertinents. Certains pays, dont l’Argentine, l’Éthiopie et le Portugal, ont inclus des dates d’expiration claires aux pouvoirs d’urgence, autorisant un débat autour de leur renouvellement. La Hongrie a adopté une loi sur l’état d’urgence qui donne au gouvernement des pouvoirs illimités pour une durée indéterminée, et le Cambodge est sur le point de le faire. En Israël, une tentative de suspension effective de la Knesset a été critiquée comme un abus de pouvoir. En Thaïlande et en Bolivie, de nouvelles lois et décrets d’urgence semblent ouvrir la voie à une vaste censure, qui met en péril la liberté d’expression. La loi d’urgence britannique sur le coronavirus affaiblit les protections contre la détention de personnes atteintes de troubles et de handicaps mentaux et compromet les soins sociaux pour les personnes âgées.

• Si les forces de sécurité de l’État imposent une « distanciation sociale » ou fournissent des articles médicaux, les fonctionnaires prennent-ils des mesures pour prévenir les abus et tenir les responsables pour comptables de leurs actes ?

En République démocratique du Congo, en France, au Kenya, aux Philippines, en Afrique du Sud et en Ouganda, les abus infligés par la police à des personnes qui enfreignent le couvre-feu ou les ordonnances de confinement ont suscité des critiques. Au Panama, une femme transgenre a été arrêtée pour s’être rendue à l’extérieur un jour réservé aux « femmes » dans le cadre d’un programme qui permet aux femmes et aux hommes de quitter leur domicile en alternance. En Ouganda, où des femmes ont été contraintes de se déshabiller lors d’un incident caractérisé par des abus policiers, et en Afrique du Sud, où des enfants ont été blessés alors qu’un homme a été abattu devant son domicile, les autorités ont promis d’ouvrir des poursuites et de sanctionner les officiers responsables.

Éviter le sacrifice d’autres droits

• Dans le cadre de sa réponse à la pandémie, le recours de votre gouvernement aux technologies de surveillance numérique est-il étroitement adapté à la protection de la vie privée, et des libertés de réunion et d’expression ?

• Les technologies utilisées remplissent-elles les huit conditions de surveillance numérique définies par plus de 100 organisations de la société civile en avril ?

La surveillance numérique est déployée, entre autres, pour assurer le suivi des contacts, imposer les quarantaines, évaluer les modalités de propagation du virus, ou déterminer l’efficacité de la « distanciation sociale ». Dans leur réponse au COVID-19, la Chine, l’Iran et la Russie recourent à des mesures de surveillance numérique qui menacent le droit à la vie privée et les libertés d’expression et de réunion. L’Arménie et Israël ont adopté des lois radicales qui menacent la vie privée en contraignant les entreprises de télécommunications à remettre aux autorités l’historique des appels téléphoniques et les données de localisation. En Corée du Sud, de nouvelles réglementations autorisent les autorités à divulguer publiquement des informations anonymes relatives aux mouvements de personnes, mais les mises à jour contiennent suffisamment de détails pour susciter des craintes quant à leur privée. Si les garanties de protection des données varient d’un pays à l’autre, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, la Pologne, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis explorent ou utilisent déjà des données de localisation de téléphonie mobile ou la reconnaissance faciale.

L’ONU a prévenu que de solides cadres de gouvernance des données sont nécessaires pour empêcher les acteurs de « profiter de la crise pour violer les droits humains ou mettre en place des systèmes de surveillance de masse ». Plus de 100 groupes indépendants ont identifié huit conditions pour l’utilisation des technologies de surveillance. Le caractère bénévole et participatif des efforts déployés à Taiwan pour recourir à la technologie a dissipé certaines craintes. Les efforts pour assurer une traçabilité de proximité à l’aide de la technologie Bluetooth anonyme et cryptée, sur une base bénévole et décentralisée, reflètent une approche plus mesurée et respectueuse de la confidentialité des données.

• Si votre gouvernement ferme les frontières, permet-il aux demandeurs d’asile de déposer leur dossier ?

Le Brésil, la Hongrie et l’Ouganda ont fermé leurs frontières aux demandeurs d’asile. Les États-Unis expulsent sommairement des migrants qui traversent illégalement leurs frontières terrestres sans leur permettre de déposer une demande d’asile. Le Canada a temporairement fermé sa frontière sud, entraînant le retour de demandeurs d’asile aux États-Unis. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a clairement indiqué que le COVID-19 ne justifie pas de telles mesures. Après avoir suspendu pour un mois les demandes d’asile, la Grèce a levé cette interdiction en avril. La Commission européenne a déclaré que les fermetures temporaires des frontières extérieures de l’UE ne devraient pas s’appliquer aux personnes ayant besoin d’une protection internationale ou d’autres besoins humanitaires. Néanmoins, l’Italie a publié un décret fermant ses ports aux opérations de recherche et de sauvetage, invoquant le coronavirus.

• Votre gouvernement veille-t-il à ce que les restrictions de la liberté de mouvement et l’interdiction des procédures médicales « non essentielles » ne portent pas atteinte au droit à l’avortement ?

• La contraception et des soins de santé maternelle adéquats sont-ils toujours disponibles ?

Aux États-Unis, certains États ont déclaré que les avortements ne sont pas des interventions chirurgicales essentielles et ne devraient pas être pratiqués pendant la pandémie, violant les protections juridiques internationales relatives à la santé sexuelle et génésique. L’Irlande a approuvé l’utilisation de la télémédecine pour les consultations pré-avortement. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires d’Angleterre et d’Écosse ont désormais autorisé la prescription à domicile d’une pilule abortive précoce pendant la quarantaine, mais les Irlandaises du Nord sont confrontées à des restrictions draconiennes. En France, les sénateurs ont bloqué une motion visant à prolonger le délai légal pendant lequel l’avortement peut être pratiqué, ce qui aurait pu permettre de garantir l’accès aux soins liés à l’avortement après la levée des restrictions à la liberté de mouvement. Les hôpitaux italiens considèrent de plus en plus les avortements comme des procédures qui peuvent être « différées » et repoussent ce type d’interventions.

En raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, les prestataires de santé au Myanmar, en Ouganda, au Zimbabwe et dans de nombreux autres pays sont confrontés à des ruptures de stock pour les articles de santé reproductive. Après le tollé suscité par la décision d’hôpitaux privés d’interdire aux partenaires des femmes enceintes d’assister aux accouchements, le gouverneur de l’État de New York leur a ordonné d’autoriser à nouveau leur présence.

Faire face aux retombées économiques

• Votre gouvernement envisage-t-il d’atténuer les dégâts économiques causés par le COVID-19 en garantissant à tous des droits économiques fondamentaux, notamment pour les travailleurs à faible revenu, sans papiers et non déclarés ?

En Inde, au Liban, au Pakistan et en Afrique du Sud, les mesures de confinement ont particulièrement porté atteinte aux travailleurs à faibles revenus de l’économie informelle. Au Moyen-Orient, les employés de maison risquent d’être contraints de travailler 24 heures sur 24. Sans le soutien du gouvernement aux familles pauvres victimes de la crise économique, le travail des enfants et le mariage d’enfants ont toutes les raisons de croître. Aux États-Unis, le plan de relance économique exclut plus de huit millions de sans-papiers qui paient pourtant des impôts et ne garantit de congés-maladie qu’à certains professionnels. Les États-Unis interdisent spécifiquement à ceux dont les revenus proviennent d’activité « de nature sexuelle lubrique » d’avoir accès aux prêts à taux préférentiel offerts aux petites entreprises, ce qui empêcherait les professionnel(le)s du sexe légaux et les membres de compagnies de danse et de productions théâtrales d’y avoir accès. En Inde, un dispositif d’aide d’un montant de 1,7 billion de roupies (environ 22,5 milliards de dollars) permettra de fournir gratuitement des vivres et d’assurer des transferts monétaires aux populations pauvres et vulnérables ainsi qu’une assurance aux agents de santé. L’Ouganda a promis de distribuer des vivres aux populations vulnérables, dont les femmes qui allaitent et les journaliers, et le Rwanda a promis à 20 000 familles la livraison de produits alimentaires au « porte à porte ». Mais dans ces deux pays, de nombreuses autres personnes vivant dans la pauvreté ne seront pas couvertes par ces programmes.

• Votre gouvernement prend-il des mesures pour empêcher les gens de perdre un logement décent ?

• Votre gouvernement fournit-il des services aux travailleurs migrants dont le domicile est éloigné des lieux de travail et aux sans-abris ou aux personnes vivant dans des établissements humains informels ?

Conscientes du rôle du logement dans la réponse à la crise, l’Argentine, l’Australie, l’Irlande et de nombreux autres pays ont annoncé des mesures pour mettre fin aux expulsions. Le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud ont promis que tous les sans-abris auraient un logement. À Berlin, en Allemagne, le gouvernement régional a mis à disposition une ancienne auberge de jeunesse pour des centaines de sans-abris, avec accès à des sanitaires. En Italie, les appels aux autorités locales se multiplient pour fournir des logements et des installations sanitaires aux travailleurs agricoles migrants établis dans des camps de fortune. L’Inde s’est engagée à soutenir des centaines de travailleurs migrants népalais à la frontière qui tentent de rentrer dans leur pays.

• Votre gouvernement mobilise-t-il un soutien supplémentaire pour les enfants pauvres qui dépendent de l’école pour les repas ?

Aux États-Unis, des repas à emporter sont disponibles dans certaines écoles publiques tandis que des programmes de livraison de nourriture par la Poste ont été instaurés dans un certain nombre de zones rurales. Le Royaume-Uni remplace les repas scolaires gratuits par des bons d’achat valables en supermarchés dans certaines régions, de la nourriture à emporter dans d’autres et des virements de fonds ailleurs. Le Cap-Vert a annoncé une aide alimentaire d’un mois pour les familles et les enfants à faible revenu qui dépendaient du programme de repas scolaires. L’Afrique du Sud n’a lancé aucun programme d’alimentation pour les élèves pendant la période de confinement.

• Votre gouvernement soutient-il les femmes susceptibles de s’occuper de manière disproportionnée de leurs enfants en raison de la fermeture des écoles et des restrictions à la liberté de mouvement ?

Avec plus d’un milliard d’élèves coincés à la maison, la charge de travail supplémentaire occasionnée par leur déscolarisation incombera probablement davantage aux femmes, lesquelles en font déjà trois fois plus que les hommes à cet égard. Un nouveau document présenté par un groupe d’économistes des États-Unis et d’Allemagne prévoit que le COVID-19 aura un « effet négatif disproportionné sur les femmes et leurs opportunités professionnelles ». En Australie, le gouvernement a rendu les services de garde d’enfants gratuits pour les parents qui travaillent, tandis que le Japon subventionne les entreprises pour qu’elles accordent des congés payés à ceux qui ne peuvent travailler en raison de leurs responsabilités familiales.

III. Répondre aux conséquences négatives de la « distanciation sociale »

Soutien psychosocial

• Votre gouvernement met-il des services de santé mentale à la disposition de sa population, compte tenu des conséquences psychologiques de la « distanciation sociale », de l’impact économique et de la perte de proches causée par le COVID-19 ?

La ville de New York, épicentre de l’épidémie aux États-Unis, s’est engagée à fournir gratuitement des conseils psychosociaux par téléphone à tous ses résidents. En Italie, épicentre de l’épidémie en Europe, le gouvernement a lancé un programme national de soutien psychologique. En Australie, une « ligne d’assistance dédiée au bien-être » a été annoncée pour aider à faire face au coronavirus.

Assurer la continuité pédagogique

• Si votre gouvernement a fermé les écoles, prend-il des mesures pour que tous les enfants puissent suivre leur cursus scolaire à domicile ?

Plus de 1,5 milliard d’élèves – plus de 90% des inscrits dans le monde – ne sont plus scolarisés en raison de la fermeture de leurs établissements dans au moins 188 pays. Au Canada, certaines provinces envoient des copies physiques des devoirs à faire à domicile aux élèves, pour venir en aide à ceux qui n’ont pas d’ordinateur, au lieu de se fier entièrement à un cursus scolaire informatisé. L’Italie a dégagé mi-mars 85 millions d’euros pour soutenir l’enseignement à distance, notamment en formant les enseignants et en envoyant des ordinateurs aux étudiants.

• Votre gouvernement rend-il les systèmes d’enseignement à distance accessibles aux communautés historiquement marginalisées, notamment les enfants atteints de handicap ?

Les écoles libanaises n’ont pas mis à la disposition des enfants handicapés des ressources qui leur permettraient de bénéficier de l’apprentissage à distance, tandis qu’en Argentine, les services pour ces élèves ont été temporairement suspendus jusqu’à la levée de la quarantaine.

Lutter contre les violences domestiques et les violences contre les minorités

• Les autorités de l’État luttent-elles contre les discours de haine xénophobes et anti-migrants ?

La discrimination et des crimes haineux en relation avec le COVID-19 ont visé les Asiatiques au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, ainsi que les étrangers et les membres de la diaspora en visite au Cameroun, les Indiens du nord-est du pays, les musulmans du Cambodge et les membres d’une secte religieuse sud-coréenne. Aux États-Unis, la rhétorique visant à qualifier le virus de « chinois » ou à le présenter comme étant en provenance de « Wuhan » a coïncidé avec une hausse des actes anti-asiatiques. Le leader hongrois Viktor Orbán a instrumentalisé le coronavirus pour s’en prendre aux migrants et alimenter la xénophobie.

• Votre gouvernement mobilise-t-il des ressources pour soutenir les victimes de violences domestiques ?

ONU-Femmes a averti que le confinement peut entraîner une hausse des violences domestiques, comme cela a déjà été observé au Brésil, en Chine, en France, au Kenya, au Kirghizistan et en Afrique du Sud. Les personnes LGBT sont également confrontées à des risques accrus de telles violences. La France a annoncé le financement de 20 000 nuitées d’hôtel pour les femmes victimes de violences conjugales, ainsi que la possibilité pour ces dernières de donner discrètement l’alerte dans les pharmacies à l’aide d’un code. En Italie, les autorités locales ont été autorisées à réquisitionner des hôtels pour héberger les victimes de violence domestiques en fuite. En Inde, le gouvernement d’un État a mis en place un numéro spécial contre la violence domestique. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes a suggéré de fournir des services de chat et de SMS en ligne réservés aux victimes.

Les enseignants étant souvent les mieux placés pour l’identifier et demander une intervention adéquate, la maltraitance des enfants peut passer inaperçue avec la fermeture des écoles. En Allemagne, les enfants « à risque » ne seront pas contrôlés aussi régulièrement par les services de protection de l’enfance, qui fonctionnent à capacité réduite. Pour lutter contre la propagation du COVID-19, certaines maisons de retraite aux États-Unis et en Australie interdisent les visites. Mais de telles mesures réduisent également la surveillance importante que les visiteurs externes peuvent exercer vis-à-vis des abus éventuels commis sur place.