Reconstruire un partenariat de confiance entre la France et l’Afrique : quel bilan et quelles perspectives?

Les relations entre la France et l’Afrique ont toujours eu une dimension particulière liée à une histoire partagée faite de moments difficiles, voire tragiques (les sanglantes répressions coloniales en Algérie, au Cameroun ou encore à Madagascar), mais aussi d’une solidarité sans faille et d’une communauté d’armes exemplaire pour faire face aux ennemis de la liberté.

Sans l’Afrique, la France ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et n’aurait pas pu s’asseoir à la table des vainqueurs de la seconde guerre mondiale, ni avoir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Cette dette d’honneur doit être reconnue.

Le monde de 2016 n’est plus celui de 1945. Les relations internationales ont profondément évolué avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, les attentats du 11 septembre 2001, l’émergence de nouvelles puissances internationales et régionales comme la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud ou le Nigeria, l’apparition de menaces planétaires auxquelles doit faire face la communauté internationale (le terrorisme islamiste, des événements climatiques extrêmes qui peuvent provoquer d’immenses migrations forcées, l’apparition de nouvelles maladies comme Ebola ou Zika…). Dans ce nouveau concert international, la France (et à travers elle plus largement l’Europe) et l’Afrique ont des intérêts communs à faire valoir.

Sans l’Afrique, l’Europe est en effet un continent condamné à la stagnation économique et au déclin. Sans la France et l’Europe, l’avenir et le développement de l’Afrique resteront incertains. Les projections démographiques actuelles résument très simplement cet enjeu : d’ici 2050, la population européenne, vieillissante, n’augmentera pas (voire dans certains pays européens diminuera) et restera tout au plus stabilisée à 450 millions de personnes ; la population africaine, jeune et dynamique (avec de fortes aspirations démocratiques et de bien-être) doublera quant à elle de 900 millions de personnes à 1,9 milliards. Suivant la thèse du rapport de la commission présidée par Lionel Zinsou[2], cette évolution offre des perspectives de croissance inédite pour l’Afrique dont la trajectoire d’émergence dans les 30 prochaines années pourrait s’apparenter à celle des dragons asiatiques au XXème siècle. Mais les éléments de fragilité de ce développement africain ne sont pas négligeables tant sur le plan social (arrivée sur le marché du travail de nouvelles classes d’âge peu ou mal formées) que sur le plan agricole ou environnemental (poursuite du réchauffement climatique, dégradation des sols, épuisement des ressources naturelles).

L’absence de transition démographique est en particulier une véritable épée de Damoclès pour l’avenir du Sahel (le démographe Michel Garenne n’hésite pas d’ailleurs à parler « d’une bombe démographique »[3]) insuffisamment, voire pas du tout, prise en compte par les politiques de développement. Cette question soulève en particulier pour les pays concernés[4] des problèmes de gestion quasi insurmontables en termes de gestion durable des terres arables , des sols et des ressources agricoles, d’approvisionnement en eau, de construction d’écoles et de centres de santé, de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

Seules la construction et la mise en place d’un partenariat stratégique entre les Unions (européenne et africaine), renouvelant complètement les politiques existantes, sortant des logiques de charité et de clientélisme qui ont trop souvent prédominé ces 50 dernières années, dépassant les discussions sur les seuls aspects migratoire et sécuritaire, bâtissant une relation politique et économique véritablement égalitaire, permettra d’offrir aux peuples Européen et Africain la perspective d’un nouvel avenir et de peser, aux côtés des Etats-Unis de Donald Trump, de la Russie de Vladimir Poutine, de la Chine de Xi Jinping et d’autres puissances émergentes, sur l’avenir de notre monde.

La complexité des processus régionaux d’intégration de part et d’autre de la Méditerranée (on peut difficilement parler d’une seule Afrique ou d’une seule Europe), leurs aléas économiques, politiques et sociaux, nécessitent l’implication accrue des Etats les plus concernés, dont notre pays. De par son histoire et ses valeurs, sa géographie et ses voisinages méditerranéen et de l’Océan Indien, ses liens de culture et de langue avec de nombreux pays africains, la diversité et la richesse de toutes ses communautés binationales franco-africaines (installées en France ou en Afrique), la France a en effet un rôle moteur à jouer pour impulser cette nouvelle dynamique. Elle ne pourra cependant pleinement tenir ce rôle sans revoir elle-même, avec exhaustivité et rigueur critique, les piliers de sa politique africaine et procéder à la nécessaire rénovation de ses relations avec les pays et les organisations régionales africaines.

Cette démarche de refondation de la politique franco-africaine pourrait s’appuyer sur les trois axes suivants :

- Rompre pour renouveler : l’indispensable passage de relais.

L’image de la France dans l’opinion publique africaine reste trop souvent associée à une relation paternaliste, voire néo-coloniale, dans le soutien qu’elle continuerait à apporter à des régimes politiques autoritaires et corrompus. L’ingérence supposée de la France dans les affaires internes des pays africains et notre prétendue mainmise économique et stratégique sur les ressources du continent sont régulièrement dénoncées à travers le contrôle que nous continuerions à exercer sur le Franc CFA, nos interventions militaires (qui ont pourtant eu pour effet contraire ces dernières années de rétablir ou d’aider des régimes démocratiques en Côte d’Ivoire, au Mali et en République Centrafricaine), le soutien à nos seuls intérêts économiques au détriment de la production des entreprises locales.

Des actes symboliques forts paraissent plus que jamais nécessaires pour traduire une rupture par rapport à cette image dégradée.

Une nouvelle politique africaine de la France pourrait s’ancrer sur l’idée d’un passage du relais :

- Un passage de relais de la responsabilité monétaire, avec une réflexion sur l’avenir de la zone Franc. Un comité des Sages, associant des économistes et experts africains (francophones et anglophones), français et européens, pourrait être chargé de réfléchir à des propositions d’évolution de la zone Franc, sans remettre en cause ses avantages (la convertibilité, la stabilité monétaire…) mais en modernisant certains aspects (son nom, la présence d’administrateurs français dans les instances de gouvernance des 3 banques centrales, sa faible ouverture à des Etats non francophones), trop souvent perçus comme un héritage de l’époque coloniale.

- Un passage de relais de la responsabilité sécuritaire, en poursuivant la politique de révision des accords de défense entreprise sous le Président Nicolas Sarkozy et en aidant l’Union africaine et les organisations sous régionales (comme la CEDEAO) à mettre en place des forces militaires d’intervention d’urgence en cas de crise. Une lutte efficace contre la menace terroriste au Sahel (Aqmi, Boko Haram) passera par un renforcement systématique des capacités régionales et nationales, y compris dans la formation de forces spéciales. L’enjeu de la sécurité régionale en Afrique est aujourd’hui de passer d’une approche réactive à une approche beaucoup plus préventive.

- Un passage de relais de la responsabilité économique, en favorisant les investissements locaux et les partenariats (joint-ventures, parrainages) d’entreprises françaises et africaines (y compris par des mécanismes idoines d’incitation fiscale et de protection juridique, comme l’OHADA). Des mécanismes incitatifs d’accompagnement à la recherche et à l’innovation en Afrique pourraient être mis en place en renforçant les formations et les mécanismes de dépôt de brevets locaux (dont le nombre par rapport à l’Europe, aux Etats-Unis, mais aussi la Chine ou le Brésil, reste dramatiquement faible).

- Un passage de relais aux sociétés civiles des Etats partenaires du contrôle de la redevabilité démocratique. La démocratie ne gagne jamais à être imposée de l’extérieur. La lutte contre la corruption ne se dicte pas dans le formalisme des appels d’offre des bailleurs de fonds internationaux. Le renforcement des capacités des Etats partenaires passe donc en tout premier lieu par un renforcement de leurs sociétés, seules à même d’observer et de faire contrepoids à d’éventuelles tentations autocratiques. S’appuyant sur ses réseaux exceptionnels d’ONG et d’associations (tant dans les domaines humanitaire, du développement ou des droits de l’Homme), la diplomatie décentralisée de ses collectivités territoriales, les actions souvent exemplaires de responsabilité sociale et environnementale de ses entreprises et fondations, la France pourrait promouvoir la mise en place d’une facilité mixte d’appui aux projets non étatiques, réservée aux actions conjointement instruites et présentées par une structure française et une structure africaine (telles que des associations, entreprises, fondations ou encore collectivités territoriales).

- Dialoguer pour coconstruire : de nouveaux vecteurs d’influence.

La richesse des communautés binationales comme vecteur d’influence et de relais des positions françaises en Afrique a été jusqu’à aujourd’hui malheureusement inexploitée et gagnerait à être bien davantage valorisée.

Plusieurs décisions pourraient être décidées dans ce sens par le nouveau Président de la République Française élu en mai prochain :

- L’intégration plus systématique dans les instances de gouvernance de la coopération française (conseils d’administration de l’Agence Française de Développement –AFD-, d’Expertise-France, des organismes de recherche), à titre de personnalités qualifiées ou plus institutionnellement, de représentants de la diaspora. Le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI) devrait notamment comprendre un neuvième collège de personnalités issues des diasporas.

- Des mesures devraient être adoptées pour renforcer le recrutement, la promotion, l’affectation de personnels originaires des diasporas au ministère des Affaires étrangères et dans les organismes français qui interviennent en Afrique. Pour le ministère des Affaires étrangères, cela pourrait passer, dans le respect total des règles de recrutement de la fonction publique française, par un renforcement au sein du concours d’Orient de la part des recrutements opérés dans les langues africaines parlées en Afrique de l’Ouest et centrale (comme le wolof, le bambara, le haoussa, le peul, ou le sango).

La France devrait également engager une réflexion active sur l’amélioration de son image dans les jeunesses africaines, en mettant en place des instances spécifiques de concertation (qui pourraient se tenir en amont ou en marge de sommets Afrique France, davantage ouverts au monde des entreprises, des collectivités territoriales et à la société civile), en facilitant les procédures de mobilités pour les étudiants dans l’enseignement supérieur français (y compris après leur retour dans leur pays d’origine après l’obtention d’un diplôme français) et en favorisant des jumelages scolaires et universitaires. La mise en place d’un visa francophone de longue durée (5 ans) pourrait être explorée. La France pourrait enfin appuyer la conception et la promotion d’un programme Erasmus à l’échelon africain, dont elle serait partie prenante. Les universités françaises seraient incitées à développer des associations franco-africaines pour faciliter les échanges universitaires.

- Investir pour un programme de développement partagé entre l’Europe et l’Afrique.

Jusqu’au rétablissement de nos finances publiques, les moyens budgétaires français resteront nécessairement contraints. L’objectif devrait être dans un premier temps de stabiliser le niveau de l’Aide Publique au Développement (APD) de la France, de doubler sur le quinquennat la part du financement des dons-projets (pour éviter le saupoudrage inefficace des projets auquel correspond son étiage actuel), d’en renforcer la concentration sur l’Afrique et les pays en crise, avec l’affichage de priorités sectorielles claires pour l’AFD , qui pourraient être le développement humain et l’éducation (en incluant la réflexion sur la question de la transition démographique précédemment évoquée), la gouvernance démocratique et le développement économique.

La place prise par l’AFD dans notre dispositif de coopération est aujourd’hui centrale. L’Agence est un remarquable relais de l’influence française dans les pays en voie de développement et en Afrique, mais son statut bancaire commun paraît parfois brider ses ambitions et lui imposer des contraintes réglementaires excessives par rapport à l’objet même des opérations de dons et subventions qu’elle gère pour le compte de l’Etat. Une évolution législative ne devrait pas être exclue sur ce point précis qui ne serait d’ailleurs pas contradictoire avec le processus de rapprochement engagé avec la Caisse des Dépôts et Consignations.

Pour ce qui a trait au développement humain et à l’éducation, cette dernière étant le parent pauvre de l’action de la communauté internationale (comparativement aux financements du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, ou encore à ceux annoncés pour le Fonds Vert), la France pourrait proposer une réflexion sur la mise en place d’une plateforme commune fédérant les approches souvent dispersées de la Banque Mondiale, de l’UNICEF et de l’UNESCO. En ce qui concerne le volet bilatéral de notre coopération, aux côtés des actions des bailleurs de fonds multilatéraux qui interviennent plus classiquement sur l’éducation de base, il pourrait être demandée à l’AFD d’apporter une priorité à la consolidation et la mise à niveau du système universitaire et de filières francophones professionnelles (tourisme, services). En lien avec l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger (AEFE) , le démarrage d’une réflexion sur le possible rayonnement des établissements scolaires français comme centres de formation d’excellence apparaît enfin indispensable.

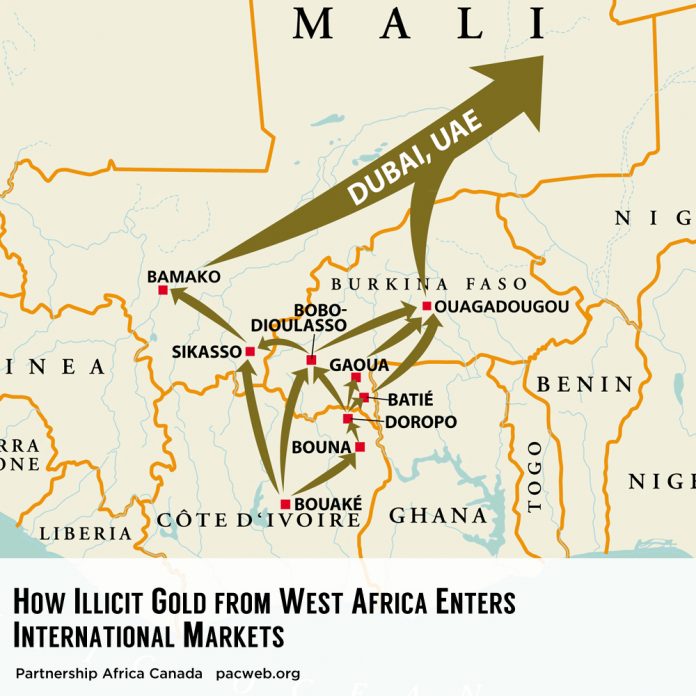

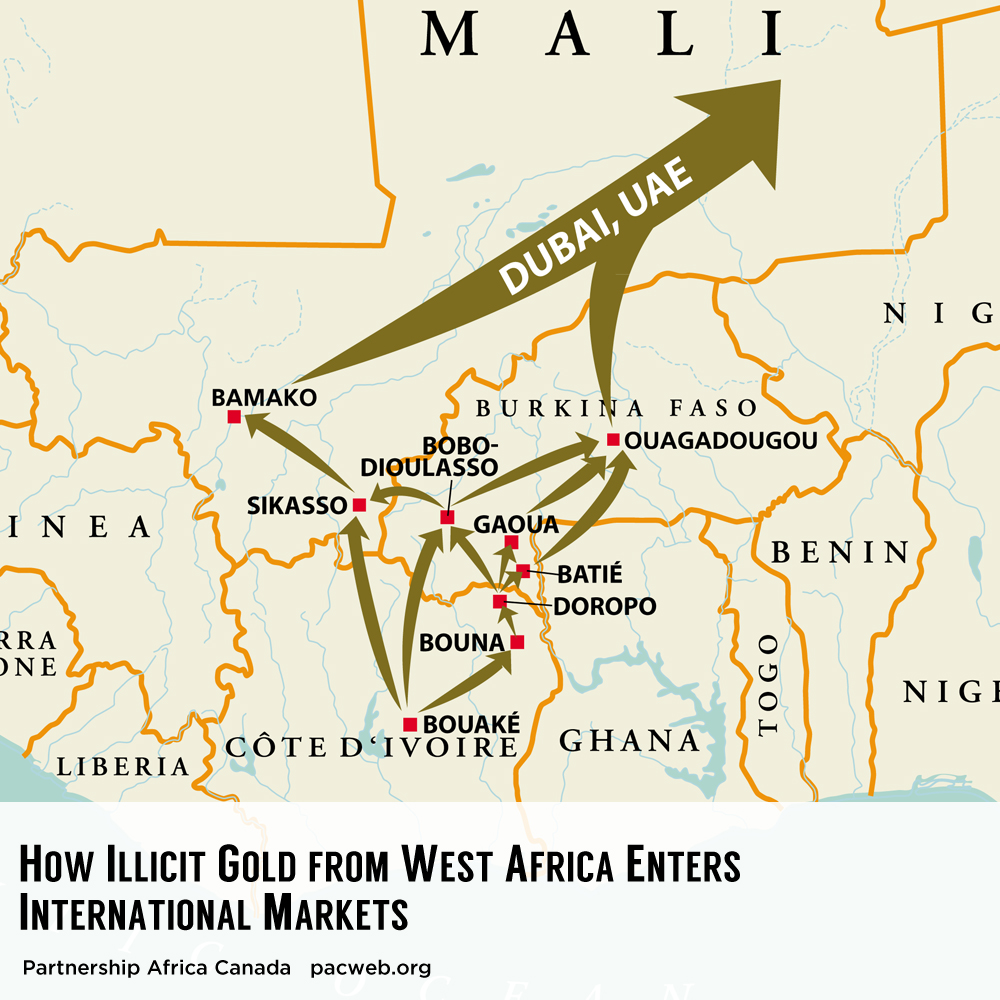

En ce qui concerne la gouvernance démocratique, outre la facilité mixte d’appui aux projets non étatiques, un renforcement des actions de formation et de lutte contre les trafics illicites, qui sont à la racine de nombreux conflits africains (le narcotrafic en Afrique de l’Ouest, l’exploitation illégale des diamants et minerais en Afrique centrale, les filières d’émigration illégales), devra être mis en œuvre en lien avec l’Union Africaine et les organisations sous-régionales concernées.

Les actions de développement économique devraient quant à elles mettre l’accent sur l’incubation, l’accompagnement et le développement des petites et moyennes entreprises, avec de possibles formules de mentorat à la fois en France et dans les pays africains. Le secteur de l’énergie (en particulier celui des énergies renouvelables et d’une meilleure interconnexion entre les réseaux) pourrait s’inscrire comme un secteur de concentration d’intérêt commun au bénéfice de toutes les parties concernées : l’accès énergétique conditionne très largement le décollage industriel de l’Afrique ; l’Afrique a un large potentiel de développement énergétique (hydraulique, solaire, éolien) pouvant bénéficier à des investissements français ; une trajectoire énergétique verte de l’Afrique conditionne très largement le succès du dernier accord climatique de Paris.

La recherche et l’université sont enfin des secteurs à ne pas négliger si nous voulons réellement construire un avenir partagé. Afin de renforcer les liens entre recherche et secteur privé sur le continent africain, la France pourrait aussi décider d’ouvrir le prochain programme d’investissement d’avenir (PIA) à des projets d’investissement/recherche portés (ou coportés avec des entreprises/universités françaises) par des acteurs africains. La mise en place de bourses d’excellence doit permettre de développer ces dispositifs. Des contrats à durée limitée impliquant un retour au pays pour les universitaires, chercheurs, et le secteur privé peuvent et doivent permettre des échanges de talents au bénéfice de tous les partenaires. La création en lien avec l’Union Africaine d’une structure de financement de la recherche africaine, sur le modèle développé par l’Union européenne de l’European Reaseach Council (ERC), permettrait de financer des projets de recherche d’excellence.

[1]. L’auteur de cet article souhaite vivement remercier toutes les personnes, notamment de la diaspora franco-africaine, qui y ont apporté leurs réflexions et tous les commentaires reçus.

[2]. Lionel Zinsou et Al. (2013), « Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre la France et l’Afrique», http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000824.pdf

[3]. Le Monde, 17 janvier 2017.

[4]. Les taux de natalité actuels laissent entrevoir une augmentation de la population du Sahel de 135 millions de personnes en 2015 à 330 millions en 2050. Le Niger qui comptait 3,4 millions d’habitants à l’indépendance en 1960 atteint pratiquement en 2015 20 millions d’habitants. La projection actuelle est de 72 millions d’habitants pour 2050. Le Mali qui comptait 5,3 millions d’habitants à l’indépendance en 1960 atteint en 2015 17,6 millions d’habitants. La projection pour 2050 est de 46 millions…