Par Thierry Barbaut – LinkedIn

Dans l’espace d’un même pays, une sage-femme attend un colis de sang livré par drone à la tombée du jour, tandis que, quelques centaines de kilomètres plus loin, un agriculteur valide un microcrédit sur son téléphone pour acheter une pompe solaire connectée.

L’un et l’autre ne voient pas des « projets pilotes », ils voient des services qui arrivent à temps, qui tiennent leurs promesses, qui changent leur quotidien. C’est cela, le passage à l’échelle : quitter le monde des démonstrations pour couvrir la totalité d’un besoin social, de façon fiable et visible. Dans un contexte de contraintes budgétaires et d’instabilité géopolitique, la France a d’ailleurs fixé un cap clair : des partenariats internationaux lisibles, centrés sur des résultats concrets et mesurables, et articulés au Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P). Cette orientation ne relève pas d’un effet d’annonce ; elle réorganise la manière de penser, de financer et d’exécuter l’action publique et ses alliances.

Le passage à l’échelle répond à une exigence d’efficacité et de redevabilité autant qu’à un impératif politique.

Thierry Barbaut

Depuis plusieurs années, je travaille précisément sur ce « comment ». Passer à l’échelle n’est ni une coquetterie sémantique ni un saut dans l’inconnu ; c’est une discipline. Elle repose sur un enchaînement d’étapes que nous avons éprouvées au contact des bailleurs, des opérateurs publics et privés, et des gouvernements, dans le sillage des échanges de Séville sur le « Sustainable Impact at Scale ». Là-bas, une conviction s’est imposée : pour regagner la confiance des contribuables et des citoyens, il faut prouver que l’on sait résoudre des problèmes à grande échelle, pas seulement lancer des initiatives prometteuses. Le passage à l’échelle répond à une exigence d’efficacité et de redevabilité autant qu’à un impératif politique.

Le cœur de la démarche est simple à énoncer, exigeant à tenir. Tout commence par une vision d’échelle chiffrée et temporellement ancrée : quelle part du problème voulons-nous régler et en combien d’années ? Ce cadrage oblige à sortir des slogans pour quantifier l’ambition et tracer une trajectoire de dix à quinze ans, horizon indispensable dès lors qu’il s’agit de systèmes – santé, foncier, énergie, finance. À ce stade déjà, une question décisive s’impose : qui paiera et qui opérera quand les bailleurs se retireront ? C’est le socle du modèle économique ; c’est aussi le test de vérité pour distinguer ce qui peut devenir un service public, un marché ou un bien mixte.

Vient ensuite le travail « hors lumière », celui qui ne se voit pas mais qui conditionne tout le reste : créer l’environnement habilitant. Sans règles du jeu claires, sans autorités de supervision formées, sans interopérabilité technique ni capacités locales, aucune technologie ne « scale ». C’est dans ce maillage réglementaire et institutionnel, parfois ingrat, que se joue la bascule. C’est aussi là que le rôle des bailleurs est le plus catalytique : ils ne font pas l’échelle à la place des pays, ils rendent l’échelle possible en investissant dans la qualité des institutions et la préparation des marchés.

La conception elle-même doit être « scaling-ready ». Cela signifie documenter les preuves d’impact et la coût-efficacité dès l’instruction, mais aussi prévoir des indicateurs d’échelle : taux de couverture, baisse de coûts unitaires, temps de déploiement, qualité de service. Ces repères ne servent pas qu’aux rapports ; ils organisent la gouvernance, ils arbitrent les choix techniques, ils guident le financement. À l’échelle, on ne pilote plus avec des moyens ; on pilote avec des résultats.

Exemple « en Côte d’Ivoire, la bascule vers 18 000 écoles montre comment une innovation éprouvée devient politique publique », « au Sénégal, l’extension aux 14 régions illustre la convergence leadership/cofinancements », « en Turquie, le passage de 1 à 10 villes révèle le rôle des garanties multi-bailleurs », puis ouvrir sur les filières stratégiques fixées par le Conseil présidentiel pour relier choix sectoriels et priorités françaises.

Sur le financement, l’erreur fréquente est de chercher une source unique et magique

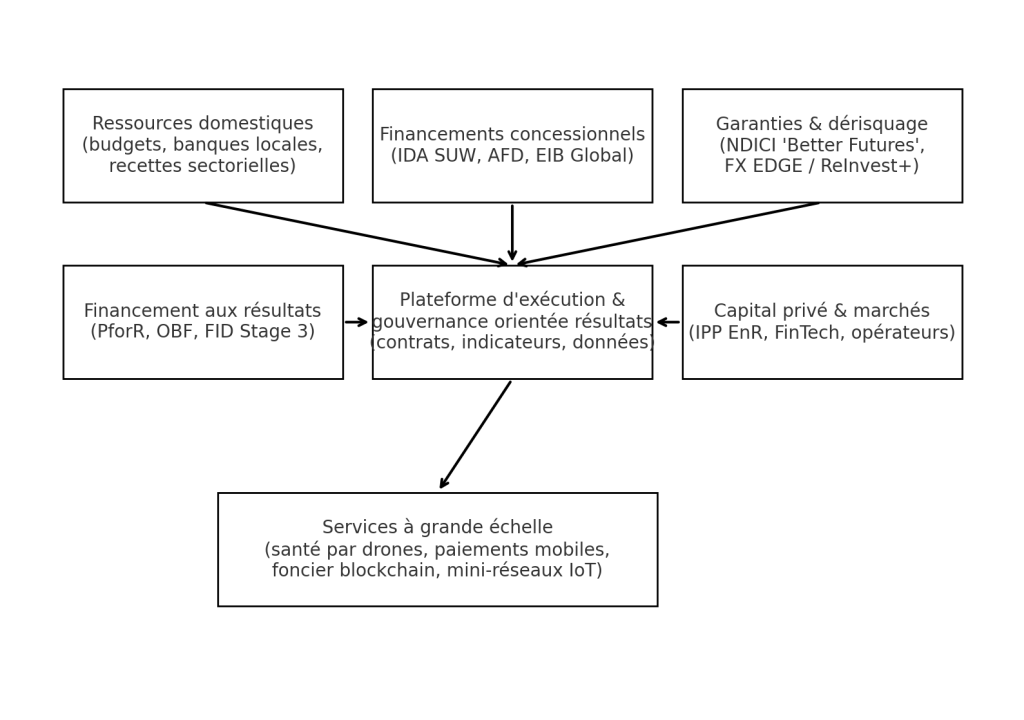

L’industrialisation d’une solution s’appuie rarement sur un seul robinet ; elle mobilise une architecture hybride et séquencée : ressources domestiques d’abord, instruments concessionnels ensuite, garanties et financements aux résultats pour absorber les risques, puis capitaux privés au fur et à mesure que la preuve et la régulation s’installent.

Les fenêtres dédiées existent : la Scale-Up Window de l’IDA permet par exemple des opérations véritablement transformationnelles à l’échelle d’un pays, surtout lorsqu’elle est combinée à des contrats « PforR ». L’Europe, avec Global Gateway, met en ligne des garanties et des cofinancements qui abaissent le coût du capital et accélèrent l’essaimage. Les clubs de banques publiques, via l’IDFC, ouvrent l’accès au Fonds vert pour le climat et facilitent la montée en puissance des programmes d’adaptation. Ces briques, longtemps dispersées, commencent à s’assembler en plateformes de passage à l’échelle, le potentiel est immense.

Exemple de données par pays et secteurs

| Pays | Secteur | Initiative | Statut/ordre de grandeur | Mécanismes/Partenaires |

|---|---|---|---|---|

| Côte d’Ivoire | Éducation | Teaching at the Right Level (TaRL) | De 50 écoles (2018) à un déploiement national prévu dans 18 000 écoles en 7 ans | Leadership ministériel, plan de scaling ancré dans la stratégie Éducation, financements convergents |

| Sénégal | Entrepreneuriat (jeunes & femmes) | Programme national d’essaimage | Extension aux 14 régions | Pool de cofinancements (AfDB, BOAD) + budget de l’État |

| Turquie | Eau | Stations d’eau potable | Réplication de 1 à 10 villes | Cofinancements AFD, BID, garanties multi-bailleurs |

| Ghana | Innovation sociale | « Input Fairs » (ex. FID) | Projet exemplaire soutenu par le FID (piste de scaling) | Subventions FID « Stage 3 – Scaling » jusqu’à 4 M€ |

| Égypte | Énergie renouvelable | Enchères solaires (ex. Kom Ombo, ref. expertise BERD) | Référence méthodologique pour industrialiser les enchères EnR | Structuration BERD, potentiel de mandats conjoints et garanties vertes |

Ces cinq cas illustrent le « dénominateur commun » du passage à l’échelle : appropriation nationale, preuves d’impact, et architecture financière hybride. Les ordres de grandeur et partenaires sont documentés dans la synthèse FfD4 (Séville) et les notes plateformes bailleurs : Côte d’Ivoire/TaRL (déploiement vers 18 000 écoles) ; Sénégal (14 régions) ; Turquie (1→10 villes) ; FID/Ghana (exemples « Input Fairs ») ; enchères EnR (expertise BERD, cas Kom Ombo).

En Côte d’Ivoire, l’approche « Teaching at the Right Level » est passée du statut de démonstrateur à une trajectoire nationale. Après des preuves d’impact sur quelques dizaines d’écoles, le ministère a inscrit l’extension dans sa stratégie avec un objectif chiffré : couvrir, à terme, l’ensemble du système – environ 18 000 écoles – en misant sur la formation des enseignants et l’alignement des budgets. Ce mouvement illustre le cœur du passage à l’échelle : une innovation éprouvée devient politique publique, avec des coûts unitaires décroissants et une gouvernance resserrée autour des résultats d’apprentissage.

Au Sénégal, la dynamique d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes a franchi un cap lorsque l’État a organisé l’extension du programme à l’ensemble des quatorze régions. La mécanique n’a rien d’un grand soir : elle combine des guichets de proximité, des appuis non financiers et un pool de cofinancements réunissant banques publiques régionales et partenaires techniques. Le modèle économique s’appuie sur des effets de taille et une gestion du risque partagée, ce qui permet d’absorber la montée en charge sans dégrader la qualité de service.

En Turquie, la réplication des stations d’eau potable d’une ville vers dix a montré l’utilité d’un chaînage rigoureux : standardisation technique, tarification soutenable et garanties multi-bailleurs pour dé-risquer l’endettement des opérateurs. La clé est moins la technologie que la reproductibilité du contrat et des procédures, ce qui autorise un déploiement rapide tout en gardant la maîtrise des coûts.

Au Ghana, la logique « preuves puis essaimage » a été soutenue par des instruments dédiés au scaling. Des innovations testées à petite échelle comme les « Input Fairs » qui fluidifient l’accès aux intrants agricoles ont pu basculer vers une phase d’extension grâce à des financements aux résultats et à un appui à la structuration des chaînes d’approvisionnement. L’argent public rémunère la performance mesurée, ce qui attire progressivement des capitaux privés.

En Égypte, les enchères solaires ont fourni un cadre d’industrialisation des énergies renouvelables. En définissant des règles stables et des gisements bancables, l’État a permis la formation de portefeuilles, l’arrivée d’IPP et la baisse du coût du capital. Le passage à l’échelle ne tient pas au seul MWh installé ; il tient à l’architecture de marché et à la capacité d’absorber des volumes croissants sans subventions permanentes.

Côté cadrage politique, le relevé du Conseil présidentiel rappelle l’orientation résultats, l’objectif d’au moins 60 % des dons vers les pays les plus vulnérables et le ciblage de filières stratégiques (santé, agriculture, transports, numérique, transition énergétique, ville durable, ICC).

Dans ce cadre, les technologies cessent d’être des innovations pilotes pour devenir des multiplicateurs

Les paiements mobiles, par exemple, ne se résument pas à « digitaliser » un paiement ou une subvention ; ils permettent d’outiller des politiques sociales entières, d’adosser des micro-assurances climatiques, d’automatiser des paiements de performance dans l’eau ou la santé. À condition d’avoir une identité fiable, une interopérabilité des réseaux et une tarification pro-pauvres, le téléphone portable devient le guichet unique d’un État social moderne.

Les drones logistiques comme Zipline, souvent caricaturés, montrent leur utilité lorsqu’ils s’intègrent aux systèmes d’information hospitaliers, qu’ils respectent un cadre aérien clair et qu’ils sont payés au résultat : « une livraison réussie dans le temps clinique ».

La blockchain, appliquée au foncier, n’a de sens que si le cadastre est reconnu, si la gouvernance d’accès est transparente et si les registres alimentent effectivement le crédit rural. L’IoT, enfin, donne aux mini-réseaux la capacité de facturer, de maintenir et d’agréger de la flexibilité, mais seulement si les normes d’interopérabilité et l’accès au spectre suivent. Ces éléments de méthode ne visent pas à refroidir l’innovation ; ils la rendent durable.

La gouvernance est l’autre face de la médaille. À l’échelle, il faut des coalitions stables : leadership politique assumé, « front commun » bailleurs–gouvernements, et un rôle accru des banques publiques de développement comme vivier de « doers & funders ». L’expérience accumulée montre que la réussite dépend moins du nombre de projets que de la capacité à aligner des institutions sur un même tableau de bord et à tenir la distance. C’est la raison pour laquelle je plaide pour des indicateurs partagés, lisibles par le grand public, qui rendent compte des progrès sans jargon.

Le relevé du Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux va dans ce sens, avec la mise en place d’un cadre d’indicateurs simplifié et une « signature visuelle unique » qui clarifie qui fait quoi au nom de la France. Ce sont des détails en apparence ; ce sont des leviers de confiance en réalité.

L’enjeu n’est plus l’existence de ces outils, mais leur orchestration

Pour les bailleurs, Agence française de développement, Banque mondiale, fondations et États, l’agenda qui s’ouvre est très concret

Il s’agit d’institutionnaliser le passage à l’échelle : l’inscrire dans les mandats, les indicateurs, les budgets, les feuilles de route pays. Il s’agit ensuite d’assembler l’architecture financière qui correspond à la maturité de chaque solution : subventions d’amorçage quand il faut, prêts concessionnels quand la régulation mûrit, garanties pour dé-risquer l’OPEX, financement aux résultats pour payer la performance. IDA, EIB Global, IDB Lab, FID : chacun a mis sur la table des instruments utilisables, du « Stage 3 Scaling » du FID aux dispositifs FX et Outcome-Based Financing d’IDB Lab, en passant par les garanties « Better Futures » de l’Union européenne. L’enjeu n’est plus l’existence de ces outils, mais leur orchestration.

Cette orchestration doit rester arrimée aux priorités politiques. Le Conseil présidentiel rappelle que notre action sera d’autant plus légitime qu’elle est lisible et tournée vers les résultats, qu’elle concentre l’effort sur les pays vulnérables – avec un objectif d’au moins 60 % des dons – et qu’elle mobilise, derrière le 4P, des alliances capables de démultiplier l’impact de chaque euro public. Dit autrement : rigueur dans l’allocation, exigence dans la mesure, esprit de coalition dans l’exécution.

Sur le terrain, cette méthode se traduit par des trajectoires différenciées selon les technologies, mais un même fil conducteur. Sur les paiements mobiles, on vise le « service public numérique » : un système interopérable, des KYC proportionnés, des API ouvertes pour brancher assurance et épargne, et une gouvernance qui sait payer au résultat. Pour la logistique médicale par drones, on parle de réseaux nationaux sous contrat de performance, intégrés aux chaînes d’approvisionnement et aux SI santé. Sur le foncier, on construit un registre infalsifiable qui alimente le crédit rural et la planification, adossé à un cadre juridique respecté. Pour l’IoT énergétique, on industrialise la mesure à distance, la maintenance prédictive et l’agrégation de portefeuilles de mini-réseaux, tout en organisant la montée en puissance des renouvelables via des enchères et des normes techniques ouvertes. Rien de tout cela n’est instantané ; tout cela devient possible dès lors que la vision, la régulation, le financement et la gouvernance avancent de concert.

Reste la question, cruciale, des risques. Les organisations ne sont pas neutres ; elles ont des inerties et des incitations parfois contradictoires. On court toujours le danger de céder à la « course au décaissement » ou de raccourcir l’horizon alors même que l’échelle exige du temps long. La réponse n’est ni incantatoire ni technocratique : elle passe par une transparence radicale sur les résultats, par des contrats et des outils financiers qui valorisent la performance, par un investissement patient dans les capacités locales, y compris la gestion du risque de change et la réduction des coûts de transaction pour les innovateurs. Les partenariats multi-acteurs, bien structurés, permettent de partager ces risques ; les plateformes de capitalisation et d’apprentissage, à l’image d’un Observatoire du « Scaling », évitent de réinventer la roue.

Ce qui se dessine, au fond, est un changement culturel. Nous quittons la logique transactionnelle – multiplier des projets – pour une logique transformationnelle : équiper des pays et des marchés d’acteurs capables d’agir durablement, « doers & funders », et accepter que l’échelle est une politique publique en soi. Cette politique a désormais ses instruments, ses alliances, ses exigences de redevabilité et sa boussole : traiter le dénominateur, c’est-à-dire la totalité du besoin. Si nous faisons ce pari, alors les technologies : bancarisation via mobile, drones de santé, blockchain foncière, IoT pour l’énergie, cesseront d’être des promesses et deviendront des infrastructures de service. La France et l’Europe ont posé les piliers ; à nous de les relier pour que, de la salle d’accouchement au champ irrigué, le service arrive à l’heure et à grande échelle.

À propos de l’auteur. Au sein de la fonction Innovation, j’anime la démarche Passage à l’Échelle et contribue à la mise en place de partenariats et d’outils de capitalisation pour accélérer l’industrialisation des solutions qui fonctionnent. Cette tribune synthétise une partie de ces travaux et propose une feuille de route opérationnelle pour les bailleurs, les fondations et les États.